ホログラフィーアートは世界をめぐる 第5回 ベネチアの個展

突然の来訪者

「Setsuko,あなたを訪ねて人が外で待っているよ」。スタッフの一人が私を呼びに来た。1982年NY,その時私はMOH(ホログラフィーミュジアム)で2度目のA.I.R(アーティスト・イン・レジデンス)として地下の撮影室でホログラムの制作の最中だった。NYにはほとんど知り合いはいない。いったい,誰だろうといぶかしがりながら玄関先に出てみると見知らぬ若者が待っていた。立ち話でその人に「ベネチアであなたの個展をひらきたい。どうだろうか?」と言われたが,さすがに突然のことで驚いた。聞いてみるとわざわざイタリアから私を訪ねてきたと言う。話の内容は以下の通りだ。時期はその年の夏,ベネチアビエンナーレの開催期間と重ねて,会期は1か月,会場はベネチア市のミュージアムで作品の搬送費用(空輸)はもちろんのこと,アーティストの交通費や宿泊費などの諸経費をすべて主催者側が用意する。ただし,条件は本人が展覧会の設営作業に立ち会うこと,ホログラフィーワークショップを1週間行うことであった。「え? ワークショップ? 機材や撮影室は? ベネチアにそんな施設があるなんて聞いたことない・・・」戸惑っていると,「心配無用,すべてちゃんと準備するから」という。開催まで準備期間はほとんどなかったが,後先考えず,私は即二つ返事で快諾してしまった。こんなありがたい話がなんの前触れもなく突然わが身に舞い降りてくるなんて! それまでつゆ想像したこともなかったステキな出来事に熟考するゆとりなどなかった(笑)。このようにしてベネチアの展覧会はスタートした。

短い準備期間にも関わらず無事に開催が実現できたのは不思議なことであったが,これには幸運な偶然が重なったからだ。私がアメリカ(ボストン)に滞在中であったことと,作品は日本から送らなくてもよかったことだ。その年の春,パリで個展(図1)が開催され,かなりのボリュームのホログラム作品(図2)が展覧会場(Musée de lʼHolography)に保管されていた。つまり,展示作品はすべてパリからすぐに搬送できる状態にあった。日本とイタリア間でのやり取りに比べれば,時間も予算もはるかに簡便でこれらのことがプラスに働いたに違いない。よって,ベネチア渡航はアメリカから渡った。

ベネチアンコーラ(?)

新しい表現メディアとしてホログラフィーに魅せられたイタリア人の若者が,ベネチアビエンナーレ開催中の市のイベントの一環としてホログラフィー展を企画し,市に掛け合って実現した展覧会であった。私の個展の前月はルーディ・バーコートの個展が同じ会場で開催され,2か月にわたり2人セットの展覧会であった。ルーディはオランダ出身NY在住の同年代のホログラフィーアーティストで,抽象形態の美しいレインボータイプのホログラムを制作することで知られていた。

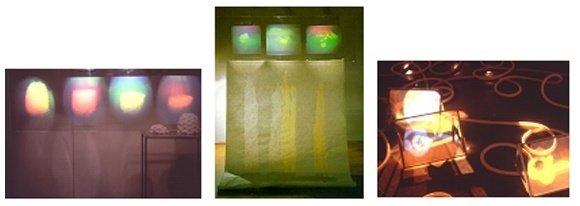

会場のパラッツオ・フォルトゥニーは名前の通りフォルトニ宮殿,16世紀ころの歴史的な建物で,今はミュージアムとして写真やコンテンポラリーのアートが企画展示される施設だ。建物は古く内部の壁はセピア色のレンガの地肌そのままで,触ると表面がぼろぼろとこぼれてきたし,床は年季の入った木製である。しかし,なぜだか温かみのある空間に不思議な安ど感を覚えた。それまで美術館やギャラリーは白いきれいな壁の経験しかなかった私には,このワイルドな,しかし,長い時を積み重ねた不思議な空間は驚きと新鮮な体験であった。ホログラフィーによるヴァーチャルイメージとインマテリアルな鮮やかな色彩は,この荒々しい物質の存在感あふれるレンガ壁の空間によってさらに引き立ち増幅されて観る人にせまる。ここでの体験はこれ以降,紋切り型の四角い白壁の空間からワイルドな空間に興味を持つきっかけとなり,原点になった(図3,図4)。また,ハンガリーのホログラフィー研究者の旧知の友人が,昨年(2017年)暮れベネチアに旅行した時に送ってくれた最近のミュージアムの写真では(図5),施設と煉瓦の壁は今も健在のようだ。

準備作業には,インスタレーションの設営や面倒な照明器具の取り付け工事に数日を費やした。いつものことだが,電気工事や大工仕事の職人さんとの共同作業は必須である。数日,彼らと一緒に仕事をしているうち言葉が通じなくても以心伝心と相成る。会場空間は石の建物,高い天井とはいえ7月のベネチアは暑い。室内にはエアコン設備がないので,飲み物は欠かせない。休憩時間,「ベネチアンコーラだよ」と言ってコップに飲み物をくれた。「ありがとう」と飲んでみると,なんとまあ赤ワインではないか! 彼らは人懐こい生粋のベネチアっ子であり,3代続く江戸っ子と似たような存在の人たちだ。ベネチアから外に出ることも外の世界にも,あまり興味がないらしい。ベネチアには実際,生粋のベネチアンが今もたくさん住んでいることが分かった。日本で想像していたようなカッコイイ,イタリア男とはほど遠い? ふつうの素朴で人懐こいオジサン(オニイサン)といった風采だ。私は観光する暇もなく,毎日ミュージアムの中での仕事に明け暮れたが,おかげで楽しく作業を進めることができた。

毎日が現場作業のそんなある日,企画スタッフの家に昼食に誘われた。メニューは手作りのスパゲッティで,イタリアだものさもありなん,だが,そこには新鮮な驚きがあった。冷やしたトマトとフレッシュモッツアレラチーズの簡単冷製サラダ風スパゲッティは,実にさっぱりとしてなんとおいしかったことか。なーんだ,これは,夏の暑い季節に食べる日本のソーメンや冷や麦とまったく同じ文化じゃないか。国が違っても人間の営みに大差はないことに1人感動したのだった。

訪ねた家は,スタッフのおじいさんの家という,中世の貴族の館だった建物だそうだ。つまり孫の彼はベネチアの貴族の出身か? 現在は部屋の一部がアパートのように使われていて,あまりメンテナンスが施されていない。しかし,昔の館の面影はいたるところに残っていた。4,5階建ての建物の玄関を入ると,1階のホールには,美しい大理石の装飾タイルが敷き詰められた床が広がっていた。よくみると石の中にアンモナイトやらいろいろな化石らしきものが入っている。化石入りの大理石はかなり高価で贅沢なものと聞く。ベネチアは今も地盤沈下が続き,この1階のホールも毎年のように海水が上がって,床は水浸しになってしまうという。生活空間として現在は使えないのだそうだ。この美しい豪華な大理石の床も海面下に沈む風前の灯とは何ともったいないことか。1階のホールから石の階段を上がっていくと,途中の壁にところどころ16~17世紀風の肖像画がかかっている。「もしや,これって高価なもの?」なんて失礼な質問をしたら「全然そんなものではない」という返事が返ってきた。個人所有の贅沢な館の維持はきっと大変なのだろうなあ,高価な絵画だったら階段の壁などにはかけて置くはずがないし,日本の日常では出会えない経験にいろいろ空想がふくらんだ。

展覧会オープニングの夜,外のカフェテリアに座って皆でおしゃべりしていると,突然目の前のビルの壁面にレーザーで一筆書きの文字があらわれた。なんとSetsuko Ishiiの文字が飛び込んできたのにはびっくりした。オープニングイベントの企画として多くの観光客たちも目にしたに違いないが,それが何を意味しているか誰も知るまい。

ベネチア映画祭は一般に良く知られるところだが,ベネチアビエンナーレは2年に一度開催される,100年以上の歴史を持つ,最も有名な現代アートの国際美術の祭典である。会期が夏の数か月にわたり,世界中の観光客がこのアートの祭典を見にやってくる。会場は庭園形式の専用のエリアの他ベネチア本島内の数か所にわたり,街中(島中)全体がアートフェスティバルの様相を呈する。我々の展覧会もこのアートフェスティバルの一環といえよう。

まな板とタイヤ

展示作業が終わり次はワークショップだ。暗室になる小部屋を訪ねた。そこには頑丈なテーブルの上に車のタイヤが置かれ,その上には1 m×1.2 mくらいの分厚い大理石の板が設営され,He-Neレーザーにビームスプリッターやホルダーなどの光学機材がのっていた。ベネチア島に車が1台もないのでタイヤを見た時は不思議な気分になった。この大理石の板は調理用のまな板だという。さすがは良質の大理石を産出する国らしい。4×5インチの半分のサイズのガラス乾板に現像液など,必要な材料はすべて問題なく揃っていた。

受講者たち7~8人は,プロの写真家やエンジニア,アーティストなどが参加していて,ホビーというより特別にホログラムに興味を持った人たちの集団といったようすだった。デニシュークタイプのワンステップホログラムを制作したが,彼らも例にもれず,初めて自分で作ったホログラムの再生像を見たときの喜びようといったら・・・。年齢も国も問わず皆同じようなリアクションをするのを眺めて,いつもわが身のことを思い出し,私も初心にかえる。

残りの数日は急いで観光に専念する。運河には多くの美しい橋が架かり,どこへでも歩いて行ける距離である。観光ルートを外れ少し路地を入ると生活空間の裏道にでる。ここでは生粋のベネチアンが普通に暮らしている。路地には外猫がたくさんいてのんびりくつろいでいる。ベネチアは実に猫の多い街である。道を挟んで,両側の建物からは洗濯の物干しロープがかけられ,道歩く人の頭上に洗濯物がこいのぼりのように舞っている風景に出会う(図6)。

私に用意された部屋は喧噪な繁華街を離れて,こじんまりとしたクラシックで贅沢な隠家風5つ星のホテルであった。緑の中庭を通りぬけて部屋に入ると,バスルームと洗面台はこれまた美しい総大理石の装飾で,さすがイタリア! めったにできない経験を楽しんだ。帰路,ローカルの空港まで送ってくれたのはモーターボートだった。帰りはロンドン経由で,アメリカ,シカゴへ向かった。

つなわたり

飛行機はロンドン到着が予定より遅れ,乗り継ぎが危うい状態になっていた。乗れなかったらどうなるのだろうなどと機内で気をもんでいると,私の名前がよばれていることに気づいた。クルーに名乗り出ると乗り継ぎ時間は30分しかなく,到着後はクルーに誘導されて大急ぎで専用の特別ゲートを通過し,ぎりぎりでシカゴ行き便に飛び乗った。行き先がボストンでない訳は,シカゴ郊外のレイクフォーレストカレッジで開催されるディスプレイホログラフィのシンポジウムに参加するためである。無事にシカゴ・オヘア空港に着いたまではよかったが,荷受け用コンベアー前で待てど暮らせどスーツケースが出てこない。そういえば駆け足で乗継便に間に合ったのだから,荷物が一緒に届くわけがないと悟った。クレームカウンターで,荷物は翌日の便で着くから届け先の住所はどこかと聞かれ,はたと困った。宿泊先の正確な住所がわからない。しかたなく大学名と代表の住所だけを教え,心細く手荷物だけを持って大学に向かった。このシンポジウムは,初めての参加で右も左もわからない。やっとたどり着き受付を終えて,大学の秘書さんにかくかくしかじかと説明し,空港と連絡をとってくれるようなんとか頼みこんだ。着の身着のまま,翌日はシンポジウム初日を迎えた。1日遅れで翌日の夜遅くスーツケースは無事手元に帰ってきた。イタリアのお土産も行方不明にならずホッと胸をなでおろす。初めて(第1回)のISDH(International Symposium on Display Holography)で, 荷物が一緒に着かなかった,これも初めての経験をした。預けた荷物が同一便で着かないという事態は,かなり頻繁に発生しているらしいことを後で知った。その後,一度ならずも経験し,大切なものは必ず手荷物で一緒に持ち運ぶこと,乗り継ぎには十分な時間をとってフライトを選ぶことを肝に銘じて旅をするようになった。

1982年スタートしたISDHは3年に1回開催され,このシンポジウムを立ち上げたレイクフォーレストカレッジのトン・ジョン教授が退職した後は,開催地を毎回,世界各地に変えて現在に至っている。前回2015年はサンクトペテルブルク,そして今年の6月,第11回目はポルトガルのアベイロ大学で開催され,私も出かけてきた。ISDHについては,今後の本連載にあらためて触れたいと思う。

(OplusE 2018年9・10月号掲載。執筆:石井勢津子氏。

ご所属などは掲載当時の情報です)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?