マイクロアグレッション

マイクロアグレッションという言葉

聞かれたことがありますか?

マイクロアグレッションの直訳は、

小さな攻撃

悪意のない小さな差別「マイクロアグレッション」のことをいいますが、

言葉自体は、1970年にハーバード大学の精神科医チェスターM.ピアス氏によってつくられ、2000年代に入ってからコロンビア大学のデラルド・ウィング・スー教授が再定義し、以後、多くの人に知られていくようになりました。

わたし自身が

アグレッション

という言葉をはじめて認識したのは、

行政の就労相談の窓口にいたときなのですが

悪意がない場合と、

結果として、他者に対しての先入観や、レッテル、思い込み等により、

本人が自覚が持ちにくいなか、

無自覚に攻撃的な態度、まわりも気がつきにくい小さな攻撃を繰り返す

あるいは、

繰り返されている場合があります。

それは、相談支援のなかで、相談者が疾患に対してのネガティブな感情を持ちながら、ご本人も気がついていない場合、

あるいは、疾患についての医学的に理解が乏しいときに、その人のアイデンティティのせいに思ってしまい、

相談を受けながら、結果、情熱が漏れ出てしまう、

支援の手管が少ない場合、相談の当事者返しをしてしまう....

相談をされに来られた方が嫌な想いばかりか、

ダメージさえ受ける、

そんな場面も目にしました。

悪意がないアグレッションのパターンとして、疾患への医学的な理解、知識も影響がある場合があり、

そうしたマイクロアグレッション現象は、

社会のなかにだけでなく、

もっと身近な、

患者どうし、難病患者の方々の中にも、

他の疾患へのアグレッションを

時折耳にする場合があります。

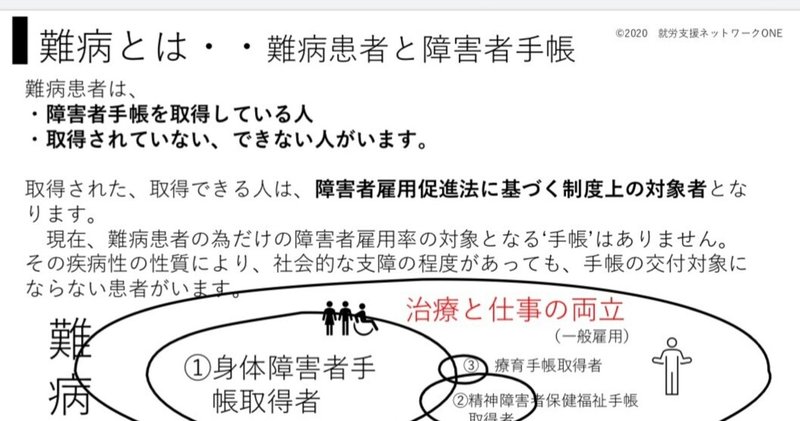

●仕組みに見るアグレッション

そうした様子は、

障害者や、難病患者に対する今の支援や、支援のしくみ、

そもそも厚生労働省が定める就労支援の対象者を、指定難病や、障害者総合支援法対象疾患、

であることから、

相談対象として認識されない難病患者が社会的に生まれていること

また、障害者の雇用率制度に精神障害者が含まれたことにより、

それ自体は喜ばしいことと感じますが、

仕組みとして、

そうした社会の保障としての雇用機会に序列のようなものが実質存在すること、

雇用率の対象にならない患者が、

支援者の支援の対象にも、なりえていない仕組みの影

この日本の中では、労働政策審議会の関係者、企業、有識者が、決めていますから、

その結果から生まれた、マイクロアグレッションであり、ソーシャルアグレッション、それ自体を企業の方々がどのようにお考えであるか、

グローバルな企業は、とくに、世界の中の日本の今がお分かりでしょうから、

このあたりのアクションを起こしていただけると嬉しいのですが。

また、ハローワークにおける難病患者の統計が他の障害者同様に、整理されていないこと、あちこちに数字が分散されているため、わかりにくいままになっていること。

これも、この状態の結果、支援者の認識も持ちにくくなり、

こんなにも少ないのか、

と、なるため、支援が拡充されにくくなります。

静かで、無自覚なソーシャルアグレッション

残念ですが、

ヨーロッパの雇用率は日本の倍ほどもあり、3倍以上の国も見られ、

また、アメリカの障害者に含まれる方は、人口の15%、

日本では、半分の7.4%

他国も10%以上ある国が大多数で、

日本は、そうした本来は保障としての就労機会が得られる方々を、残念ながら、

・社会状況をみて、

あるいは、

・事業者負担を考慮して...

という理由から...

ならば、公務や、行政、あるいは、大企業から難病患者、難治性疾患患者を雇用率にカウントしはじめてみてはどうでしょうか?

結果、就労機会の社会障壁の前に、自殺者が出ています。

そうした数字、理由は拾われていないため、日本でなぜこれほどの自殺者が増えるのか、を目にしてきました。

他の難病患者就職サポーターからも耳にしています。

やや自覚的なマイクロアグレッション

本当に困っている状況にアプローチをする社会の少なさ

社会全体が放置した課題、

社会的なアグレッション

ソーシャルアグレッション....

ソーシャルアグレッションは、マイクロアグレッションが、'自覚がない'と解釈されているため、

自覚がある方々もおり、

しかし、こうしたお話を決定されている社会の判断により、

非常に苦しい立場に置かれている人が、

社会全体の無自覚による、結果として、理解のされにくさ、就労機会のえにくさ、また、就労支援の制約のなかで、困難さがましてしまっていることから、

無自覚な社会的な攻撃

ソーシャルアグレッション

しかし、自覚の有無に限らず、

小さな攻撃がつづいている状態、

気がつきにくいのがマイクロアグレッションの特徴ですが、

繰り返される日常的な、アグレッションに、自尊心や、社会への信頼が削がれてしまう、

自尊心がたもちにくい状況下では、人は、そうした社会のマジョリティな価値感を受け入れる傾向があると言われます。

わたしは難病患者ではありませんが、

医療関係者としても、困っている人を見過ごせません。

それが日本全体のことであるスケールの話であっても、

大小ではなく、

ことの価値、

命の話にさえ変わっています。

様々な社会事情が絡み、結果、社会的な疎外や、貧困が日本に生まれる

日本の貧困、孤独は、

社会的な疎外から生まれる

中学の時の授業で読んだ教科書にそう書いてあったんですよね、

難病患者の就労支援、就活、働く準備、書類作成、使えるサービスや支援機関、整理の仕方等、難病患者の就活について、当事者の皆様をイメージしながら、元難病患者就職サポーター、リワーク支援、医療現場での支援の体験と実践に基づいて書かせていただいています。