<連載> 小竹直人・OM-1の魅力 Vol.2/ ライブコンポジットを使った新たな表現

ライブコンポジットとは

言わずもがなですがライブコンポジットとは比較明合成のことで、いまや星景写真においてはマストアイテム。OM SYSTEMカメラの代名詞的な機能です。鉄道のシーンでも星景を取り入れた列車の光跡狙いにも使えますが、ちょっとベタな感じがしていたのでOM SYSTEMのカメラを使い出してからも、しばらく使わなかった機能でした。

ところが、ある雨の日のことでした。雨がいつ止むかと猫の額のような拙宅のベランダに出ていると、シトシトと雨に打たれた葉々に滴る雨粒が輝いて見えました。OM-D E-M5MarkⅡを取り出してAモードで-4.0EVほどにして撮影すると雨粒の光を強調したイメージ通りの写真になりました。

そこでふとライブコンポジットという機能を思い出し、遊びついでに試しに撮影したところ、次々とその雨粒を描画していくのです。ときに微かな風に触れたりすると雨粒は雹(ひょう)のように描画されたのです。”これは使える!” その時、私はあらたなる表現を見つけたという確信を持ちました。“雨の日こそライブコンポジットなのだ!”と。勇んで外に出ようとしたところで雨は止んでしまいました。

光跡撮りなんぞベタな古い表現と思っていましたが、ライブコンポジットならこれまで考えられなかった光跡の撮影も可能であるというイメージも思いつきました。あらためてライブコンポジット機能というのは、シャドーコントロールができるバルブ撮影の進化系なのだと思い至ったのです。

今回はこのライブコンポジットを使った新しい鉄道写真表現をいくつかご紹介致します。

雨の日の世田谷線

先ずはこの写真をご覧ください。

雨の日を待って世田谷線に行った時の写真です。日没時刻数分前ですので、まだ周囲は明るく高感度にすれば普通に列車の走行写真も撮れる状況です。目的はライブコンポジット撮影なのでF11まで絞り込み、超アンダーな露出のままで撮影を始めました。モニターは真っ暗です。やがてヘッドライトを灯した電車がやってくると、雨に濡れた線路やバラスト、枕木に溜まった薄い水溜まりが光輝きました。その数分後に通過していった下り電車のテールライトを描画させてシャッターを閉じました。

シャッタースピード1/2秒で528コマ合成なので時間にして264秒、すなわち4分26秒の露光時間です。その間、常に1/2秒でシャッターを切り続け合成していくので、光の当たらない部分は一切影響を受けません。仮に通常のバルブで撮影したなら、露出をかけた分だけ辺りのディテールが出てきます。それが大きな違いなのです。

ライブコンポジット撮影のシャッタースピードは1/2秒から最長で60秒まで設定可能です。換言するとOM-1なら最低感度ISO(LOW)80、1/2秒、F22の露出からライブコンポジット撮影が可能になるということです。解りやすくISO100としたならF2.8、1/125秒の光量です。まさにド曇天の雨の日の山中の暗がりなど、そのような露出になりますね。

このように日中でも状況によってライブコンポジット撮影が可能になるのです。光は星や人工灯だけではありません。これまでに、日中にライブコンポジットを用いるなんてありえなかったのではないでしょうか。(ちょっと、ドヤ顔しながら書いています。)

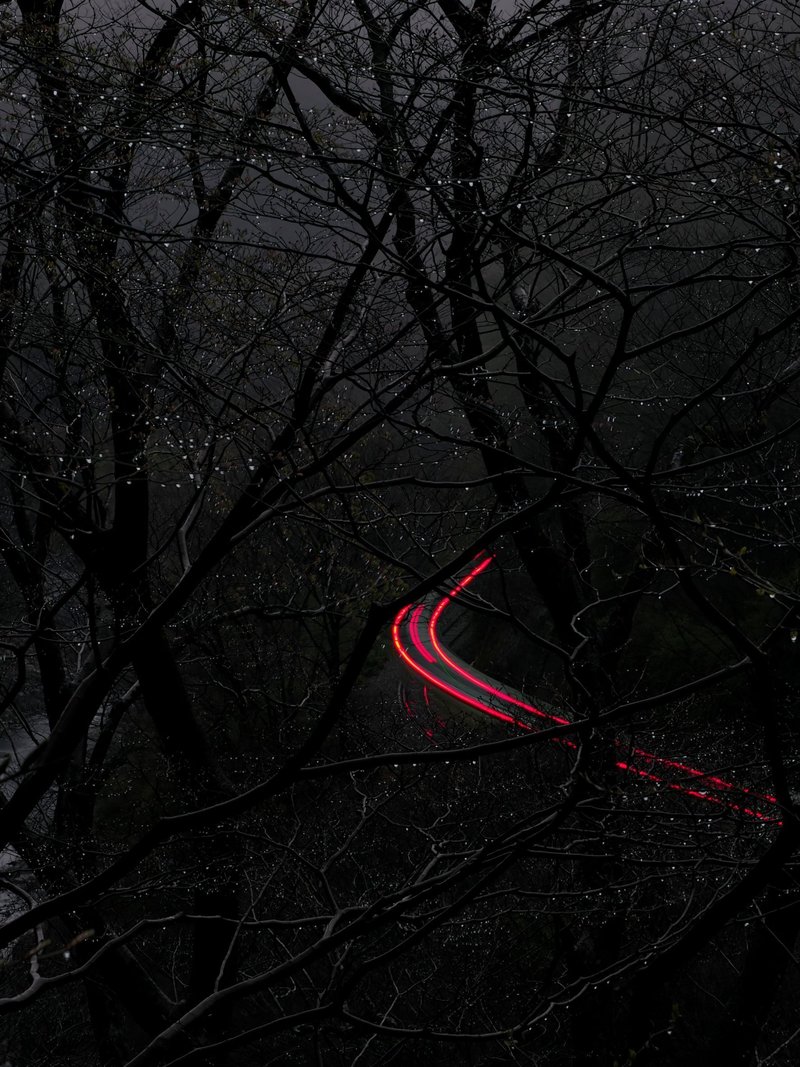

冬枯れのわたらせ渓谷鉄道

この写真は昨年の4月初頭にわたらせ渓谷鉄道で撮影しました。とりあえず桜絡みを狙っていたのですが、曇天から雨が降り出したので、花よりも冬枯れ模様の山中からライブコンポジットを仕掛けた作品です。

時刻は16時10分です。ISO(LOW)80、1/2秒、F22で30分以上描画させています。長く露光させることによって、より雨粒の光を描画させるためです。途中風に煽られ枝に付着した雨滴がブレたことで、枯れ木に花を咲かせてくれたような絵柄になりました。

それから1時間後、暗くなったのでISO感度を200にして同じく30分ほど描画させました。風に煽られることなくイメージ通りに雨の光を写し捉えることができました。

冬を迎えた只見線・田子倉

次に、一昨年の11月に只見線の田子倉で撮影した星空写真です。言わずと知れた沿線随一の秘境ポイントです。狙いは、冠雪した浅草岳が夜空に浮かび、さらに星空写真を絡めてのショット、ですから快晴であることが条件です。そのチャンスは12月に国道252号線が通行止めになるまでに1日あるかないか、ですね。

列車のヘッドライトが坑門を照らした瞬間にシャッターを閉じました。なぜなら、そのまま列車の通過を待ったならヘッドライトが星空に干渉する恐れがあったからです。

相当に手が込んでいるとの感想を持たれた方も少なくないと思いますが、ライブコンポジットを用いた撮影手法によって、様々なイメージが湧き出てきたので実行するしかありません。

会津桧原駅にて

続いて、サムネイルに掲げた会津桧原駅の写真もライブコンポジット撮影です。ちょっとメルヘンチックな雰囲気が漂います。駅の明かりだけでも十分ですが、さらに駅に進入する列車の明かりを画面左に取り入れ印象的に仕上げたショットです。

この日の日没は17時半ころで、列車到着は18時13分ですから、到着時には周囲や空は真っ暗な状態です。そこで、到着20分前からライブコンポジット撮影することで空のトーンを残して、列車の進入を待って撮影しています。

夜明けの京王線、京王新線の複々線

最後の写真は日の出間際の写真です。まだ辺りは暗い日の出前からISO(LOW)80、1/2秒、F22でシャッターを切りました。もっとも露出の進行が遅い設定です。

複々線の4列車の光跡を描画させた後に富士山の焼け(ディテール)具合を確認しながらシャッターを閉じました。日の出時の比較明合成なので、ちょっと目を離していたら富士山は霞んでしまいますし、放置したなら消えてしまうのです。

日没に向かってよりも日の出に向かってのライブコンポジット撮影の方がスリリングで緊張感があります。

ライブコンポジット機能は全てのOM SYSTEMカメラに搭載されており、誰でも簡単に設定できますので、使わないのはあまりにもったいないと思います。

皆さんの身近の線路端にも、ライブコンポジットを用いたら直ぐにでも絶景に変わるポイントがきっとあるはずです。失敗を恐れずトライすれば、貴方にしか撮れない超絶な光景を捉えることができることでしょう。

筆者紹介

小竹直人(こたけなおと)

1969年新潟市生まれ。日本写真芸術専門学校卒業後。フォトジャーナリスト樋口健二氏に師事。

1990年より中国各地の蒸気機関車を取材し、2012年~17にかけて中朝国境から中露国境の満鉄遺構の撮影に取り組む。近年は、郷里新潟県及び近県の鉄道撮影に奔走し、新潟日報朝刊連載「原初鉄路」は200回にわたり掲載され、以降も各地の鉄道を訪ね歩いている。

近著に「国境鉄路~満鉄の遺産7本の橋を訪ねて~」(えにし書房)などがある

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?