全試験範囲から満遍なく出るんだぜ。慣れない「附款」に悪戦苦闘、R3行政法の巻【答案改造☆劇的ビフォーアフターVol.2】

春はライオンのようにやってくる……。

みなさま、こんにちは。OLS編集部です。そろそろ短答がやばーい、なんて声も漏れ聞こえてきそうな季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

短答直前期特有の荒んだ気持ちを押し殺して、OLS予備試験採点実感講義。第2回目のお題は令和3年行政法です。

担当は別宮から梶原くんにチェンジ。今まで出題実績がないところから出題されたということもあって、解答にあたってはかなり苦戦されたようで……。

前置きはこのくらいにして。ここから先は本人に語ってもらうことにしましょう。まずは問題を解く段階から。

1.解答編

予備試験行政法の令和3年を解いた感想です。

私はこの問題、初見でした。

解答にかかった時間は68分です。(そのうち答案構成17分)

問題文を一読した感想は「条件てなんだ?」でした。笑 もちろん字義通りの意味はわかるのですが、行政法の体系における位置付けがよくわからないというか...その辺りは私のインプットが追いついていませんでした。(詳しくは後述しますが、附款、そして負担だそうです)

そこで本件条件を中心に設問文をしっかり読み直してみると、設問1ではその法的性質、設問2ではその違法性が問われていることがわかります。

そうすると、大きな流れとしては「本件条件の処分性を肯定し、(訴訟要件充足を前提に)違法性を検討する」という方向性なのかな?と推測しました。

そうすると、設問1の「取消すべき二つの対象」とは本件条件と別のなにか(というか、本件許可だろう)と考え、「いかなる訴訟を提起すべきか」は行政法でよく出題される訴訟類型の話ではなく「その二つのうちどちらを対象とした取消訴訟を提起すべきか?」ということを問うていると推測しました。というより、思いっきり「取消しの対象」などと書いてあるので取消訴訟であることは前提であり、訴訟類型の話ではないのだろうと考えました。

判決の効力はなにを言わんとするかいまいちわかりませんでしたが、許可と本件条件がどういう風にAに影響するかを考えて、Aの意向に沿って「本件条件の取消訴訟を提起すべき」として、設問2に繋げる筋かな?と考えた次第です。原告の意向に沿った訴訟選択は私が解いた予備過去問で解いた記憶がないのですが、私が使っている『基礎演習行政法』で強調されていた視点だったので気づく事ができました。

ただ、この辺りで(特に設問1では)知識的な点の取り方は不可能であると考え、出来るだけ事情をこの構成の中に取り込む方針を固めました。

つまり、えーー、行政法の知識に照らして考えた筋道ではなく、その場で誘導をできるだけ解釈した、いわば邪道なやり方でしか構成が思いつきませんでした...笑 この辺りが出題趣旨に沿えてるか、そして採点実感でどう評価されるかはかなり心配ですね...…

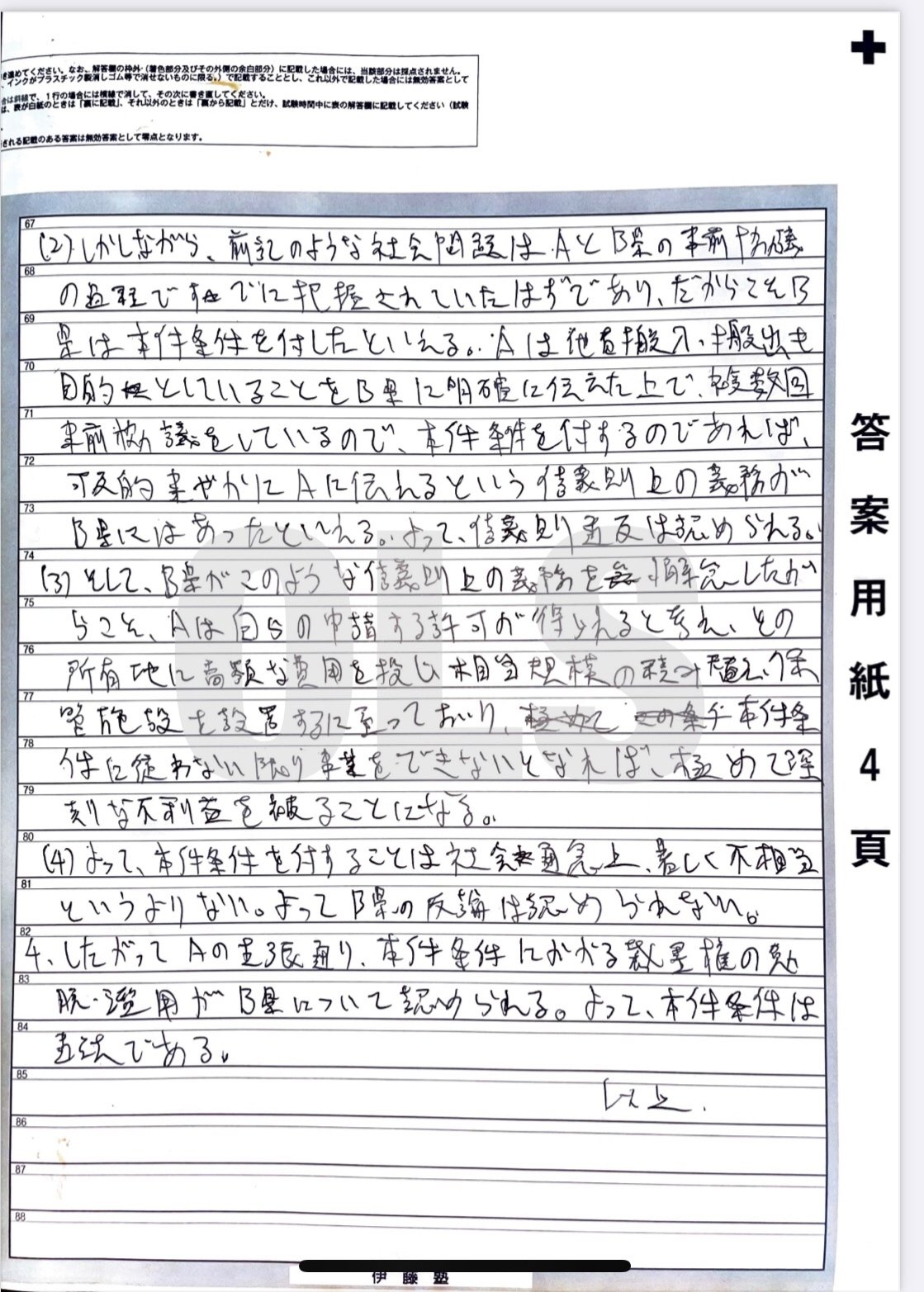

実際の答案はこちら

2.講義受講編

講義を受講した感想です。非常に詳しいレジュメに沿って、内容は多岐に渡って進行したので、その全てはとてもここでは紹介しきれません。

ですから、ここでは講義の中で気づけた私自身の改善点を述べてみます。

⑴インプットの姿勢

ともしびアドバイザー曰く、近年の傾向は「どの基本書・予備校テキストにも載っているが、過去の出題実績が少ない分野から出題されやすい」(※)とのことでした。今回であれば、私が知らなかった附款がこれにあたります。「載っているはずなのに過去の出題実績が低いから読み飛ばしている」というともしびアドバイザーの指摘は少なくとも私はど真ん中で耳が痛すぎましたね。

附款を知らなかった原因はまさにこれで、実は私が使っているテキストにも言及はありましたが、これを多分読み飛ばしていたのですね。

これについてのアドバイスは、まず「読むときに手を抜かない」ということ。そして、非常に実践的だと感じたのですが「短答で出題された問題について『これが論文で出題されたらどうなるだろう』と考えてみる」ということでした。前者はもちろん重要だと感じたのですが、後者はいずれにしろ避けられない短答対策の中での意識がそのまま論文対策になるのだということが分かり、非常に為になりました。

※ 編集部注

小牧くん(令和3年度予備試験最終合格者)曰く、「本番直前に開催されたI塾の模試で附款が出た。本番では迷わず飛びついた。笑」とのことです。本講義の趣旨との関連では余分な情報かもしれませんが、みなさまのご参考になれば…ということで付記しておきます。

⑵余事記載が多かった

具体的には①処分性(L2〜L12)、②平等原則(L51〜L66)です。

私が①処分性を書いたのは前述のような思考プロセスだったのですが、要は他に思いつかなかったというのが大きいです。

ともしびアドバイザーによる採点実感でも「自分の知っていることになんとなく問題文の事実をひっかけてる印象を受けた」と言及されており、あまりに私のことで耳が痛かったです。(2回目)

本問では処分性があるのは前提であって、附款について述べなければなりませんでした。そして、②平等原則はAの不満から考えたのですが、地方自治において自治体ごとに差があるのはむしろ当然で今回はむしろ比例原則が問題となるとのことでした。

「予備試験は加点方式なので余事記載それ自体では恐らく減点されないが、その分点数の入る論述ができなくなる」とも述べられており、デメリットにも気づかされる講義でした。

3.書き直し編

講義を受講して、自分にさらに見直してみました。

完全に足りていなかった附款、そして判断過程審査は実はちゃんと書いたことがなかったので、その辺りを基本書などで確認の上で解き直しました。

どれくらいビフォーアフターができているかは読者の方の判断に任せる他ないのですが、自分としては全体的にクリアに書くべきことを意識しながら書けた気がします。ただ、事情などはもっと拾いたかったし、個別法はもっと活用したかったです。その辺りは今後の課題として改善していきたいと思います。

4.まとめ

全体としてかなり耳の痛い講義でした。笑

しかし、それはまだまだ改善点があるということ。特にこれから短答対策が本格化していく中、論文を意識しながら勉強を進めていくことを実感できたことは大きな収穫でした。インプットとアウトプットをもっと重ねて合格を目指していきたいと思います。

ともしびアドバイザー、本当にありがとうございました。

次回予告

OLS予備試験採点実感講義、第3回目は、あいかわ先生の憲法…の予定です…!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?