一皮むけちゃう?予備試験受験生のための、ちょっとオトナな過去問攻略法〜司法試験過去問を予備試験対策に生かす

ちょっと背伸びをしてみると、見えてくる世界

こんにちは、ニコラスです。前回は「法壇から見る法律実務基礎科目(ケイジ)」をレポートしました。

ちょっと背伸びして、刑事裁判実務の一端を垣間見ようという趣旨の講義です。ある意味で当たり前なのですが、背伸びをすると、見えてる世界は変わってくるし、目的意識も上がってきます。設例や設問で問われる本質が実務や司法修習につながるものであることから、ある種の合理的な分析視点を持ち、解答に臨むことができるといった効果がありました。……あれ、まだアナタは体感してない?

ということで、ちょっと背伸びをすることに味を占めたニコラスが、今回覗くのは、なんと司法試験(シカモ本試験ダヨ)の過去問の世界です。

と、書くと、某森の動物さんたちがわらわら登場してきて、

「え、ニコラス先輩。アンタ、予備じゃなくて司法受けるんすか?」

「シホウシケンの問題? 予備の過去問もロクロク解けないのに、ムリムリ」

「まさかOLSまで、『受けちゃえ、シホウシケン☆』っていうの?」

はいはい、ちょっと静かに。要するに「まだ早いでしょ」と思っているそこのあなた!

あなたはまだ真実を知らない……司法試験の過去問こそ、予備試験最終合格の鍵を握る存在だということを……。

OLS過去問ランク分け講義で好評を博した、われらが羅針盤、麦畑アドバイザーが、「全然早くないんだよ」と皆様を、その深淵へとご案内します。

さあ、皆様もご一緒にご唱和ください。

「一皮むけちゃえ、シホウシケン」

予備試験対策に司法試験過去問が有益である理由

そもそも、当たり前ですが、予備試験と司法試験は、位置づけも、その内容も異なります。ありていに言えば、基礎力と応用力といったところ。設例の長さや試験時間の違いに表れているように、求められている能力が異なる試験です。

「ほら。だから、本試験の過去問は早いじゃないか!」

はいはい、落ち着いて。もうひとつ、予備試験と司法試験に決定的な違いがあります。それは、出題趣旨の充実と、採点実感の有無です。

予備試験は、出題趣旨がわずかであることから、その分析自体は再現答案と結果の比較によってなされます。

司法試験は、出題趣旨が予備試験の数倍、さらに実際に受験生の答案を採点された考査委員の方が執筆される採点実感がA4数枚にわたって公表され、分析の視点や書き方につき公式見解が示されています。

一方で、共通点もあります。

「司法試験予備試験の実施方針について」に示されるように、「予備試験考査委員を(中略)一部委員について司法試験考査委員と併任する」とあります。つまり、出題者、採点者が共通していることから、予備試験と司法試験に流れる価値観は概ね共通しているのです。

したがって、上述した予備試験と司法試験の出題内容については、その基礎と応用が包摂関係にあります。さらに、予備試験になく、司法試験に存在する充実した出題趣旨及び採点実感は、予備試験対策に互換性があります。

そう、違うから、使えるのです。

ほら、なんか、やる気になってきたでしょう?

麦畑アドバイザーが描く「シホウ」の座標軸

配布資料

本講義には、講義レジュメ6頁、別紙9頁の圧倒的資料が具備されています(超有料級)。麦畑アドバイザーが、「受験生時代の私が欲しかったもの」として準備されている本講義。資料からは、鋭くも温かい、愛を感じずにはいられません。

獲得目標

軽妙な語り口で、リズムよく進む本講義。その具体的な内容の一端を以下に示します。

・答案の書き方

一般的抽象的事柄であることから、採点実感などを通し習得し、予備試験答案への有益な反映が可能です。

・基本事項の理解

予備試験よりも司法試験の方が、問われる知識の範囲としては狭い。したがって、その狭く予備試験と包摂する関係にある分野を丁寧につぶしていくことが有益な対策になります。

・頻出論点対策

書き負けない対策。特に、刑事訴訟法については、司法試験が元ネタ?と思うほどの予備試験出題。是非司法試験の問題を見るべきです。

予備試験と司法試験の関連性

そう、これは講座の核心。ズバリ!

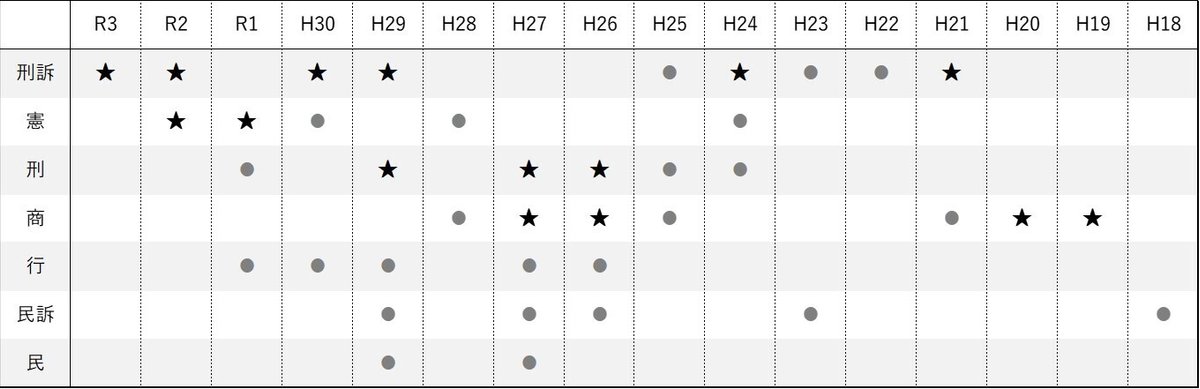

・刑事訴訟法>>憲法≧刑法≧商法>行政法>民事訴訟法>民法

以下、その具体的な中身について確認していきましょう!

【超有料級】予備試験対策として優先度の高い司法試験過去問はこれだ!!

★が優先度1の年度、●が優先度2の年度です。

なお、麦畑アドバイザーからは、それぞれの年度について、「獲得目標」や「アドバイス」がまとめられている別紙が配布されています。

司法試験過去問の使い方

では、司法試験過去問をどう使い倒すか。一つ一つのステップを、麦畑アドバイザーが丁寧に導きます。

起案

書けなくても書く!手書きで書く!ライブ感を大切にしましょう。

自己添削

気づいたことをメモしておきましょう!とはいえ、自己添削ってどうすれば……?という方には、配布資料に麦畑アドバイザーがチェックリストを提示してくださっています!!(スゴイ!)

再現答案との比較

評価の良いものと比べてみる。とはいえ、比べ方がよくわからん。という方は、再現答案と自分の答案をマーキングし、「問題提起」「理由付け」「規範」……と色を分けていくと、答案構造をよりよく理解できます。

出題趣旨・採点実感との比較

出題趣旨や採点実感は崇高すぎ。答えきれている答案はない。だからこそ、再現答案で何が評価されているのかを考えてみましょう。

予備試験再現答案との比較

ここで予備試験の評価の良い答案と比較してみる(設問が違っても問題なし)と、その答案の構成が、司法試験にて評価されている答案と酷似していることに気づくはずです。

第三者の添削

できれば信頼できる第三者の添削を受けましょう。客観的な評価を得られるはずです。

復習

予備試験だったら、「どういう問われ方をするか?」「自分はどう書いていくか?」といったシミュレーションをベースに復習しましょう。

勉強計画の修正

論点を知らなかった、気づかなかったでは終わらせないこと。「普段どういう勉強をしていれば、この論点を気づけたか、理解できたか」という点から、勉強の方向性を修正することが大切です。司法試験で問われている論点は、些末な論点であることは少なく、むしろど真ん中。出来た・出来なかったという現象論に留まるのでなく、プロセスの検証を一つ一つ進めることが「過去問をつぶす」ということです。

この講座の目的は、そう、司法試験過去問を解くこと。

コンテンツとして充実していることは無論、麦畑アドバイザーが何度も何度も、繰り返し繰り返し伝えていたのは「書くこと」「丁寧にそのプロセスを振り返ること」「こつこつ積み上げていくこと」でした。

「予備試験受験生が解くべき司法試験過去問講座」。これはヤマアテでもなく、司法試験ハックでもなく、予備試験受験生が、予備試験本番で、十分な実力を出し切れるための、まさに王道たる指針でしょう。

さぁ、われらが羅針盤、麦畑アドバイザーが示した第一歩目は、なんでしたか?

法務省HPから、問題文を印刷、答案用紙を準備。

ペンのインクは十分?

時計は2時間に合わせました?

そうそう、六法を信じて。

それでは、深淵に、いってらっしゃい!

(本文執筆:ニコラス・ミンジ/ 編集:OLS編集部)

講座アーカイブはこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?