2021年版ものづくり白書と化学産業

2021年版ものづくり白書

「〇〇白書」というものはたくさんありますね。「白書」は中央省庁の編集による刊行物であり、経済社会の実態と施策の現状について国民に周知させることを目的とした資料です。なかでも行政府から国会への報告として法律で義務付けられたものを法定白書と呼び、有名なものとしては経済財政白書、防衛白書などがあります。製造業に関する法定白書が「ものづくり白書」であり、1999年制定の「ものづくり基盤技術振興基本法」に基づいています。それまで製造業に関する白書が無かったのは、政策支援がなくても製造業が元気だったからかもしれません。「ものづくり」という和語を使ったのは、製造業への支援に対して、国民により関心をもってもらうためと推察します。法律の名称になってしまったので、白書の名称も「ものづくり白書」になっていますが、最近は「ものづくりだけでなくことづくり(製品が使われる仕組みや体験など)も重要だ」などといわれたりして、「ものづくり」という言葉の意味合いが以前ほど包括的ではなくなったように思います。シンプルに「製造業白書」でもよかったのではないでしょうか。

経済産業省による動画解説

経済産業省 製造産業局 ものづくり政策審議室長の矢野 剛史氏による動画解説がYoutubeで見ることができます。概要版の資料に沿って説明が続く内容で、内容を平易に理解できて大変役に立ちます。

Youtube動画の#2は質疑応答編ですが、こちらも矢野さんのナマの思いが伝わって面白いです。特に22分ぐらいからの職業訓練に関する経済産業省と厚生労働省の考え方の違いについての話は聞きものです。

ものづくり基盤技術振興基本法は「ものづくり基盤技術の振興に関する施策の基本となる事項を定め、ものづくり基盤技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、ものづくり基盤技術の水準の維持及び向上を図り、もって国民経済の健全な発展に資すること」(第1条)を法の目的としており、前文において下記のように背景を説明しています。

「近時、就業構造の変化、海外の地域における工業化の進展等による競争条件の変化その他の経済の多様かつ構造的な変化による影響を受け、国内総生産に占める製造業の割合が低下し、その衰退が懸念されるとともに、ものづくり基盤技術の継承が困難になりつつある。

このような事態に対処して、我が国の国民経済が国の基幹的な産業である製造業の発展を通じて今後とも健全に発展していくためには、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運を醸成しつつ、ものづくり基盤技術の積極的な振興を図ることが不可欠である。

ここに、ものづくり基盤技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。」

この文章には「バブル崩壊、製造業の空洞化、高齢化」が叫ばれた1990年代の製造業への危機感が感じられます。私が化学会社の研究員として入社したのが1988年、いわゆる売り手市場のころで就職で困ることはありませんでしたが、その後は日本の経済成長が止まり、いわゆる「失われた〇〇年」が続くことになります。下図は製造業の名目国内総生産の変化で、高度経済成長の終焉とその後の低迷がよくわかるグラフになっています。

2021年版ものづくり白書の構成

21回目の策定となる「2021年版ものづくり白書」は下記のような構成になっています。 経済産業省・厚生労働省・文部科学省の3省の共同執筆となっており、総論の後に3省それぞれが担当する章が続く構成となっています。

第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題

総論 製造業のニューノーマル/レジリエンス・グリーン・デジタル

第1章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望(経済産業省)

第2章 ものづくり人材の確保と育成(厚生労働省)

第3章 ものづくりの基盤を支える教育・研究開発(文部科学省)

第2部 令和2年度においてものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策

法律の目的として産業振興だけでなく人材育成や教育も包含したために3省共同所管になったのかと思いますが、3省はそれぞれの政策発表のための白書も出しています(経済産業省:通商白書、厚生労働省:厚生労働白書、文部科学省:文部科学白書)、ものづくり白書の各省分担部分とそれぞれの省庁の白書には類似の内容もあります。今回は「ものづくり白書」のなかの経済産業省担当部分に焦点をあて、特に化学産業に関連する内容を拾ってみたいと思います。キーワードは「レジリエンス・グリーン・デジタル」です。

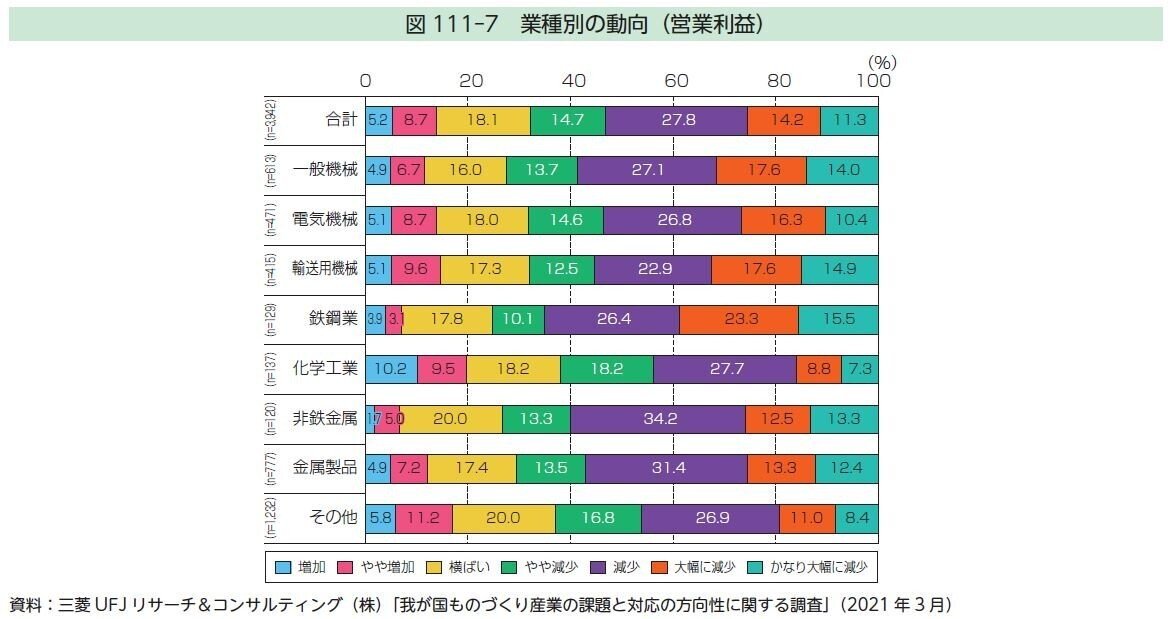

第1章「我が国ものづくり産業が直面する課題と展望」第1節「我が国製造業の足下の状況」で注目されるのは業種別動向(図111-6(売上高)、図111-7(営業利益))です。業種別にみると、2020年は化学工業においては売上高と営業利益いずれも「増加」又は「やや増加」したという企業の割合が他業種に比べて多くなっています。化学産業はコロナ禍の影響を受けにくかったということでしょうか。

レジリエンス

「第2節 ニューノーマルでの生き残りに向けて」のなかのサプライチェーンの強靭化として、キーワード一つ目「レジリエンス」が登場します。英辞郎によれば「レジリエンス」の意味は「病気・不幸・困難・苦境などからの回復力、立ち直る力、復活力」です。まさに現在のサプライチェーンは災害や感染症など様々な困難に見舞われています。コロナワクチンの問題に見られるように、現在の日本の新型ワクチン供給力はきわめて脆弱になっています。そこで、ワクチンのサプライチェーン強化に動いた政策事例として、塩野義製薬(株)、(株)UNIGEN、アピ(株)によるワクチン生産設備支援を事例に挙げています。

しかし、このような施策は本来は感染症が広がる前におこなれるべきもので、そのチャンスもありました。このワクチンは、もともとはUMNファーマというベンチャーが新型インフルエンザ向けにアステラス製薬と提携して開発していたものですが、2019年にPMDAから「リスク・ベネフィットの観点から、臨床的意義は極めて乏しく、審査を継続できない」との見解が示され承認されませんでした。この1年後にコロナウイルスの流行が始まったことを思うと、行政判断の難しさを感じさせます。アステラスから契約を解除され経営が不安定になっていたUMNファーマは塩野義製薬に買収され、その技術が現在のコロナウイルスの開発に活かされています。

グリーン

二つ目のキーワード、グリーンでは、カーボン・ニュートラルへの対応を最重要課題とし、事例としてはBASFが挙げられています。BASF社は「2021年末までに全製品についてカーボンフットプリントのデータを提供」するとのことで、BASFに供給しているサプライヤーには膨大な調査票のチェーンが発生したことでしょう。BASFは2050年までにCO2排出量ネットゼロ(実質ゼロ)を達成するという目標に取り組んでいるとのことで、COP26の目標実現に向けて世界最大の化学企業の一つであるBASFの取り組みは注目に値します。

デジタル

三つ目の「デジタル」では、「ノウハウのデジタル化や職人のトレーニングにも活用することで、日本のものづくりを支えてきた現場の優れた技術の未来への承継や更なる有効活用にもつなげることが期待される。」として、生産現場での活用を提案しています。事例のなかで興味を引いたのが「アバターロボットによる作業の遠隔化」。ENEOSの中央研究所ではアバターロボットを活用して「試験や分析の作業を遠隔で行う実証実験」を実施しているとのことです。アバターロボットとは分身ロボットともいわれ、操作者が外部にいて自らの動作を操作として伝えるとともに、ロボットの感覚を操作者にフィードバックする機能を持つロボットです。

Meltin社のサイトでは、化学分析にヒト型ロボットの応用を検証する目的で以下の動作をテストしたそうです。

・ ビーカー内の液体をメスシリンダーに注いで取り分ける

・ 各種実験装置へ検体をセットする

・ カートを操作しながら運搬をする

・ ドラフトチャンバーのシャッターを開閉する

まさにラボの基本動作ですね。

化学実験室におけるロボットの応用研究の事例としてはリバプール大学の研究が知られています。彼らは化学研究を支援するために完全自律型の移動ロボットを開発しました。AIを使用してロボットは中断することなく連続して動作するように設計されており、定常動作だけでなく、データを分析して次に何をすべきかをAIで決定することにも挑戦しています。ロボットは人型でなく、組み立て工場でよく見るようなフレキシブルアーム型のロボットです。分析の操作を考えると人型である必要はないかもしれませんが、実験室の環境を考えると、人型ロボットは現実に人間が働いているラボにそのまま投入できるメリットはありますね。

ものづくり白書には、今後の化学産業を考えるうえで参考となる様々な情報が示されています。会社でのプレゼン資料作りにも役立ちますので、ご一読をお勧めします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?