マツダの「赤」 ソウルレッドクリスタルメタリックの化学

みなさん、マツダの車の「赤」、素敵だと思いませんか? 残念ながら自家用車はマツダではないのですが、あの「赤」には憧れます。「金属的な深みのある赤」とでもいいましょうか。マツダのウェブサイトの紹介を見てみましょう。

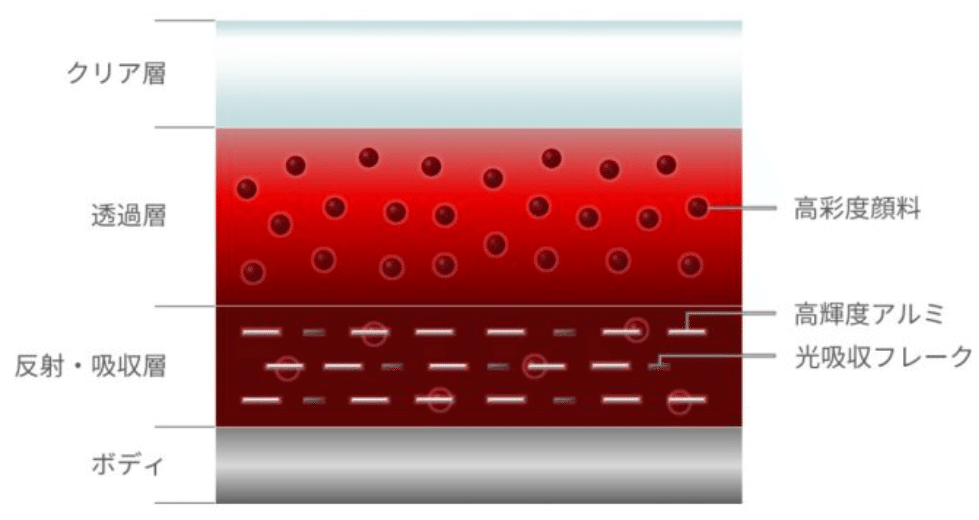

「透過層には、新開発の高彩度な赤色の顔料を用いることで、赤色をよりピュアに発色させています。反射層には、極薄の高輝度アルミフレークに加えて、光を吸収してシェードの濃さを強める「光吸収フレーク」を採用することで、従来は2層必要だった深みの表現を1層で実現しました。」

入射した光がアルミフレークで反射して、赤色の顔料層を透過して我々の目に入るのですね。「新開発の高彩度な赤色の顔料」とはなんでしょうか。

マツダのウェブサイトでは「マツダ技報」として、もう少し詳しく開発ストーリーが紹介されています。

https://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/innovation/technology/gihou/2017/files/2017_no016.pdf

ここでは、「透明感ある鮮やかな赤」を再現する波長特性を得るために、顔料の粒形に着目しています。顔料粒子サイズが大きいと乱反射が起こるため,顔料粒子サイズを小さくして乱反射を抑えることで,顔料が持つ本来のシャープな波長特性を実現し、理想のスペクトルに近づけた、とあります。

この顔料が何か、特許から探っていきましょう。マツダ株式会社から塗装に関する特許は多数出願されており、多くは日本ペイント株式会社との共願です。2012年出願の特許第5765741号(2015年登録)では、

【請求項1 】

被塗装物表面に対して、着色顔料および光輝材を含有するメタリックベース塗料を塗布してメタリックベース塗膜を得る工程( 1 ) 、

前記工程(1)で得られたメタリックベース塗膜上に着色顔料を含有し、光輝材を含有しない着色ベース塗料を塗布して着色ベース塗膜を形成する工程(2) 、

前記工程(2)で得られた着色ベース塗膜上にクリヤー塗料を塗布してクリヤー塗膜を形成する工程(3)、

および、(中略)である、高意匠複層塗膜形成方法。

【請求項2 】

前記メタリックベース塗料に含まれる着色顔料と、前記着色ベース塗料に含まれる着色顔料が同一の着色顔料である請求項1 に記載の高意匠複層塗膜形成方法。

【請求項3 】

前記着色顔料がペリレン系顔料である請求項2に記載の高意匠複層塗膜形成方法。

とあります。請求項1の構成を見るとマツダがホームページで公開している塗膜の構成図と同じであり、また請求項3で着色顔料として「ペリレン系顔料」と規定しています。

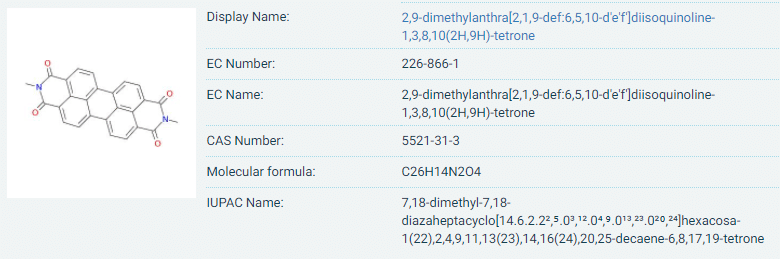

ペリレン系顔料は一般にペリレンレッドとして知られる下記の構造のペリレンの誘導体で、耐候性の高い顔料として知られております。(「顔料講座、有機顔料(II)、赤色・橙色顔料」より

https://www.jstage.jst.go.jp/article/shikizai1937/55/10/55_742/_pdf)

ペリレンレッドの合成ルートは下記になります(出典は同じ)。最終の製造釜はきれいでしょうね。でも工場の5S管理は大変かもしれません。

特許第5765741号の製造例1では、ペリレンレッドとしてBASF社製ペリレンレッドの「パリオゲンマルーンL3920」が使用されています。BASFのサイトにあるパリオゲンマルーンL3920のテクニカルデータシートでは使用態様による色見本が記載されています。

EUの化学品登録サイト(https://echa.europa.eu/)で調べますと、商品名Paliogen Maroon L 3920に使用されている成分はPigment Red 179です。窒素上の置換基がメチル基のペリレンレッドですね。

特開2018-123248では、下記の代表図面が記載されています。塗膜の構成図がマツダのホームページと同じです。

1 自動車の車体( 鋼板)

2 電着塗膜

3 第1 ベース層

4 第2 ベース層

5 透明クリヤ層

1 1 光輝材

1 2 赤系顔料

1 3 有機系高分子量型紫外線吸収剤

1 4 無機系のナノ粒子紫外線吸収剤

1 5 有機系の赤系顔料

1 6 有機系紫外線吸収剤

【請求項1 】で塗膜構成を規定したうえで、

【請求項2 】 請求項1 において、上記赤系顔料の平均粒径が1 0 0 n m 以下であることを特徴とする積層塗膜。

【請求項3 】 請求項2 において、上記赤系顔料がペリレンレッドであることを特徴とする積層塗膜。 と記載しています。

請求項の2で確かに赤系顔料の粒形を規定しています。「顔料粒子サイズを小さくして乱反射を抑える」というマツダのホームページの説明と一致します。

BASF社は粒形を細かくすることにより分散性を向上した自動車向け顔料を動画で公開しています。2017年の動画ですが、「微粉化」は古典的な技術ですが、今でもイノベーションの主役なのですね。

これらの技術開発により、あの独特のマツダの「赤」が実現しているのですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?