当座借越

当座預金の最大のメリットは、小切手で支払いに対応できるところです。

ところが、当座預金の残高を超えた小切手を振り出した場合、受取人が銀行に取立依頼をしたとしても支払いには応じてくれません。

まあそりゃそうです、残高がないので取り立てようがないわけですから。でもそうなると、小切手を振り出した会社の信用はガタ落ちです。

そこでそういった事態にならないように、残高が不足していたとしても一定金額までは銀行に立て替えてもらう契約をします。イメージとしては、一定額の範囲で銀行から自動的に借入れができる契約を結ぶといった感じです。これを当座借越契約(とうざかりこしけいやく)といいます。

また、立て替えが可能な一定金額のことを借越限度額(かりこしげんどがく)といい、預金残高を超えた部分のことを当座借越(とうざかりこし)といいます。

当座借越契約は、自動的に借入れができる代わりに、当座預金への入金があった場合には、真っ先に返済に当てられます。

さすが銀行。入金は逃しません(笑)。

それはともかく、こういった契約を使う事態を発生させないに越したことはないですが、あると安心で便利なシステムです。

で。

期中に当座借越が発生した場合、仕訳は特に勘定科目を変えることなく引き続き当座預金勘定(資産)で処理します。

当座借越が発生した場合というのは、当座預金勘定がマイナスの状態=貸方に残高がある状態ですが、もしその状態になったとしても、仕訳は当座預金勘定のまま処理し続けるということです。

ただし、当座借越が発生したまま決算をむかえた場合は、当座預金勘定を当座借越勘定(負債)に振り替えます。

また、決算で振り替えた当座借越勘定は、翌期首に当座預金勘定の貸方残高へ再振替仕訳をします。

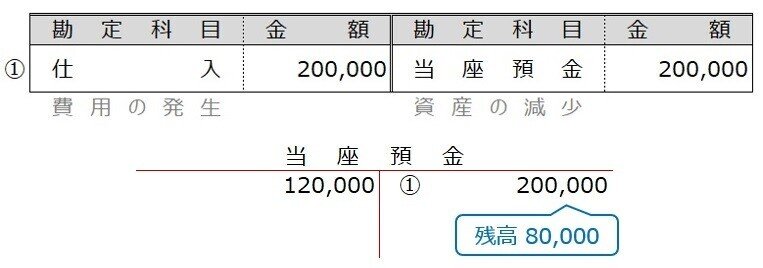

【例題13-1】①

商品200,000円を仕入れ、小切手を振り出して支払った。なお、当座預金の残高は120,000円、借越限度額500,000円の当座借越契約を結んでいる。

商品を仕入れているので、費用の発生=仕入を記入します。

代金は小切手を振り出しているので、資産の減少=当座預金を記入します。当座預金の残高は120,000円で、それ以上の支払いをしていますが、当座借越契約を結んでいることで銀行から自動的に借入れができる状態です。いつもの代金支払いと同じように処理します。

【例題13-1】②

決算をむかえ、当座預金勘定を確認したところ以下のとおりであった。残高を当座借越勘定に振り替える。

当座預金勘定が貸方残高80,000円となっているので、負債の増加=当座借越へ振替えます。

当座預金勘定の貸方残高を振替えたので、当座預金をホームポジションに戻します。

上記の仕訳が行われることでそれぞれの残高は、当座預金勘定がゼロ、当座借越勘定はホームポジション側に80,000円となります。

【例題13-1】③

翌期首となり、例題13-1②の再振替仕訳をおこなった。

再振替仕訳は、前期決算で行われた仕訳の逆仕訳のことです。負債の減少=当座借越を記入します。

資産の減少=当座預金を記入します。

会社によっては、当座借越勘定ではなく借入金勘定(負債)で処理することもあります。試験の際には思い込みで解答するのではなく、問題文の指示をしっかりと読むようにしましょう。

今回はここまで。

ではまた。

◎次の記事◎

サポートをいただいてありがとうございます♪ 大好きな本の購入に使わせていただきますね。😃