【麻雀】放送対局用の所作をやってみる【OneGame】

放送対局の観戦記を書いていると特に、対局者の所作が気になります

普段の麻雀とは所作も大分変わるので仕方のないことですが、ツモ牌を見せないなどの行為によって観戦の楽しみを奪ってしまうのは勿体無いことです(個人的にスクショが撮りにくいのも困ります)

ザンリーグの対局はプロではないとはいえど、人に見せることを目的とした対局であることに違いはありません

見る側にとってはプロかどうかはあまり関係なく「対局してる人」でくくられてしまうこともあります

できることはやっておきましょう

しかし、放送対局用の所作なんてできるところは限られています

フリー対局で毎順ツモ牌を一拍置いていたり立直後のツモを引き寄せていたりしたら、テンポの悪さから同卓者に疎まれてしまいかねません

セットでやろうにも五等なんてやってたら強打引きヅモで忙しいのでそれどころではありません

ということで、麻雀スクールOneGameに行ってきました

各々の勉強目的で集まっているので動作がもっさりしていようが許容される雰囲気がありますし、何より撮影卓があるので動画で所作チェックができます

それでは、早速自分の動きを見ていきましょう

ツモ切り動作

不要牌の🀁をツモってきます

普段であればこんなものは握ったままツモ切りです

しかし、このままでは何をツモってきたのかわかりにくいですね

じっくり見れば🀁だとわかりますが、じっくり見させるものではありません

ということで解決策は

手首を少し回して親指を牌の表から外すという方法を実践することにしました

この時、肘から手首にかけての腕を使ってひねると力が殆どいらないので楽です

バドミントンの要領ですね(経験者にしか伝わらない)

親指だけを指の動きだけで外そうとすると関節の動作が大きくて疲れますしそれによって牌を溢すリスクも高まります

何戦もこれを続けるのは面倒ですが、数戦おきに収録される2,3半荘程度ならできそうですね

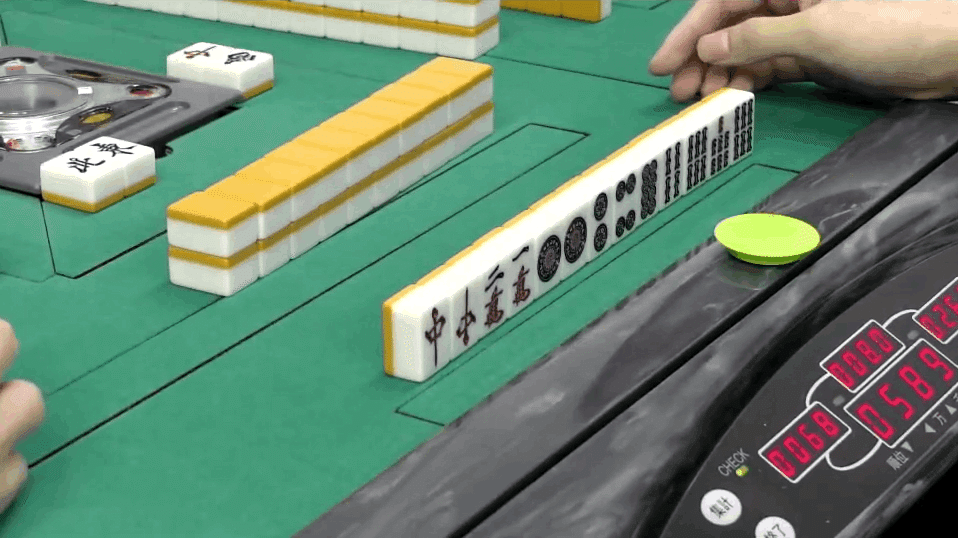

副露動作

下家から出た🀄をポン

普段であれば以下の順番です

発声→倒牌→打牌→下家のツモ→取牌

リアルでは最も時短できる流れがこれです

打ってる当人たちは違和感なくできますね

しかし、見ている側からすると何を鳴いて何を切ったのかが画面上で非常にわかりにくいです

ということで副露動作は以下のようにしました

発声倒牌→取牌→画角内に副露牌を収める→打牌

これは小林剛プロがよくやっていることですね

取牌のあとにすぐ卓の端っこに置いてしまうと副露面子が見えません

これによって何を鳴いて何を切ったかがわかりやすいです

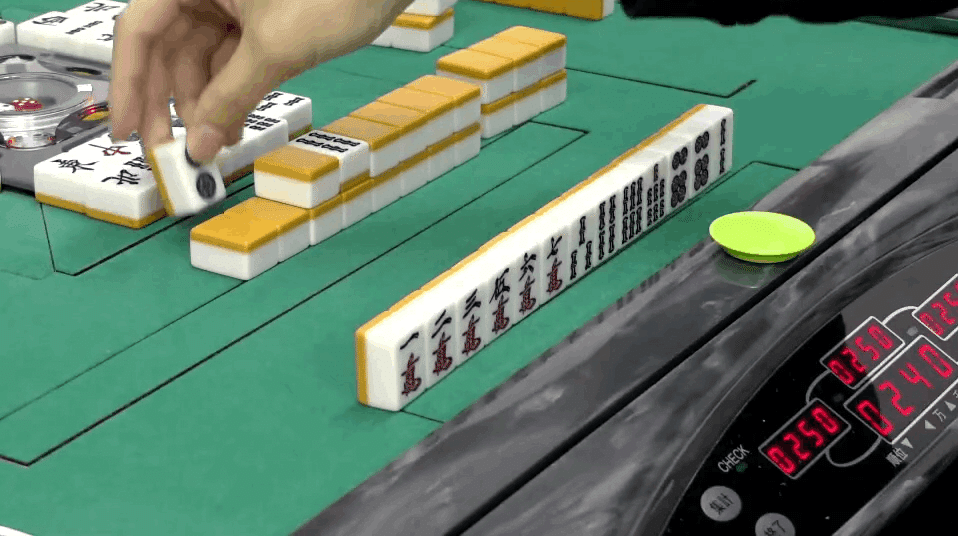

良くない例が以下です

普段のくせが出たワンシーンです

副露牌も見えないし、山を前に出しすぎて捨て牌も見えません

打牌が終わると次のプレイヤーのツモにカメラが移るため、この画面では何をしているかさっぱりわかりませんね

リーチ後動作

あとは立直後のツモ切り動作です

りーちにゃ

気になる一発ツモは?

上の画面の上部の真ん中やや右に僅かに映り込んでいるのが一発ツモの手の残像です

全く見えませんでしたね

普段であれば関係ない牌はさっさとツモ切りするべきですが、立直後はカメラに映る場所に持ってこないといけません

どこが映るかは考えておいた方が良さそうです

また、立直後の入り目の理牌はあまりしませんが、見栄え的には多少バレようが理牌しておいた方が良いかもしれません

あとがき

やってみると普段は意識しない箇所がたくさんあってとても大変でした

普段やる機会もないですからね

更にこの上で麻雀そのものが疎かにならないようにも気をつけなければなりません

それでも気をつけたい動作はここでまとめたことで、一通り整理できたかなと思います

がんばりましょう

それでは今回の記事はここまでです

また明日の記事でお会いしましょう😉

指摘や質問、ご意見ご感想から牌譜検討依頼まで、マシュマロコメントTwitterにてお待ちしてます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?