【4/28追記】3弾環境最強候補⁉赤ゾロ解説

初めまして。

おっくん(@okkun_op)と申します。よろしくお願いします。

前回はCS愛知でベスト32をとった緑錦えもんについて記事を書かせていただきました。ご購読いただいた方はありがとうございます。

今回は禁止カードが制定された3弾後半環境にて、Tier1になると考えている赤ゾロについて記事を書かせていただこうと思います。

生憎、3弾が発売されてからはフラッグシップなどの大型大会に出られていないため、フラッグシップ優勝などの肩書がないものになってしまいますが、内容には自信がありますので是非お読みください。

参考程度になりますが、禁止カード制定初日の店舗予選で、32人規模の会場にてこちらのデッキを使用して権利を獲得しております。

前半部分では使用したデッキレシピとその解説、赤ゾロの強みについて分析したものを載せています。

後半部分では、採用,不採用カードの解説、各対面の立ち回り、私が赤ゾロで重要だと考えている盤面づくりとアタックについてのポイントといった、実践的な内容について解説しています。

今期一番強いデッキタイプだと考えているため、これから赤ゾロを使おうと思っている方はもちろん、赤ゾロと対戦するのが苦手だなという方にも是非読んでいただきたいです。

赤ゾロは人によって各カードの採用枚数が変わってくるのでデッキ構築にも注目していただけると幸いです。

読みやすさの都合上、カード名とデッキ名は略称を使用しております。ご了承ください。

【追記】

・2023/04/28 5章に白ひげ型の最新デッキリストとその解説を追記しました。

1.デッキレシピと解説

今回作成したデッキはこちらになります。

・デッキ構成について

ナミ、イゾウ、バギー、ダダンの4種類のサーチカードを採用しており、それぞれ対象枚数がナミ:14枚、イゾウ:10枚、バギー:8枚、ダダン:22枚となっています。

ダダン以外のカードに関しては試合中合わせて1回前後は空振りするかなといったイメージです。

それぞれのサーチ先の枚数や種類に関しては後で詳しく解説させていただきます。

また、1コスのサーチカードが多く採用されていることによりマグラが使いやすくなり、2弾のときより更に攻撃的なデッキとなっています。

サーチカードの空振り率の高さやマグラなどの採用により手札消費が2弾のときより激しくなっているため、9コスニューゲートやラディカルビームを採用することで終盤の守りを厚くしています。

・赤ゾロの強みについて

本題に入る前に、赤ゾロの強みについて考える上で理解しておく必要のある、ドンについての考え方と、ライフについての考え方、キャラのパワーとアタック回数の3点について解説しようと思います。

【1ドン=カウンター1000要求】

まず、ワンピースカードには他のカードでいうマナの代わりにドンというものがあります。ドンはカードのプレイのコストとして使用する以外に、盤面のカードのパワーを上げるのにも使うことができるという特徴があり、ここで重要となるのが1ドン=カウンター1000要求という考え方です。

具体的には、自分のパワー5000のリーダーで相手のパワー5000のリーダーにアタックするとき、そのままだと相手がアタックから守るために必要なカウンター値は1000ですが、リーダーにドンを付与するごとに相手が必要なカウンター値が2000,3000と、付与するドン1枚につき1000ずつ上昇していきます。

このようにドンはアタックに使用することで、相手のカウンター要求値を1000ずつ上げることができます。これが1ドン=カウンター1000要求という考え方になります。

【ライフでアタックを受けるとは?】

ワンピースカードではリーダーへのアタックをカウンターを使って守るかライフで受けるかを選ぶことができます。

基本的にはライフは4-5枚あり、その枚数分相手のアタックを受けることができます。

ライフでアタックを受けた場合、守るために必要だったカウンターを節約することができたとも考えることができます。

そのため、ワンピースカードの勝利条件を書き換えてみると、試合を通して、

①相手の手札からリーダーへのアタックを守るために使えるカウンター値の合計+②ライフでアタックを受けることで節約したカウンター値の合計<③相手のリーダーへのアタックで相手に要求したカウンター値の合計

となることとなります。

デッキによってどの項目を重視しているかが異なり、それぞれの項目の値を大きくするためのアプローチの方法も変わってきます。

【キャラのパワーとアタック回数】

上の2つの考え方をもとにキャラのパワーとアタック回数というものについて考えていきます。

アタック回数というと、アタックできるキャラが何体いるから詰めにいけるといったように、特に試合終盤で意識することが多いのではないでしょうか。

終盤だけでなく、アタック回数についての考え方が大切になってくる場面は度々あるのですが、ここでは相手のリーダーへアタックする際のアタック回数について考えていきます。

考えやすいように2つ具体例を挙げます。

(ダダンはリーダー効果でパワーが1000上昇して

実質パワー4000のキャラになってます)

例1と例2、共にすべてのアタックを守るために必要なカウンター値の合計は3000と変わらないですが、例1は3000要求のアタックが1回、例2は1000要求のアタックが1回と2000要求のアタックが1回の合計2回とアタック回数に違いがあります。

すべてのアタックを守る場合は基本的には違いがありませんが、ライフでアタックを受けることを考えたときに違いが出てきます。

例1ではライフでアタックを受けることで3000のカウンター値を節約することができますが、例2では1000カウンターの使用+ライフ1枚(2000のカウンター値の節約)またはライフ2枚(3000のカウンター値の節約)のどちらかとなり、先述の【ライフでアタックを受けるとは?】の②の項目において例2のアタックの仕方がよいと考えられます。このように、要求カウンター値が同じ場合はアタック回数が多いアタックの仕方の方が有効であると分かります。

次にキャラのパワーとカウンター要求値について考えていきます。

ここでも、考えやすいように先ほどの例に加え、1つ具体例を挙げます。

先ほどはリーダーの代わりにパワー4000のキャラに1ドンを付けることで要求するカウンター値の合計は変わらずにアタック回数を増やしましたが、例3ではパワー3000のキャラに2ドン付けてアタック回数を増やしたところ、要求するカウンター値の合計が2000と例1,2に比べて1000低くなってしまいました。

このように、パワー4000以上のキャラは【1ドン=カウンター1000要求】で書いた1ドン=1000要求の条件を満たしながらドンを付与してアタックすることができますが、パワー3000以下のキャラはアタックするごとに要求するカウンター値の合計が減ってしまいます。

そのため、基本的にリーダーへアタックするのはパワー4000以上のキャラとなり、パワー3000以下のキャラでアタックするときはアタック回数を増やすことの価値と比べてアタックするかどうかを決める必要があります。

【赤ゾロの強み】

以上の3点を踏まえて赤ゾロの強みについて考えていきたいと思います。

赤ゾロはリーダー効果により盤面にいるキャラのパワーを1000上げることができます。それにより、ダダンやバギーといったサーチカードがパワー4000ラインのアタッカーとなり、その他の素のパワーが2000のキャラのアタックも交えることで【キャラのパワーとアタック回数】で書いたように細かい打点でアタックしていき、【ライフでアタックを受けるとは?】で書いた②の値を小さくすることができます。

また、サーチカードがそのままアタッカーとなってくれるため、アタッカーを展開するために更に手札を使う必要がなく、キャラを守るためにカウンターを使う必要もあまりないため、多くの手札をライフを守るためのカウンターとして使用することができます。これにより【ライフでアタックを受けるとは?】で書いた①の値を大きくすることができます。

そして、低コストのキャラで構成されているためキャラの展開にドンをあまり使わないで済み、多くのドンをアタックに回すことができます。【1ドン=カウンター1000要求】で書いた通り、ドンをアタックに回した分だけ相手への要求カウンター値が高くなります。これにより【ライフでアタックを受けるとは?】で書いた③の値を大きくすることができます。

このような方法でカウンターのやり取りという点において優位に立つことができる点が赤ゾロのデッキとしての強みだと考えています。

加えて、赤には単体で優秀なカードが多く存在するため、それらをうまく組み合わせてデッキにすることでその強みがさらに生かせます。

2.採用カード解説

ここでは各採用カードの採用理由や主な使い方の解説をします。

ロロノア・ゾロ(リーダー)

効果はシンプルですが強力です。

サーチカードがアタッカーとしても役割を持てるようになるのが大きいです。

1ターンのアタック回数が多いほどリーダー効果の恩恵が大きくなるため、キャラの横並べがしやすいような構築になると思います。

デッキ構築の自由度が高いのも評価が高い点です。

ナミ 4枚

持ってこれるカードがゾロ、ブルック、ラディカルビーム、JET銃と全部優秀です。

サーチ対象のカードが試合中何枚も使いたいものが多いため、イゾウよりプレイ優先度が高いと考えています。

序盤から中盤のみならず、終盤まで常にプレイする価値があるカードです。

ロロノア・ゾロ 4枚

リーダーゾロで使うと3コス6000速攻となり、盤面にパワー5000のキャラが残ることも合わせると非常にコスパが良いです。

速攻を持っているためアタック回数のかさましができ、アタック回数を重視しているこのデッキと相性がいいです。

リーダー白ひげに対してリーダー効果のパワー上昇のみでリーダーにアタック可能なパワー6000に到達できるのが強く、対赤白ひげでは主なアタッカーとなってくれます。

エドワード・ニューゲート 2枚

効果により自分のリーダーのパワーを7000にすることができ、ライフに余裕を持った状態で着地することで相手のリーサルから逃れ、ターンをもらうことができます。

高いパワーと高コストにより、コスト指定除去やパワー指定除去、バトルによるKOがされにくく、場持ちが非常に良いです。

白ひげ着地ターンは手札のカウンターで相手のアタックを守り、次のターンはラディカルビームと手札の残ったカウンターで耐えて、返しのターンで殴り勝つのが勝ちパターンの1つとなっています。

白ひげ着地ターンは相手のアタックの的にされてしまうため、基本的にリーダー以外はアタックせずアクティブ状態のまま番を返します。

2枚目を引いたとしても出すことがほとんどないため手札で腐りやすく、イゾウでサーチすることもできるため、最低限の2枚の採用としています。

カーリー・ダダン 4枚

マキノやマグラのパワー上昇効果を受けられない点を除けば、文句なしの強カードです。

サーチ先も22枚と申し分無く、プレイする隙があれば積極的にプレイしていきたいカードです。

パワーもリーダー効果込みで最低ラインの4000になるため、出した後はアタッカーとして運用できます。

ジョズ 2枚

イゾウから持ってくることができる2000カウンターです。

プレイすることはありません。

各サーチカードのサーチ対象の枚数や2000カウンターの枚数を考えた結果、この枚数の採用に落ち着きました。

マキノ 4枚

2000カウンターとして使ってもよし、プレイしてもよしの強カードです。

登場時効果でなく起動効果であるため、盤面に残ると効果をもう一度使用することができます。そのため相手に処理を要求できる点も優秀です。

終盤にリーサルを取りにいくときに、1コスのキャラをパンプすることで打点を伸ばすのが主な使い方になります。

また、後述しますが中盤にプレイして強いタイミングがあります。

マキノはうまく使うことで赤ゾロというデッキの強みをさらに生かすことができるカードだと考えています。

マグラ 4枚

登場時に1コスキャラをパンプすることができます。

マキノと同じく、終盤に打点を伸ばすためにプレイするのが分かりやすい使い方です。

序中盤にも、アタック回数を増やし相手の盤面やライフに圧をかけつつ面を広げるといった目的でプレイすることがあります。この使い方はこちらの手札1枚と相手の手札1枚を交換するイメージで、これをするとお互いに手札のカウンター値が減っていくためゲーム展開が前に倒れていきます。

マグラが手札に来るたびにプレイしていくと手札がすぐに少なくなり後半の息切れに繋がってしまうため、5000ラインのアタックを1回増やすことと、盤面を広げることの価値と手札1枚を消費する価値を比較してプレイするかの判断をすることが大事になります。

マキノとマグラの2枚がこのデッキで一番運用が難しく、プレイスキルの差が出るところとも考えています。

イゾウ 3枚

持ってくることのできるカードが試合中1枚あれば十分なものがほとんどであるため、このデッキにおいてはプレイ優先度がナミより低いです。

パワー2000ラインのキャラは相手に無視されやすく、中盤以降はキャラの面数も足りているため、サーチカードだからといって無闇にプレイせず1000カウンターとして使用する択をとることもあります。

序盤にプレイするカードとしては文句はないため、枠の都合もあり3枚の採用となっています。

バギー 4枚

1000カウンターがついていない代わりにパワーが3000あり、このデッキではアタッカーとなれるため非常に優秀です。

手札に来たらすぐにプレイするカードであるためカウンターがついていないことはそこまで気にならず、サーチを外してもサニーくんをプレイしたのとやっていることは変わらないためそこまでダメージが大きくないです。

斬を持っているカードにKOされないのが地味に優秀です。

マルコ 4枚

このデッキにおいて他のカードと少し系統が異なるカードになっています。

キャラの展開に使うドンを極力抑えてドンをアタックに回すというデッキのコンセプトに反するカードになっていますが、登場時効果で相手の小型キャラをKOすることでこちらの小型キャラの殴り返しを防ぐことができる点、復活効果があるため場持ちがよくコスト指定除去やパワー指定除去でKOされそのまま相手にテンポをとられてしまうということが起こりにくい点を評価して採用しました。

主に赤と黄対面で活躍するカードで、対赤白ひげでは特に有用なアタッカーとなるため、採用をおすすめします。

ゴードン 3枚

赤のカードの最強候補だと考えている1枚です。

細かい打点で複数回のアタックすることを目的としているこのデッキにおいて、盤面にいるパワー6000以上のキャラに対してアタックを仕掛けてKOしに行くと相手のカウンター値の節約にも繋がってしまうため、別の手段でパワー6000以上のキャラをとりにいく必要があると考えています。

そのときに役に立つのがこのカードです。相手キャラのパワーを下げることで横に並んでいる小型キャラでドンを使わずに複数回アタックできるようになります。

2000カウンターのついているお玉と比較に挙げられますが、パワー6000ラインのキャラに対して効果を使った時、ゴードンではナミやイゾウなどのリーダー効果込みでパワー3000ラインになるキャラでドンを付与せずにアタックできるのに対し、お玉ではドンの付与が必要になってしまいます。また、パワー7000ラインのキャラに対してはパワーが4000になるかリーダーと同じ5000になるかが相手がキャラを守るうえで大きな違いとなります。このパワー1000の差がお玉ではなくゴードンを採用する理由となります。

手札に抱えておき、必要な場面でイベントカードのような感覚で使うのが基本的な使い方になりますが、黄対面などアクティブ状態のキャラをとる手段が豊富でないデッキに対しては先置きしても問題ないことがあります。

カウンターがついていないカードであり、かさばった時に少し扱いに困ってしまうカードであるため3枚の採用としています。

ブルック 4枚

ナミから持ってくることのできる2000カウンターです。

効果で実質ドン消費なしでプレイすることができ、パワーもリーダー効果込みで最低ラインの4000あるため、手札次第では序中盤にアタッカーとしてプレイすることもそこそこあります。

ラディカルビ~~~~ム!!!! 4枚

赤のカードの最強候補その2です。

手札1枚+1ドンでカウンター値4000を叩き出すことができます。ライフが2枚以下のときと条件はありますが、そもそもこのカードを使うときが終盤のライフが減ってきたときなので条件がないようなものとなっています。

手札のカウンター値を大幅にかさましすることで終盤に相手のリーサルから逃れ、追加のターンをもらうことができます。

1ドンで使うことができるので複数枚構えることも可能で、ナミやバギーで複数枚集め、確実に最後の1ターンをしのげるように手札をそろえる動きが強力です。

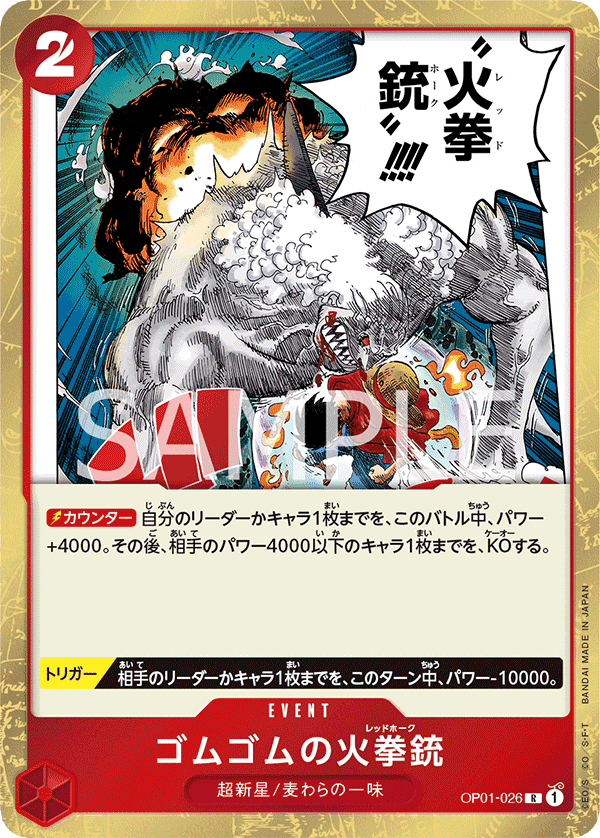

火拳 2枚

コストが重いですが、1度に2面とることができる唯一無二の効果を持ったカードです。

相手のアタック回数を大幅に減らすことができるため、こちらの小型キャラが残りやすくなる点がこのデッキと相性がいいです。

また、ゴードンと合わせることで5000+7000ラインの2面をとることができるようになり、盤面制圧力も非常に高いです。

終盤に出てきたブロッカーをKOするのにも使えたりと活躍する場面は多々ありますが、イベントカードを捨てなければいけないというそのコストの重さから試合中1度の使用が目安です。

ゴムゴムのJET銃 2枚

ゴードンのところで書いたようにこのデッキはパワー6000ラインのキャラが重く、環境にパワー6000ラインのキャラが多いため、そこへの回答として採用しました。

プレイするのに4ドン必要と複数回プレイするとテンポロスにつながってしまい、手札にかさばると弱いため、火拳と合わせてこの枚数の採用になっています。

環境にいるキャラのパワーライン次第で火拳と合わせて枚数を調整する必要があると思います。

サーチ先の枚数設定について

各サーチカードのサーチ先の種類と枚数についてどうしてそのようにしたのかを解説していこうと思います。

まずダダンについてですが、1コストの強いカードを採用していったところサーチ対象が22枚と十分な枚数となったのでサーチの確立などを意識しての枚数や採用カードの調整は行っていません。

バギーについては採用カード解説のところで書いたように、サーチを外しても十分に強いカードであるのと、イベントカードは素引きで何枚も引いて手札にかさばった時に非常に弱く、サーチを外さないことを意識して必要数以上の採用をするのはかえってデッキを弱くしてしまうと考えたため、サーチ対象は8枚と少なめではありますが必要最低限の枚数の採用にしました。

サーチ対象の枚数が14枚と10枚とナミとイゾウで差をつけました。2000カウンターの枚数を調整することで比率を変えることができますが、今回このような比率にしたのは、採用理由のところで書いたようにナミの方がプレイ優先度が高いのと、ナミは終盤に手札のカウンター値を増やす目的でプレイすることがあり、その時にラディカルビームのほかに2000カウンターも当たりとなるため、ブルックをフルで採用することでできる限りそれらのカードを持ってこられるようにしました。

イゾウの不採用も考えましたが、マグラを強く使うことを考えた結果採用する必要があると思い、2000カウンターの枠にジョズを採用することで少しでもサーチが当たる確率を高めました。

不採用カード解説

ここからは赤ゾロに採用されていることのあるカードのうち今回採用しなかったカードについて解説します。

お玉

ゴードンの採用理由の部分で書きましたがゴードンとの入れ替えはできないと考えているため、採用する場合は2000カウンターとの入れ替えになります。

2000カウンターの中ではマキノと同じくらい優先度が高いですが、今回はサーチ先の枚数なども考え、不採用としました。

毛皮強化(ガードポイント)、ゴムゴムの火拳銃(レッドホーク)

ラディカルビームの5枚目以降です。

今回のデッキは基本的にドンはすべて使い切り、終盤のみ相手の攻撃を受けきるためにドンを余らせカウンターイベントカードを構えるといった動きをします。この動きを目指す場合、ナミやバギーのサーチがあることも踏まえラディカルビームのみでカウンターイベントカードの枠は十分であると考え、今回は不採用としました。

ハルタ、ブラメンコ、4コスマルコ

白ひげ海賊団に寄せた赤ゾロデッキでは採用されるカードです。

コンセプトが大きく変わってしまうため今回は不採用としましたが、最近結果を残し始めているため白ひげ海賊団に寄せた型も試してみる価値はあると思います。

イゾウのサーチ先が少ないのが気になる方はハルタを採用してもいいかもしれません。

火達磨、悪魔風脚(ディアブルジャンプ)

禁止カード制定前の赤ゾロによく採用されていたカードです。

前環境で猛威を揮っていたリーダー白ひげへの詰めとして採用されていたカードですが、禁止カード制定後は白ひげが減り、採用していると楽に勝てる試合が増えるだけで不採用でも勝つことができ、逆に負け筋となりうるカードであると考えたため不採用としました。

3.各対面の立ち回り

まずは意識する必要のある対面について整理します。

禁止カード制定後の3弾環境でのTierは次のように考えていました。

Tier1: 赤ゾロ、黄(カタクリ、マム、ヤマト)

Tier2: 赤白ひげ、赤エース、黒ルッチ

Tier3: 青(ドフラミンゴ、イワンコフ、ナミ)、緑(錦えもん、キッド)、赤緑ロー

Tier4: その他

Tier1のデッキから順にTier2のデッキまで順に立ち回りを見ていきます。Tier3以降のデッキに関しては希望があり次第追記していきます。

赤ゾロ

【5コスマルコが有効】

5コスマルコが登場時効果でアタッカーとなるキャラをKOすることができ、場持ちがいいためパワー6000のキャラがその後常にアタックしてくる状態を作れるなど、非常に強力なマッチになるため、先行を取り5コスマルコの最速着地を目指します。

【小型キャラはまとめてアタック】

お互い盤面に小型が並ぶ展開になり、こちらのパワー3000のキャラを相手のパワー2000のキャラで殴り返されてしまうと盤面に差がついてきてしまうため、アタックする際は小型2-3体でまとめてするのが理想的です。

【3コスゾロも有効】

3コスゾロをアタックで取りに来てくれた場合、実質ライフ1枚増えたのと同価値になるため3コスゾロのプレイできる回数も重要となってきます。

JET銃が手札で腐る札になりがちなため3コスゾロに対してプレイするのが最適な場合があります。

【小型キャラの踏み返し】

相手の小型キャラの踏み返し優先度としてはマキノ≫1コスパワー3000キャラ>2コスパワー3000キャラ≫パワー2000キャラとなります。

マキノは盤面に残すとどんどんアドをとられてしまうため必ずとらないといけないカードであり、パワー3000のキャラも残ると相手のアタック回数が増えてしまうためなるべくとった方がいいです。

ただ、返しに5コスマルコの効果と踏み返しで盤面のキャラがいなくなってしまうと盤面を作るのに1ターンを使わないといけなくなりテンポロスに繋がってしまうためお互いの盤面を見て倒しにいくかの判断をする必要があります。

パワー2000のキャラについては盤面に残っていても影響力があまりないことから基本無視してしまって問題ありません。ただ、盤面のキャラの数がこちらの方が大幅に上回っていて踏み返されることによりキャラの数が負ける心配がない場合は倒しに行っても大丈夫です。

これらの倒しに行くべきかの判断については後で詳しく解説します。

【リーダーへのアタックを受けるかどうか】

リーダーへのアタックは基本受けてしまって問題ないです。

赤ゾロは終盤まで5000のアタックが飛んでくるのでどのタイミングで守ってもあまり変わらず、序盤にライフで受けた方がその分の手札で動きの幅が広がります。

ライフ2からはラディカルビームも構えることができるのでそこからは適度に相手のアタックを守っていきます。手札1枚で守れるアタックは守っていくことを意識したいです。

黄(カタクリ、マム、ヤマト)

それぞれのデッキで少しずつ動きが変わるため戦いかたも少しずつ変わってきますが、まずは対黄デッキで共通しているものについて書いていきます。

【早期決着を狙え】

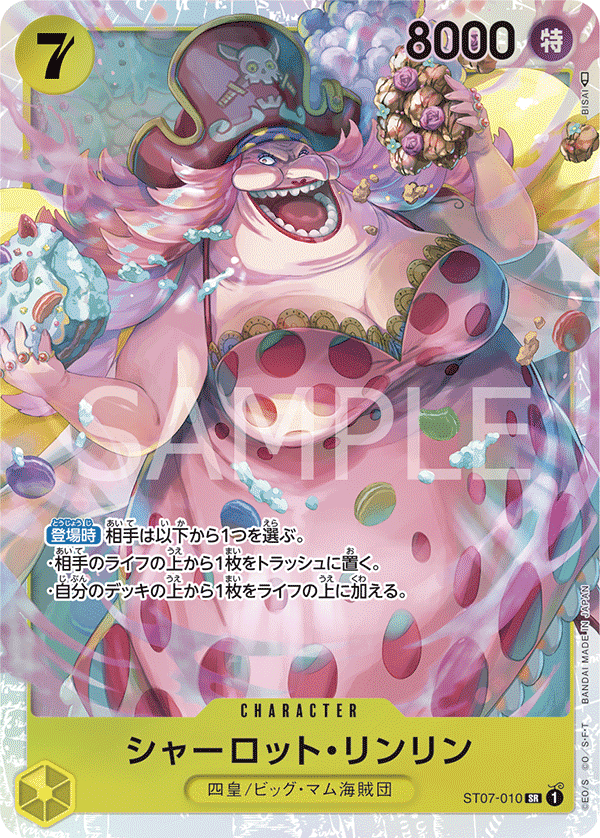

黄色は高コスト帯のカードが強く、7マムや10マムを連打されると序盤にこつこつ積み上げてきたライフや盤面の差をあっという間に覆されてしまいます。

そのため、マキノやマグラをパワーパンプ用のカードとして使うことで相手のカウンター値をどんどん削っていき、7マムの返しにはリーサルを狙えなくもないような状態まで攻めきることを目標にします。

【相手のアタック回数に注目】

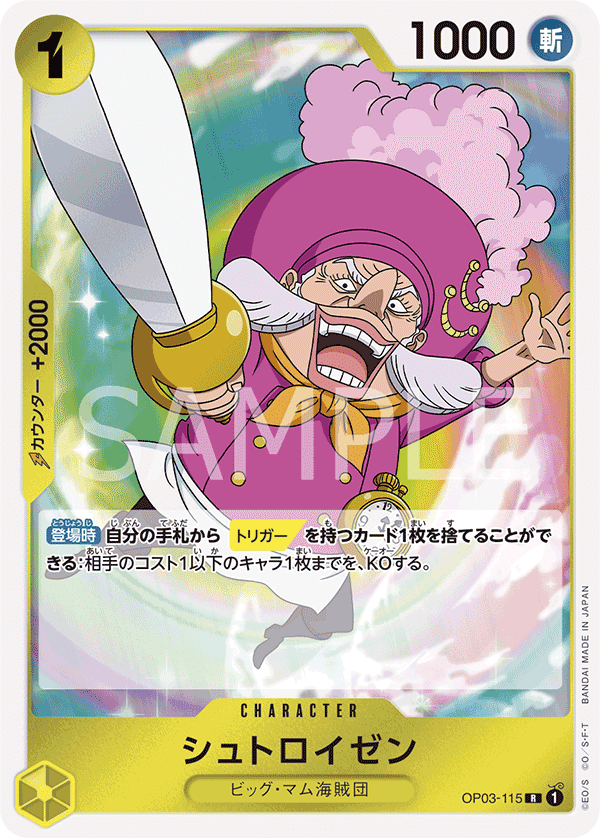

黄色はサーチカードのプリンを除いて、プレイするキャラの多くがパワー5000以上です。速攻や除去カードが4コスカタクリと斬切餅、雷霆、モンドール、シュトロイゼンしか存在せず、コストを考えると斬切餅くらいしか小型キャラを取るのには適さないため、基本的には盤面のキャラをアタックでとるしかありません。

マキノなどを使い、相手のアタック回数以上の数の処理する必要のあるキャラを並べることで、相手のパワー5000以上のラインのアタックを盤面のキャラに向けさせカウンターの節約をすることができます。

【7マムの効果選択について】

7マムの効果は、自分のライフをトラッシュする方を選ぶとゲームが前に倒れ、相手のライフを増やす方を選ぶとゲームが後ろに倒れます。

上で書きましたが、ゲームが伸びるほど赤ゾロ側が不利になると考えているため、基本的に自分のライフをトラッシュする方を選びます。ただし、ライフをトラッシュしたことにより次のターン以降相手のアタックを受けるのが厳しくなり、こちらからリーサルを決めに行くのも難しいような盤面やライフ数の場合はライフを増やす方を選び、9コス白ひげの着地から勝つプランを狙いに行きます。

【トリガーについて】

黄デッキはトリガー効果を持ったカードが多く採用されていて、トリガー効果を意識して戦っていく必要があります。

トリガー効果は大きく分けて次の4種類あります。

①キャラを盤面に出す(クラッカーやぺロスペローなど)

②手札をカウンター値に変換する(しらほしや威国、鳴鏑)

③盤面のキャラをKO(斬切餅や雷霆、おむすび)

④7マム効果(ソウル・ポーカス)

それぞれについて解説します。

①について、赤ゾロにおいて一番やっかいなのがこのトリガー効果です。序盤にこれらのカードがめくれると相手のアタック回数が増えてしまうため、盤面の押し付けができなくなってしまいます。キャラの登場にコストとして手札を1枚必要とするため、ライフをそのまま手札に加えたときと比べて手札の枚数に2枚も差がでます。その分相手の手札のカウンター値も少なくなっているため、早期決着を狙いに行きやすくなります。

②について、しらほしは相手目線カウンターのないカードをカウンターのあるカードに変えることができるため意味のあるカードになりますが、こちら目線では手札枚数に変化は起きていないためあまり気にする必要はありません。威国、鳴鏑は手札2枚でライフを守ったのと同価値であるため、細かい打点でアタックしていくこのデッキではあまり関係がありません、リーサルを狙いに行く際にこのカードのせいでアタック回数が足りなくなって負けたということがないようにアタック回数を1回分多めにするように心がけましょう。

③について、これらのトリガー効果でKOされて困るのは3コスゾロと5コスマルコのみで他の小型キャラはKOされる前提で考えているため手札1枚との交換なら全然問題ないです。5コスマルコは復活効果があるためあまり問題なく、3コスゾロがKOされてしまったときは相手の手札1枚との交換になり少しおいしくないですが今の黄色デッキにおけるそれらのカードの採用枚数的にも仕込みでない場合は運が悪かったで片づけて問題ないと思います。3コスゾロはKOされても最低限の働きはしているため負けに直結するポイントにはなりません。

④について、【7マムの効果選択について】で書いた思考と同じ思考で効果選択をします。トリガー効果で一番強いのでこのカードがめくれると少し厳しいですが、リーダーマムで仕込んでやっと働くカードという認識なのでこのカードがめくれる頃にはそのままリーサルまでもっていけるようにしたいです。

ここからはそれぞれのリーダーに対する立ち回りについて解説します。

・カタクリ

リーダーが1ドンで7000アタックできるのが非常に強力です。【相手のアタック回数に注目】で書いたように相手に盤面へのアタックを要求することでリーダーのアタックを盤面のキャラで受けることができればその分大幅にカウンターを節約でき、リーダー効果を無効化したことにもなるので、アタック回数を意識した立ち回りをすることが重要になります。

・マム

トリガーを仕込めることにより他の黄デッキより安定感があるのが売りですが、対戦するときには相手のトリガーの上振れを考慮しながら戦うので仕込まれていようがあまり関係ありません。【トリガーについて】で書いた各トリガーについて意識しながら、対黄デッキ共通の戦い方をすれば他の2デッキよりは戦いやすい対面だと思います。

・ヤマト

黄デッキで一番戦いにくい対面かもしれません。

後半ライフが2以下になってからリーダーのパワーが6000になってしまうため細かい打点での複数回アタックができなくなります。特徴の縛りにより10マムが使えないためゲームが後ろに倒れてもそこまで差をつけられることがないため、早期決着を狙わずに9コス白ひげの着地から勝つプランを狙います。

赤白ひげ

【序盤からこまめにアタック】

対白ひげではライフが0になるまでのアタックは意味がないと考えている方もいるかもしれません。

ここで赤ゾロ側が後攻をとり、後攻2ターン目に3コスゾロをプレイしてそこから毎ターンリーダーと3コスゾロで6000アタックをしていったときのライフの変動を見てみましょう。

先1 ライフ6→5

後1 適当なサーチカードをプレイ、ライフ変動なし

先2 ライフ5→4

後2 3コスゾロプレイ、6000アタック2回 ライフ4→2

先3 ライフ2→1

このように白ひげ側がリーダーへのアタックをすべて受けた場合、白ひげ側がまともなアタッカーを展開し始める先行3ターン目終了時にはライフが残り1枚となり、リーサルを狙われる可能性を考慮して相手のアタックを守るためにドンを残さないといけなくなります。

このような背景があり、かつ禁止制定後の白ひげには9コス白ひげが採用されていることが多く、ライフを残した状態での着地を狙うので序盤のアタックに対してもカウンターを切って守ってくれるため、序盤からこまめにアタックしていくことで相手のカウンターを少しずつですが削っていくことができます。

【後攻2ターン目3コスゾロから】

上であげたように後攻2ターン目から3コスゾロをプレイできると6000アタックを序盤から複数回できるようになり、相手の手札のカウンター値を減らしていくことができるためこの動きを狙っていきます。

白ひげ側の先行3ターン目はリーダーアタック+4or5ドンでキャラ展開が理想の動きになり、型によっては5コスルフィが飛んでくるため、それ込みで手札のカウンターで3コスゾロを守れそうな場合はカウンターを積極的に切って守っていきます。

また、同じような理由でマキノを使い1コスキャラで6000アタックを仕掛けていくのも有効ですが、白ひげ側が序盤にサーチカードをプレイしているとそれにマキノが踏み返されて終わってしまうため、サーチカードをプレイできていなくてこちらの手札に3コスゾロがいないときはありえる択になるので覚えておくといいと思います。

【9コス白ひげの返しはキャラの展開】

白ひげ側は9コス白ひげをプレイすることで実質的にターンを得ることができるため、9ドン溜まってからはライフを残した状態での9コス白ひげの着地を狙ってきます。パワー8000のリーダーに対してキャラにドンをたくさん付与してアタックしていくのはあまり得策ではないため、次のターン以降リーダーに対してアタックできるキャラの展開にドンを使うようにします。ここで展開するキャラとしては9コス白ひげが一番強く、次点でマルコとなります。

9コス白ひげを連打されても9コス白ひげ2体+リーダー+αのアタックは相手のそれまでのアタック回数的にライフがある程度残っているはずなので、ラディカルビームが複数枚あれば手札のカウンターと合わせて守りきれると思います。

9コス白ひげをプレイされている間は我慢してキャラの展開につとめ、リーダーのパワーが6000に戻ってからリーサルを狙いにいきましょう。

赤エース

【ゲーム全体のプランについて】

赤エースのデッキに入っている特徴的なカードの炎帝や7コスエースが赤ゾロに対して有効となる場面が少ないため、基本は5コスマルコの着地をお互いに狙い、ライフレースで勝負するゲームになると思います。

ラディカルビームに加え毛皮強化(ガードポイント)も採用されていることが多くカウンターイベントカードの採用枚数がこちらより多いこと、4コスマルコが採用されていることが多いことから守りに関しては赤ゾロより堅いですが、どれも高いパワーでのアタックに対して有効なカードであるため、細かい打点でアタックしていくことを意識していきたいです。

相手のハンドを減らし切ってからリーサルを狙っていけるようにゲームを組み立てていきたいです。

【5コスマルコにアタック集中もアリ】

赤エースはデッキ構築上イベントカードが多めになり、キャラのカードも含めカウンターなしのカードが多いため、盤面のキャラを守るためのカウンター値が少ないという特徴があります。

中盤に相手がライフを守るために手札をたくさん使ってくれた場合は5コスマルコにアタックを向けるようにすることでリソースを一気に削ることができます。

【火拳について】

赤ゾロに対して打つ火拳はアタック回数を大きく減らすことができるため強いと思われがちですが、火拳でKOできるカードのうち3コスゾロ以外はもともとキャラの踏み返しなどでKOされる前提で出しているカードであり、登場時に役割を終えているためあまり問題ないです。

手札1枚とキャラ1枚の交換になるため、赤ゾロ側からしたらお得すぎる交換になってしまいます。3コスゾロを巻き込んでようやく場面によっては使うことを検討してもいいレベルだと考えています。

逆に赤ゾロ側が打つ火拳は4コスマルコ+バギーまたはゴードンと合わせて4コスマルコや7コスエースをKOできるため終盤リーサルを組みに行く際はもちろん、中盤にも有効であると考えています。特にゴードンとの組み合わせは非常に強力なのでゴードンを大事に抱えておく必要があります。

【小型キャラについて】

赤エース側の小型キャラの役割はこちらのパワー3000ラインのキャラを踏み返す、またはマキノと合わせてリーダーにアタックするのどちらかの使い方が主で赤ゾロの小型キャラとは異なりドンを付与してアタックしてくることはあまりありません。

そのため小型キャラの除去優先度があまり高くなく、踏み返しにいくことで赤ゾロ側の小型キャラがレストになることで、返しのターンに5コスマルコの登場時効果込みで一気に面の数が減らされてしまうような場合はあえて踏み返しにいかないという選択肢をとることも重要です。

黒ルッチ

【ライフレースでの勝負】

黒ルッチは盤面を取るのをサーチカードなど小型キャラでの踏み返しと5コスカクの効果によるKOのみと最低限におさえ、リーダーと盤面のキャラのアタックはすべてリーダーに向けることでライフレースでの勝負を仕掛けてきます。

黒ルッチは6000ラインのキャラが主軸ですが、盤面のキャラを除去しながら展開してくるため、6000ラインのキャラを無視して殴り合いをすると黒ルッチ側のプレイする5コスカクの枚数によっては先に赤ゾロ側が守り切れなくなってしまいます。かといって6000ラインのキャラに対してアタックを向けてしまうとライフレースで不利になってしまうため、ゴードンか場合によってはJET銃を使って効率よく盤面のキャラを取っていきましょう。

また、黒ルッチは小回りの利く速攻や除去が採用されていないことが多く、一番プレイされることが多いカードが5コスカクだと思うのでアタック回数を意識した盤面づくりをすることで5000以上のパワーのアタックを盤面のキャラに向けさせるのもライフレースにおいて重要です。

【リーサルに注意】

黒ルッチはリーダー効果によるリーサル性能が強みとなっています。

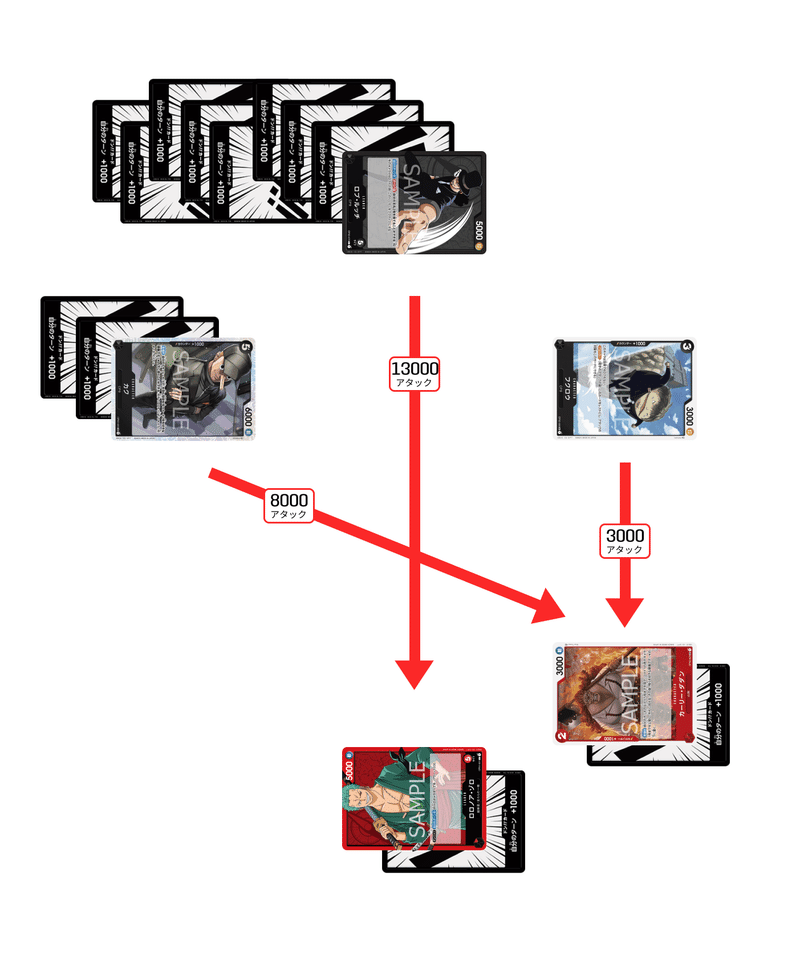

ここでいきなりですが次の図を見てください。

この盤面の場合は多少ドンの割り振りを変えても相手が適切な受け方をした場合のカウンター要求値の最大は16000となります。

このドンの割り振りの考え方はルッチ側のテクニックになるので難しい方は分からなくても大丈夫です。

興味ある方は色々なパターンを考えてみてください。

上の図では合計13000分のカウンター値しか要求されていないのに対し、下の図ではパワーの低いキャラをレスト状態にしてしまったために、そこにアタックを集めることでリーダーとのパワー差の分余計にカウンター値を要求されてしまい、守るために16000分のカウンター値が必要となってしまいました。

黒ルッチ対面ではこのように低パワーのキャラへのアタックを絡めたリーダー効果を用いたリーサルを組まれることがあります。

ライフが少なくなってきてからはそのようなリーサルに気を付けながら、低パワーのキャラでアタックするかを考える必要があります。

【ブロッカーについて】

黒のカードにはフクロウとボルサリーノという効果でKOされないという効果を持った2種類のカードが存在します。

赤のカードには自分のターンでこれらをどうにかできるものがないため、手札に加わらないライフのようなものになります。

赤ゾロのコンセプトとも被りますが、大きい打点をブロックされてしまうとその分カウンター値の節約に繋がってしまうため、ブロッカーがいる場合も細かい打点での複数回アタックを意識し続けるようにしましょう。

6000以下のアタックに対してブロックしてそのままKOされた場合はそのカードをプレイするのに手札を1枚使っているのでカードのプレイにドンを使っている分相手が損をしていることになります。

パワー7000ラインのアタックに対してボルサリーノでブロック+2000カウンターで守る、パワー5000ラインのアタックに対してボルサリーノで上からブロックなどは相手のカウンター値の節約に繋がってしまっているためボルサリーノに関してはレストになったタイミングでゴードンを使って積極的にとりにいきたいです。

4.盤面づくりとアタックについて

ここではマキノを用いた相手のアタック回数を意識した盤面づくりとマキノやマグラのパワーパンプや3コスゾロの速攻の使うタイミングについて具体例を挙げながら解説していきます。

アタック回数を意識した盤面づくり

たびたびこの記事でもとりあげてきましたが、マキノを用いることで相手のパワー5000以上のアタックを盤面のキャラに向けさせたり、キャラの処理漏れを起こさせたりすることができます。

具体例を挙げて考えてみます。

上の図のように、マキノを使うことで相手のアタック回数よりこちらの盤面のキャラの方が多い状況を作り、盤面のパワー3000のキャラを次のターンまで生き残らせることができます。

各対面の立ち回りのところに小型キャラを効果でとってくる気を付けるべきカードを記載しました。それらのカードに気を付けたうえで相手のアタック回数と自分の盤面のキャラの数を数え、上の図のようなマキノが有効に働くタイミングを意識したプレイを心がけてみてください。

打点やアタック回数を増やすカードをプレイするタイミング

【マキノとマグラについて】

マキノとマグラはキャラをパンプすることでそのターンに相手に要求するカウンター値を増やすという役割のほかに、マキノは上で取り上げたような盤面づくりをする役割が、マグラは後続のアタッカーの確保という役割があります。後者の役割については他で説明もしたので前者の役割について有効な場面を解説します。

相手に要求するカウンター値を増やすのが有効な場面は相手の手札が少なく盤面のキャラを守りたそうにしている時です。相手の手札が少ない時は盤面のキャラを守るためのカウンター値が少なく、キャラをパンプしてのアタックは相手目線飛んでくるかどうか分からないものなので、そのようなアタックをすることで相手に切りたくなかったカウンターを切らせたり、守るつもりだったキャラをKOできたりします。

よくある場面としては相手がライフを守るためにカウンターを多く使ってくれたタイミングで5コスマルコにアタックを集中させる場面などです。相手目線5コスマルコは残したいキャラなのでカウンターを切ったり復活効果を使って守ってきますが、キャラをパンプしてアタック回数を1回増やすことでラディカルビームなどの温存しておきたいカウンターイベントカードを復活効果のコストとして使わせることができたり、手札次第ではそのままKOすることができる可能性があります。

これらの役割を意識してマキノとマグラを使ってみてください。

【3コスゾロについて】

3コスゾロについてはカウンターなしのカードであることもあり、基本的にプレイできるタイミングでプレイしていいカードではありますが、マキノと同様に相手のアタック回数を意識してプレイするとより強力に使えます。

パワーが5000とリーダーと同値であり、手札のカウンターを使って守っても問題ないため、相手のアタック回数が少ないときはカウンターで守られてしまうことを考慮して相手が大きめのパワーでアタックしてきてくれたり、3コスゾロが残った方が有効な場面ではカウンターを使って守り切ることができたりします。

逆に相手のアタック回数が十分に多く、自分のライフに余裕がある場合は3コスゾロが手札1枚と引き換えに相手のアタックを1回守るだけになるため、3コスゾロをプレイする分のドンでサーチカードをプレイして後続の準備+余ったドンはキャラに付けてアタックで十分な場合があります。

5.現在のデッキリストについて

環境考察とデッキリスト

禁止カード制定からしばらく時間が経ち、優れたデッキリストが多く公開され環境が整ってきたように感じます。

現在、赤ゾロ,赤白ひげ,赤エースといった赤系統のデッキが環境の多くを占めており、これは優秀なカウンターイベントカード8枚体制と場持ちの良い4,5コスマルコによる守りの硬さと盤面維持能力の高さから、他の色より一段階デッキパワーが上回っていることが原因だと考えられます。

当初このnoteで紹介していたデッキリストは赤と同じくらい他の色の対面も重視したものであり、赤ミラーが圧倒的に多いと考えられる現環境ではそこを重視した構築に変えていく必要があると思います。

前置きが長くなりましたが私が現在使用している赤ゾロのデッキリストがこちらになります。

赤対面、特にリーダー白ひげと9コス白ひげを考えた際にパワー6000ラインを出せるキャラ(5コスマルコ)の価値が高く、またキャラ白ひげのアタックを受けれる4コスマルコの価値が高いと判断したためそれらを1試合で何枚も使えるように、イベントカードの白ひげ海賊団も採用し白ひげ海賊団に寄せた構築となっています。

その他赤リーダーとの比較

リーダーゾロが他の赤リーダーより優れている点としては次の3つが考えられます。

【4コスマルコの否定】

現在の赤系統のデッキには必ずと言っていいほど採用されている4コスマルコですが、このカードで高いパワーラインのアタックを受けたときは大きくカウンター値の節約に繋がります。しかし同値のアタックを向けられた際にはカウンター1000要求に対して手札1枚の交換となってしまうためカウンター値の節約には繋がらず、むしろ手札を切ることを要求されてしまいます。そのため4コスマルコに対しては5000ラインでのアタックが有効となります。

赤ゾロデッキは小型キャラで5000ラインのアタックをするのが容易であるため、4コスマルコに複数回アタックをすることでリソースを減らしていく動きが可能になります。

赤白ひげに対して特にこの点が強いです。4コスマルコのパワーがリーダーより低いのでブロックすると本来リーダーに届いていない5000ラインのアタックの的ができてしまい、守るために手札を多く消費してしまうため、高いパワーのアタックに対して安易にブロックができなくなります。

【耐久性の高さ】

1章で挙げたものと被るところもありますが、赤ゾロは5コスマルコを除いて盤面のキャラを大事に守っていく必要がないため、序盤に盤面に出したキャラを守るためにカウンターを使わないで済みます。そのため、ライフも2枚になるまでは積極的に受けていくことで手札を抱えながら4コスマルコの効果発動条件を満たすことができます。

4コスマルコが着地してからは大きめのアタックをブロックしてカウンター値を節約していくことができるため攻防戦において優位に立つことができます。

他の赤のリーダーは大型キャラを1体ずつ出していく形になり、アタック回数を確保するためにキャラをある程度守る必要が出てくるためカウンターを序盤から使う必要があります。手札の多さは4コスマルコや9コス白ひげの出しやすさにも直結するためこの2枚と相性がいいリーダーであると考えています。

【小回りの利きやすさ】

こちらも1章で挙げたものと被るところがありますが、赤ゾロは細かい打点で複数回アタックすることができるため、大型で主に戦っていく他のリーダーより小回りの利いた立ち回りをすることができます。

特に現環境は攻防戦が優秀なカウンターイベントカードvs大型キャラといった構図になっているため、カウンターイベントカードの価値を下げることができる細かい打点での複数回アタックは現環境でも多くの対面において強いと考えています。

採用カードについて

【ティーチについて】

対白ひげに対して強いと注目され採用が多く見られるカードです。

実際赤白ひげ対面で役割があまりない小型キャラを手札1枚に変換しつつパワー8000ラインのアタックができる点は非常に強力です。

赤白ひげ側はこれを受けて、ゴードン+5コスマルコでのKOやパワーマイナスを絡めてのアタックなどで対策してきています。パワーマイナスされたティーチを守るとカウンターを大きく使わされてしまうため前述した赤ゾロの強みを踏まえるとKOされるしかなく、良くて1回しか動くことができないと考えたため今はあまり私としては評価が高くないです。

【9コス白ひげについて】

前述のようにティーチを不採用としたため、赤白ひげに対して別のアプローチで戦っていく必要が出てきました。

そこで赤白ひげと同じゲームスピードで戦うために9コス白ひげを採用しました。9コス白ひげの投げ合いになった際に赤ゾロ側がリーダーで相手のリーダーにアタックできないといった欠点はありますが、ゲームが延びた際にアタッカー不足やパワー不足で勝ちきれなくなってしまうといった点を克服することができます。

赤以外の対面に対してもティーチより9コス白ひげの方が使うことが多いため対応力が上がっています。

【火拳について】

赤ミラーを考えたときに強いと考えているのが火拳です。パワーマイナスのカードと組み合わせることで4コスマルコを2体同時にKOすることができるためリーサルを狙いに行く際に非常に強力です。

対赤デッキでは終盤4コスマルコ2体で蓋をされることが多く、リーサルを狙う際に何かしらの方法で4コスマルコをKOしないと倒し切ることが難しいです。

4コスマルコをKOする方法として考えられるのが、パワーマイナスのカード+火拳または9コス白ひげのアタック時効果です。今回はこの中で9コス白ひげを採用したため火拳は採用しませんでしたが、ティーチ軸にして9コス白ひげを採用しない場合は採用を積極的に検討した方がいいカードだと考えています。

環境が大きく変わり、急遽書いたためざっくりとした内容にはなりましたが分からないことなどあればお気軽にお聞きください。

改めてこのnoteをご覧いただきありがとうございました。

6.最後に

これにて記事の方は終わりとなります。

ご覧いただきありがとうございました。

できるだけ分かりやすいように、文字だけでは想像しにくい部分は図解を入れさせていただきましたが、質問などあればお気軽にDMまでお願いします。

希望があったり書きたいことを思い付いたら記事の追記もしていこうと思っています。

追記があった場合はTwitterの方でお知らせしますのでチェックしていただけると助かります。

感想などもお待ちしております。

Twitterでこのnoteを宣伝していただけたら泣いて喜びます。

ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。

またnoteを書く機会があればよろしくお願いします。

参考になりましたらよければ投げ銭していただけると励みになります。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?