野川の流量は、年間で、どう変わるのか?

誰かから、「春先は植物が成長し出し、水を沢山必要とするので、川の水が少ない」と云うことを聞いたように思っていいる。年間を通じて野川の水を見ていると、年によって変化があるが、平均的にはどのような変化をするのであろうか? 興味が湧く。

私が委員をする野川流域連絡会では、2006年(平成18年)10月から都民委員たちが分担して3ヶ月に1度、野川流域全体で野川の流量を測定することを始めました。プロではない市民が主体で測定をすることで、流量を体感し、「納得できる」流量を模索する試みです。

私は、三鷹地区の3ヶ所の測定を担当しました。調査方法は、主に浮子を流して流速を測り、水路の幅と深さより計算する浮子法で測定した。初めて野川に長靴を履いて、入って、どこで測定をするのがいいのか?考えてみました。私は担当する三鷹地区では、野川に流れと直角な方向に、たこ糸を2本2mの間隔で張り、割り箸を短く切った浮子を上流側から流して、2本のたこ糸の間を浮子が流れていく時間を測定して、流速を計算することにしました。後は川幅と水深を測ると計算で、流量が求められます。川幅がは4mほどと比較的狭い2ヶ所(富士見大橋と大沢橋)では流れを3分割して3ヶ所の流速と水深等を測りました、比較的広い8mほどの1ヶ所(飛橋)では川幅を5分割して、5ヶ所で流速と水深をはかりました。最初のころは東京都の建設局河川部計画課の職員とチームを組んで、測定をしました。そのうち一人でもできるようになりました。

野川流域連絡会委員が分担し、野川全体では測定点は28ヶ所となりました。8年間データーを積み重ねました。これらのデータは、「野川の河川整備計画」の策定時に参考にされました。

それとは別に、より詳しく月別の流量変化を見るために、2010年(平成22年)から一人で毎月三鷹地区の野川の流量と湧水量を測定することにしました。冬の測定は寒むくて大変でしたが何とか7年間続けました。

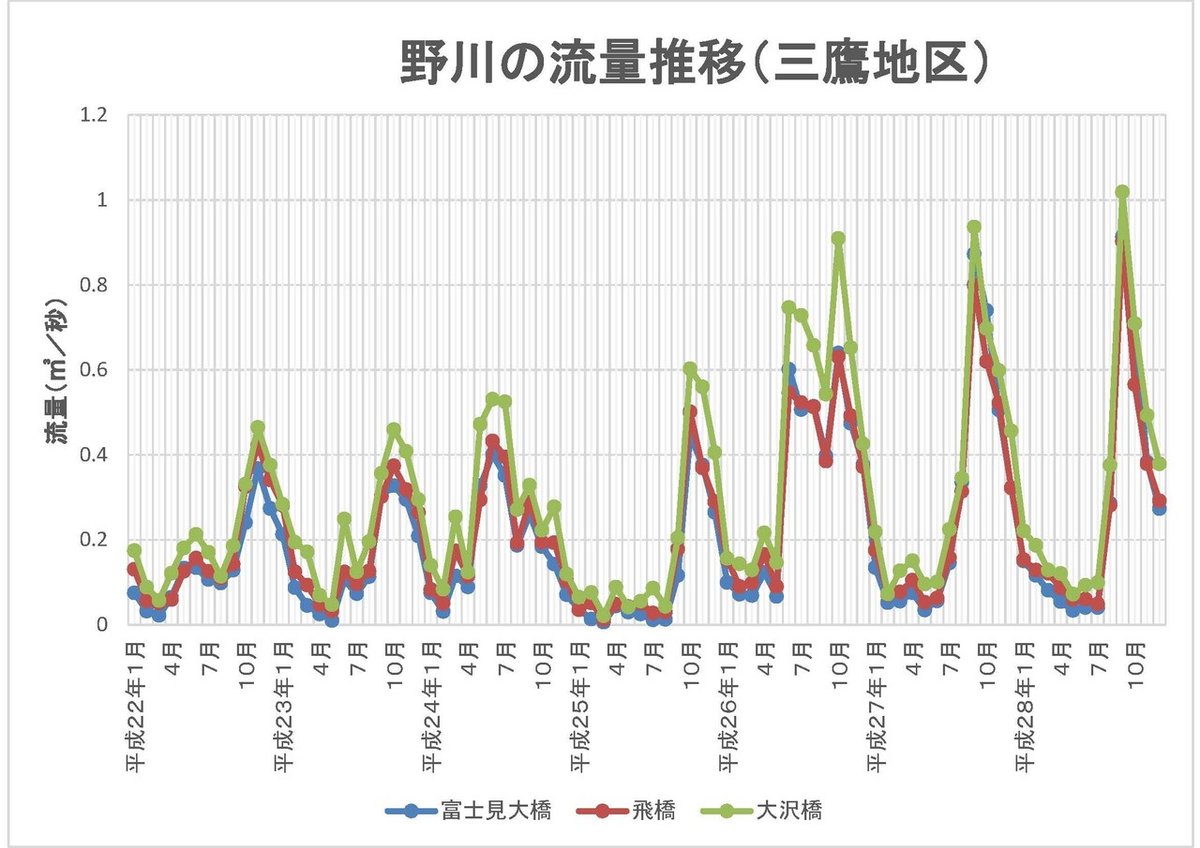

野川の流量の調査地点は、上流側から ①富士見大橋下流,、②飛橋上流、③大沢橋下流 の3ヶ所、毎月1回、七年間(2010年~2016年)調査しました。調査方法は、浮子を流して流速を測り、水路の幅と深さより計算する浮子法で測定しました。一人でも測定できるように工夫をしました。長靴を履き、川に入って行っていました。冬の寒いときは大変でした。

野川の水は、年間では夏から秋は多くなり、冬の間は少ないように見える また、年によっては水涸れが起こる。

このままでは、わかりにくいので測定点毎に年ごとの変化を整理しました。年によって変化をします。

結論は、次のグラフです。流量は、年によって変化しますので、月ごとに7年間の測定値を平均して整理したものです。途中で湧き水が加わる下流側の大沢橋の流量は一番多く、飛橋と大沢橋では、ほぼ同じ流量です。10月ごろが一番多く、2月~5月が少ない。6月~8月ごろに少し増えています。そうだったのかという納得のグラフです。

平凡な結果ですが、自分で確認することで、このような変化をしているのかと納得できました。

また、流量が増加しているとか減少しているとかの長期的な経年変化を調べるには、当然のことながら、年平均の流量の比較が必要です。7年間だけでは短すぎます。

でも、7年間の野川の年平均流量の推移は、測定した7年間では、後半が増加しているとの結果でした。この後どう推移しているのか大きな関心を持っています。又野川に注ぐ湧水量の測定については、次の機会に書きます。

詳しくは、野川の湧水量・流量を参考にして下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?