A4サイズで上製本する時の表紙貼り ※注…滲まないものに限ります

少し前になりますが、旧知の方から絵本のサンプルを作って欲しいとお願いされ、安受けあいしてしまいまして…。

しかも5冊。

A5くらいまでの小さいものなら何度か作っていて、それこそ在りものの材料で割と簡単にできてしまうのです。

しかし、A4の、しかも『横型』となると話は違いました。

『縦型』の本ならA3よりちょっと大きい紙があれば事足りて、材料となるものも多く売っているのですが、A4の『横型』の上製本で表紙に必要な紙は、A3サイズよりかなり大きい面積が必要で、台紙となるボール紙も『横長』でそれ相応のサイズのものが必要で、それに見合う丁度良い大きさのものが売っていないので、やたら大きいものを用意して多くの”余分”が出てしまう、ということが分かったのです…。

できるだけ無駄を少なくするにはどれを買えばいいか、とか

買って持って帰るのも大変で、一気にハードルが高くなる作業でした。

表紙の絵は無しだったので、その点はラクでしたが引き受けた以上、

「やっぱりできません」とはいえず…

「ZINEはどうですか?近頃、流行ってますし、色々ありますよ?」

と、何度も何度も喉元までこのセリフが出てくるのですが、

それを抑えて、え~い!とやり始めました。

その中で、大きいサイズの場合「表紙貼りをする時は、ボンドの水を多めにゆるく溶く」、「水張り」の経験がある人ならその要領で貼る、というのがいい、ということに気づきました。

※でも、水を多く使うので、残念ながら、水彩で表紙の絵を描いてある場合、これは不可です。

まず、本文のサイズから表紙の台紙の寸法を決め、ボール紙を切り出します。

硬くて大変ですが、根気よく気長にカッターで何度も往復して切ります。

それを表紙用の紙の上にセットして、必要なサイズの表紙用紙を切り取ります(下の図ピンクの線)。

それで…

問題の、表紙貼り、ですよ。

「ボンドの水は多すぎないように」というのが通例かと思います。いつも我流で、正しくは分かりません。(一番いいのは業者にお願いすること!)

小さい面積の表紙なら、「ボンドの水少な目」でいいのです。

手帳や豆本、文庫本サイズならサッサッと、ボンドを塗り終えられますから。

ところが、刷毛がボンドの粘りで紙にへばりつくように動きが悪い上に面積が大きくなると、素早く塗れず、このようなことになります。

これは、絵が描いてなかったからいいようなものの、絵を描いた作品を表紙にしようとしていたら…、考えただけで恐ろしや、です。

それで、もう水張りのようにするしかない、となったわけです。

というわけで紙全体を水で湿らせてから、水で溶いたボンドを刷毛で塗りました。

この後、鉛筆の線を目安にボール紙をセットして紙を貼ります。

とにかく、素早くやらねばならないので最中の写真はありません。

表紙ができたら、作っておいた本文をセットします。

で。

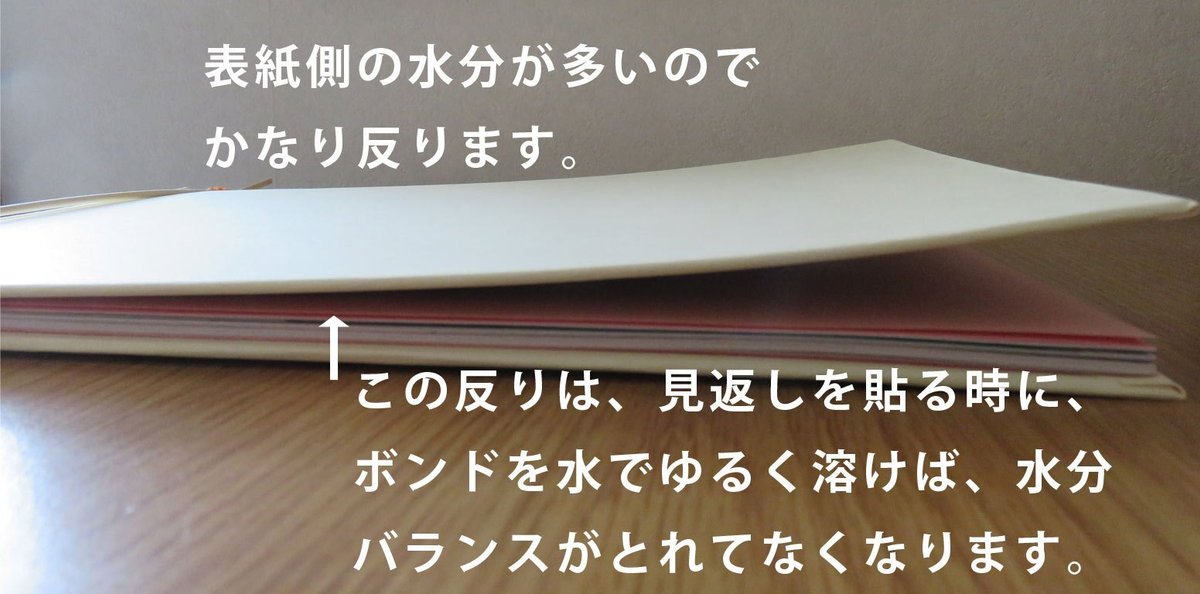

水を多く含んだ表紙の紙が乾く途中で縮むので、このようにボール紙が反らされます。

これは、ボール紙の上下で水分バランスが合ってないだけのことですから、バランスを整えてあげれば、平らになります。

で。

本文についている花布を表紙に貼りつけ、

次に見返しを表紙に貼り付けます。

ちなみに、ボンドは乳液くらいのゆるさです。

この後、表紙を本文の側に倒して、優しく抑えてすりすりします。

上製本ならではの『みぞ』付けのためヒゴを当てて、重たい本(でなくても何か重たい物)で1日半~2日くらいサンドして放置します。

できあがり。

武井武雄さんのように画家でありながら刊本作品といわれるものの自家製本をする方が、表紙に布を使うことが多いのは、きっと、この紙の「ヨレヨレ」が嫌だったんじゃないかなあ~と…、

勝手な想像をめぐらせました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?