佐々木朗希の「飛躍」を振り返る

飛躍――大きく発展して活躍すること。順序や段階を踏まずに、急にとびはなれたところに移ること。

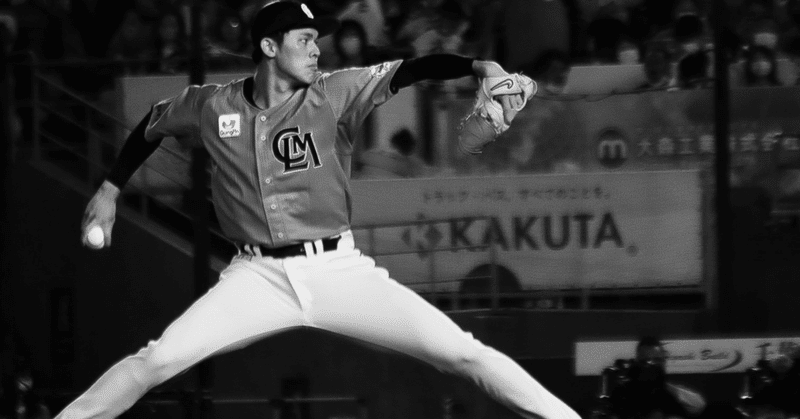

11月3日は佐々木朗希の誕生日。(21歳、おめでとうございます)2023年は22歳を迎えるシーズンとなり、少し早いが「脂の乗ってくる頃」と表現してもいいかもしれない。

期待と不安とが入り混じるオフ。昨年、同様のタイトルで一年を振り返った記事を踏襲し、今年もシーズンを総括する。せっかくだから、今年はその自前記事の引用も含めて振り返ってみよう。(よろしければこちらからどうぞ。手前味噌ですが、結構いいことを書いています)

さて、昨年は「出現」、今年は「飛躍」。冒頭で引用したように、飛躍の主な意味は「大いに活躍する」ことだが、「論理の飛躍」などと用いるように、段階をすっ飛ばしてしまうという意味もある。その両視点から、今年の佐々木朗希を語りたい。

降って湧いた完全試合

今シーズンの佐々木朗希を語るために外せないのはやはりパーフェクトゲーム。4月10日のオリックス戦だった。試合中にも、この試合後にもあらゆる記録を乱立し、Wikipediaの記録欄はプロ3年目にしてスクロール必須。ここまでくるとどの記録がどれだけすごいのか分からなくなるが、悩ましい中からそれでも選ぶなら13者連続奪三振と52者連続アウトだろうか。どちらも史上初、世界記録。日本プロ野球において連続奪三振の次ぐ記録が64年前の9者連続奪三振であることが、より佐々木朗希の凄まじさの輪郭をはっきりとさせる。連続アウトに至っては、調べられる範囲には記録がなかった。17回無安打に次ぐ記録としては1リーグ時代の1948年に大陽ロビンス・真田重蔵の16回無安打が確認できるが、このときは走者があったという。

こうなるともう、すごさが分かるようでやっぱり分からなくなってくる。焦点を絞ろう。

数々の記録の中で、最も“彼らしい”と感じるのが初完投試合が完全試合というもの。もちろん史上初のこと。関連する記録では、通算14試合目での完全試合も史上最速。達成年齢(20歳5か月)も史上最年少。

ファンの想像の範囲を軽々と超えてくるので困る。完投、完封、ノーヒットノーラン……と当然段階を踏むものだと思っていたのに。投球制限のある中でも長い回を投げるために創意工夫して歩みを進める姿を見守るつもりだったのに。それが、いきなり完全試合ときた。新監督の吉井理人(当時はPC/ピッチングコーディネーター)もブログで驚嘆を示している。

佐々木の実力は分かっていたので、いずれものすごいことをすると思っていたが、3年目の春に完全試合を達成するとは思いませんでした。

彼の、成長のスピードには驚かされます。

今後の活躍が、めっちゃ楽しみです。

速いのは最高球速ばかりではないのだ。しかしこの速さこそが佐々木朗希の不足部分をも表し、それでいて且つ伸び代であると考える。“最高点”の完全試合を踏まえ、“総合点”のシーズン成績を考察したい。

物足りなかったシーズン成績

敢えて「物足りない」と見出しにした。ここについての言及は最後にするとして、まずは前半10登板の成績から見てみよう。スポーツナビで閲覧可能な、比較的認知度の高い指標を抽出した。

10先発 5勝1敗 防御率 1.77

投球回 66 奪三振率 13.64 K/BB 11.11

17イニングの完全投球を含むため、流石に見栄えがいい。連続アウトが途絶えた4月24日の試合と6月3日の交流戦・対巨人の試合以外は、勝利投手になるべき投球をしていた。もっと勝ち星が増えてもよかった。

続けて、後半10登板の成績を見てみよう。

10先発 4勝3敗 防御率 2.28

投球回 63.1 奪三振率 10.41 K/BB 5.21

後半は(あくまで当人比だが)苦しい内容が続き、数値は軒並み低下。その中で積み重ねた4勝は運も良かった。また、状態の落ちる中で試合を作る投球ができたこと、完投負けを経験したことは価値ある経験となったはずだ。

そして、シーズンを通した成績がこの通り。

20先発 9勝4敗 防御率 2.02

投球回 129.1 奪三振率 12.04 K/BB 7.52

規定投球回には達せず、(打線の力も影響するものの)二桁勝利にも届かなかった。防御率は、あと4つのアウトで1点台だった。完全試合のインパクトの前に霞んでしまうシーズン成績。けれども、これは本当に「物足りなかった」のだろうか。ファンの見方も完全試合同様に「飛躍」しているのではないだろうか。

順当な成長と異質な記録

そこで、冒頭に掲載した昨年のnote記事を引っ張り出した。完全試合前の、地に足のついた2022年シーズンへの期待が、そこにはあった。

来季は規定投球回の到達よりも、この平均投球回6.00のラインを越えていってほしい。100球前後の制限には身体の成長度合いも関わっているのだろうが、よりタフな登板が見られることを期待している。これは、エースに必要な素養だ。

手前味噌で申し訳ないが、ジャストサイズの目標設定だったと思う。昨年11登板での平均投球回は5.76回、今年20登板での平均投球回は6.47回と大幅に良化。100球の制限は変わらず継続されている中、タフで効率的な投球を見せてくれた。

平均投球回が増えれば、もちろん総投球回も増える。昨年は非公式戦・二軍戦も含めたイニング数が100.1回、今年のイニング数は28.9%増の129.1回。その129.1回の、約10%増が143回。同様のペースでイニング数を増やすことが出来るならば、来年こそが満を持して規定投球回を目指す年になる。ならば、2022年は充分に「物足りる」成績で修了できたのではないだろうか。

むしろ、この順当な成長に、異質にも加わる記録が完全試合だ。9回105球。無安打無四死球の19奪三振。文句のつけようのない内容に、異常事態が内在している。

ここで、完全試合のあの日の投球割合を見てみよう。

そのほとんどがストレートとフォークのツーピッチ。およそ先発投手のものとは思えない投球割合。サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有が「世界一の抑えが9回投げているよう」と評したのが、実に的確だった。どこかの奇跡体験じゃあないが、アンビリーバボーなのだ。ただの28年ぶりの記録というには、異質が過ぎる。

まさにここにこそ、佐々木朗希という投手の魅力が詰まっている。順序や段階を踏まずに、完全試合に「飛躍」してしまったという常識では測れないところに魅了されるのだが、魅了されるが故に、この乖離についての考察へも欲求が湧き上がる。

チームと共に戦い抜くために

“最高点”の完全試合と“総合点”のシーズン成績の差をどう埋めるか。華々しい完全試合および前半戦から翻って、チームの勢いも萎み勝ち星も伸び悩んだ後半戦。その投球の質の低下について話したい。

K-BB%という指標を用いてグラフ化してみることにした。K/BBと同様に奪三振と与四球から投手を評価するこの指標は、【(奪三振-与四球)÷対戦打者】の式で算出される。奪三振と与四球の差を用いるK-BB%は、奪三振と与四球の比であるK/BBの「分母の与四球数が少ない場合に数値の変動が著しい」という欠点を克服している。そのため、より繊細に投球内容の変化を示す。

シーズンを5登板ごとに四半期で分け、K%【奪三振÷対戦打者】とBB%【与四球÷対戦打者】を面で、K-BB%を折れ線で可視化した。

右肩下がりのち停滞のち、再び右肩下がり。特にシーズン終盤には四球割合が多くなってしまい、数字は落ち込んだ。奪三振にも四球にも生命線となる制球に関しては、終盤では調子のよい時でも開幕直後の精度には遠く及ばなかった。これには本人も歯がゆい思いがあったのではないだろうか。

球速の推移についてもグラフ化したものがある。平均球速と、最高球速-最低球速の球速帯を示した。

シーズンが進むに連れて平均球速が低下し、それに伴い最高球速と最低球速の幅である球速帯も低下している。後半戦では球速表示の低く出やすい球場だけでなく、本拠地のZOZOマリンスタジアムでも、前半戦のような馬力は発揮できなかった。

二つのデータを見せたところで、整理しよう。「シーズン終盤でのK%の低下、BB%の増加」が数値として見えた。それらは「球速帯の低下、制球の精度の低下」に起因していると考えられる。では、この安定性の低下は何故か。

きっとそこかしこで見聞きしたことのあるだろう言葉に着地してしまって申し訳ないのだが、一言でまとめるならば、「シーズンを通して働くためのスタミナが足りない」と、これに尽きる。

とはいえ、当たり前のことでもある。昨年は登板間隔を充分にとり、5月からシーズン終了までで11登板。開幕からローテーションを任せられるのは今年が初めてだ。2月のキャンプでは開幕ローテーション奪取へとアピールする立場だったことを、覚えているファンはどれくらいいるだろうか。

シーズンを通して成績の落ち込みなく働くのは当然難しい。誰もが経験する課題であるからこそ、そのハードルは順当に乗り越えてくれることを期待している。

一方で、この課題に対して佐々木朗希ならではの改善すべき点もある。先述で示した、先発投手らしからぬストレートとフォークがほとんどである異質な投球割合だ。

昨年はストレート・フォークに加えてスライダーの3球種で戦っていたところを、今年は更にカーブを加え4球種で戦ってきた。だがそれでも、スライダー・カーブは主戦力のストレート・フォークがままならない日に頼りにできるほどの力はまだない。アクセント程度では使えても、切り札にはできない。

2球種に頼っている現状でも十分に抑えてしまえるので、これは高いレベルでの欲張りな要望だが、来年はもう1,2球種ほどメインに据えるだけの力のある変化球を確立して戦って欲しい。球種の増加とその質の向上は、先輩投手たちがシーズンを通して安定して戦うためにたどり着いてきた道だからだ。

変化球のレベルが上がれば、先発投手として前代未聞の出力を誇るストレートの投球割合を低減することが出来る。負担を馬鹿にできない高速球の配分が少なくなれば、シーズン後半でも高品質な投球が続けられるのではないだろうか。更には、今年こだわってきたであろう球数制限下で最大限の勝利貢献をもたらす投球においても、大きな武器になるはずだ。

今年は2度の完投を経て、試合でのペース配分について研鑽を積んだことと思う。来年は、試合単位を超えたペース配分を身に着けて、タイトルの獲得を期待したい。そして、シーズン終盤こそチームと共に調子を上げて、少しでも上へと、頂点へと導いて欲しい。2023年は、佐々木朗希がエースになる年だ。

そしてその先で。今度はツーピッチには程遠い、成長を遂げた別の姿で完全試合を達成しているかもしれない。

恩師を将に挑む4年目

1年目は力を蓄え、2年目はデビューで初めの一歩を踏み出した。3年目は数々の記録を打ち立て、一方でシーズンを通して投げ続けることの難しさを知った。満を持して来たるプロ4年目は、恩師を将として、共に挑むこととなる。最も、本人は“恩師”と呼ぶことを厭うかもしれないけれど。

恩師とは、他でもない千葉ロッテマリーンズ新監督・吉井理人。

試合では投げなかった1年目。チームに帯同していた佐々木朗希の試合前キャッチボールを見守り、時には相手役として球やフォームを吟味する吉井コーチの姿が見られた。デビューした2年目。投手コーチとして無理をさせない運用を徹底し、試運転を完了させた。開幕からローテーションに加わった3年目。PC/ピッチングコーディネーターと侍コーチを兼任し、渡米や選手視察の多忙な中でも登板試合へ足を運んでいた。

佐々木朗希の3年間のプロ野球人生は、吉井理人と共にあったといってもいい。こう振り返ってみると、恩師というよりは伴走者と呼んだ方がいいかもしれない。「吉井さんは自分の質問に対し、的確に答えをくれる」とは、佐々木朗希の談。古臭い言い方だが、その指先から始まる何かで、新監督を男にしてほしい。

それだけではない。来シーズンの開幕前には、WBCがある。新監督には、侍ジャパンの投手コーチの職もある。本メンバーに選出されれば、共に挑むのはペナントレースだけではないかもしれない。

世界へ、と。今年のパーフェクトゲームで、まずは少し名が知れたはずだ。

世界を意識し、世界に意識される一年にして欲しい。佐々木朗希が、海を越えた先でもなお色褪せない、世界中の野球ファンの朗らかな希望であることを、来年も引き続き願っている。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?