【2023年度】慶応義塾幼稚舎 学校説明会

<慶応義塾幼稚舎長より>

慶応義塾幼稚舎長を務めております杉浦重成でございます。2021年度の学校説明会は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、本校のウェブサイト上にて開催することにいたしました。学校を選択するという観点においては、より詳しい説明や本校の見学をご希望される方がいらっしゃるかと存じますが、事情をお察しの上、このような形式で説明会となることをどうかご容赦ください。皆様のご理解を賜りたくお願いを申し上げます。

慶應義塾幼稚舎の授業や行事、諸活動等の様子についてはご視聴頂ける別の動画を用意しております。併せてそちらもご覧くだされば幸甚に存じます。さて、新型コロナウイルス感染症の感染がなかなか収束せず、 皆様におかれましても不安感や焦燥感、閉塞感の中で日々を過ごされていることと拝察いたします。

中・長期的に考えれば、私たちは常に変化の中にいるのですが、目先の不確実さや不安定さ、曖昧さばかりが現実として迫り、変化への対応と未来への不安が、より鬱屈した世俗の空気を醸成しているのかもしれません。このような厳しい状況ではありますが、慶應義塾幼稚舎では、児童の「学び」や「遊び」を止めることなく、児童の「安全」と「健康」を守ることを第一として学校生活を継続しております。また、新型コロナウイルス感染症の流行が及ぼす児童たちの心身への影響を十分に配慮し、児童の心のケアに努め、きめ細やかに対応することを心掛けております。

慶應義塾は、1858(安政5)年に福沢諭吉が当時の江戸・築地鉄砲洲の中津藩中屋敷に蘭学塾を開いたことを創始しております。はじめは「福沢塾」や「蘭学所」などと様々に呼ばれていましたが、1868年(慶応4)年に、時の年号をとって名称が慶應義塾となりました。慶應義塾には当初、12歳から16歳くらいの者を預かる「童子局」と呼ばれる寄宿舎がありました。4男5女の子福者であった福沢は、「童子局」よりもさらに年少の子供たちの教育の必要性を感じ、信頼を寄せる高弟の一人であった和田義郎にその子供たちを託すことにしました。1874年(明治7)年、和田は、三田の慶應義塾構内にあった自宅に子供たちを寄宿させ、夫婦で教育を行ないました。和田は学問だけでなく、柔術にも秀で、幼い子どもたちが将来、慶應義塾で高等教育を受けることを目的として、現在で言うところの小学校から中学校あたりの過程を教えました。慶應義塾は、1898年(明治31)年の学制の大改革によって、初等教育から大学に至る教育体制を整えました。当初に呼ばれていた「和田塾」を「慶應義塾小学科幼稚舎」という名称に変更し、三田の慶應義塾構内に教場と寄宿舎を新築して、 新たに発足することになりました。三田にあった校舎の老朽化に伴い、1937年(昭和12)年に福澤の別邸があった広尾ヶ原、現在の渋谷区恵比寿に移転し、今日に至っております。

慶應義塾幼稚舎の教育が目指すものは、『幼稚舎の歌』に歌われている「福沢諭吉のみさとしを身に行う」こと、「『独立自尊』の教えを実践できる人材を育成する」ことにあります。1900(明治33)年、福澤が幼稚舎生に示した書幅に「今日子どもたる身の独立自尊法は唯父母の教えに従って進退すべきのみ」がありますが、一口に「独立自尊」といっても、幼少の子どもたちがすぐにその意味を理解し、実践することはなかなか難しいものです。

まずは「律儀」に保護者のいうことを聞くこと、「正直」に嘘偽りなく過ごすこと、人に対して優しく温かな気持ちで「親切」に接することなど、子供がその発育や成長に併せて、自らが独立自尊法を次第に身に付けて行くことが肝要かと思われます。また、福澤は、「まず獣身をなして而してのちに人心を養う」「身体健康精神活発」とも述べています。その教えに従い、幼稚舎では身体能力を高めることに重きをおいています。子どもたちにとって、強い体を養い、強い心を育てることは、将来の大きな成長への基盤や礎となるでしょうし、心身ともに踏ん張りが効く、明るく豊かな人生が歩めるものと確信しております。

幼稚舎では、日々の授業はもちろんのこと、多様な機会や場として用意している学内外の諸行事や諸活動への参加を通じて、互いに競い合いながら、それぞれが違う能力と個性を持つものとして認め合い、助け合い、高め合っていく、そのような関係を作り出していくことで、「独立」とともに「共生」を、「自尊」とともに「他尊」の考えを児童に養い、育んでもらいたいと考えています。6年間の過程の中で、自ら考える力を養い、判断し、自らが好いと思ったことを率先して能動的、肯定的に行動していくことで、自分に対する誇りを持つこと、併せて他者に寄り添い、思いやりの気持ちを持つことも大切な事だと考えています。

幼稚舎では6年間担任持ち上がり制を採用しており、6年間、クラスは変わりませんし、余程のことがない限り担任も代わりません。担任は6年間を通じてクラスの児童一人一人の成長や発育を見守り、細やかな対応をします。一方、理科や音楽、絵画、造形、体育、英語、情報等の授業においては、高い専門性と知見を持つ専科教員が担当する「教科別専科制」を採用しています。この「6年間担任持ち上がり制」と「教科別専科制」を幼稚舎教育の両輪と捉え、子供達に様々な学びや発育の機会を提供できるように日々、研鑽と工夫を重ねています。

1874(明治7)年に和田塾として創立した慶應義塾幼稚舎は今年147年目、2024(令和6)年には創立150年を迎えます。これまでも必要に応じて、舎内の教育環境の整備を積極的に進めてまいりましたが、2024年に迎える創立150年を大きな契機、または新たな幼稚舎教育の転機として捉えています。将来を見据えた上での舎内の全体的な環境整備やカリキュラムの再検討、ICT教育の更なる対応と充実、クラスを分割した少人数教育に加え、教科ごとの適正規模教育の実施など、新たな学びの手立てを加えてまいります。

福沢諭吉の教えを胸に、これまでの先達や多くの卒業生によって紡がれてきた歴史や伝統を継承していくこと、独自の教育理念や教育方針を一層明確にすることは、今後の幼稚舎にとっても重要なことであります。しかし、不確実さや不安定さ、曖昧さが露呈した時勢や時代を見極め、新しいことを進んで取り入れる、いわば「進取の精神」を持ち合わせることも同じく重要なことであります。これまでの弛まぬ実践と成果を基にしながらも、着眼点や観点、視点を変えることで、新たな学びの手立てを創り出し、子供たちが、より豊かな学校生活を過ごせるよう、一層の努力をしてまいります。

1896(明治29)年、 福澤諭吉は「慶應義塾之目的」という演説を行いました。その中で、「慶應義塾は単に一所の学塾として自ら甘んずるを得ず。その目的は我が日本国中に於ける気品の泉源、智徳の模範たらんことを期し、之を実際にしては居家、処世、立国の本旨を明らかにして、之を口に言うのみにあらず、躬行実践、以て全社会の先導者たらんことを欲するものなり。」 と述べました。在籍するよう幼稚舎生や今後入学する幼稚舎生が、かつて福澤が述べたように、全社会の先導者として活躍するであろう20年先や30年先、延いては50年先の社会に思いを巡らせ、幼稚舎で歌い継がれる『幼稚舎マーチ』の歌詞にある「いつも愉快によく学び、いつも元気によく遊ぶ」といった唯一無二の幼稚舎独自の環境をさらに整えて参ります。慶應義塾から日本、そして世界へと羽ばたき、『慶應義塾塾歌』にあるようにそれぞれの人生を、「強く雄々しく 遠く遥けく 高く新たに」と謳歌できるよう、大きな期待をもって優れた人材を送り出すことも幼稚舎の重要な使命であると強く感じています。子どもたちが自分を磨きながら、周りに思いやりの心をもって接することができるよう、 また、そうした子どもたちを見守り、支え続けていくことができるよう、教職員一同、日々努めてまいります。

<幼稚舎の歴史>

本日はお忙しい中、ご覧くださりありがとうございます。主事を務めております大野と申します。ここでは、幼稚舎の歴史と学校の様子についてお話します。7つの項目に分けて話を進めます。はじめに幼稚舎の歴史を簡潔に紹介します。

まず、幼稚舎は和田塾という名前で始まりました。今年で幼稚舎は創立147年、慶應義塾は163年となります。はじめは三田の慶應義塾構内にあった和田義郎先生の自宅に子ども達を寄宿させ、夫婦で教育を行っていました。これは当時の幼稚舎です。前列中央の和服姿が明治27年当時の福沢諭吉です。これは約120年前に行われていた英語の授業です。慶應義塾は蘭学塾から始まり、のちに英学塾となりましたので、この当時から幼稚舎生は英語を学んでいました。

左は理科実験室です 古くから実学を重んじていたことがわかります。左は寄宿舎での新年会の様子です。1937(昭和12)年に幼稚舎は三田から福沢諭吉の別邸があった現在の広尾(天現寺)に場所を移転します。左がその別邸です。後に福沢先生記念館となります。右は現在も幼稚舎生が学んでいる本館の校舎です。

ここから時代は戦争へと向かいます。これは幼稚舎が疎開に行った時の写真です。幼稚舎の歴史の中で、最も辛く苦しい日々であった疎開という物を忘れないために、疎開先である伊豆修善寺と青森木造に碑を建設し、日記や写真などの記録を全3巻にまとめました。幼稚写生がいなくなった校舎は海軍の施設となり、防空用迷彩が施されました。

戦争が終わると 幼稚舎は男女共学となります。この写真は創立80年記念式典が盛大に行われた時のものです。このプールは慶應義塾100周年の授業の一環として作られました。以来、幼稚舎では海栄を目指しています。右は幼稚舎創立90周年に作られた講堂「自尊館」です。創立100周年にはこちらの記念塔が建てられました。その2階には児童図書室があります。 そこには約3万冊の蔵書があり、絵本の広場や学習スペースなどが備わっています。その後屋外プールが新しく作られます。そして、その横に畑とビオトープからなる理科園も作られました。都心では珍しく500種類もの植物や昆虫などが暮らしています。この頃、新体育館も建てられました。創立125周年には新館21が建設されました。先ほど紹介した新体育館とこの新館21は建築家の谷口吉生氏が設計しました 一方で幼稚舎本館や創立100周年記念塔は吉生氏の父親にあたる谷口吉郎氏が設計しました つまり幼稚舎にある建築物は谷口親子によって設計されているのです。新館21には、けやきホールと呼ばれる食堂があり 現在 1、2年生と5、6年生が交代して給食を食べています。

3年後に幼稚舎は創立150周年を迎えます。それに向けて、新しい施設の建設やカリキュラムの改革など、現在多くの教員がかかわって準備を進めています。

<幼稚舎の1年>

ここからは、幼稚舎の1年を紹介します。4月には入学式が行われます。一斉健康診断は、授業を行わずに慶應義塾大学病院から多くの医師や技師、保健婦が訪れて実施します。5月は遠足で1年生は日吉キャンパスに行きます。その他の学年は、担任が行先を決めています。遠足の中でも、3年生は初めてのお泊りとなる一泊遠足に行きます。4年生は、千葉の立山に4泊5日で海浜学校に行きます。貝や磯の生物採集、4キロマラソン、巨大な砂山での遊びなど盛りだくさんな行事となっています。5月下旬には東京6大学野球の早慶戦の応援に5年生、6年生が行きます。野球を知らなくても声高々に応援歌をうたい、大いに盛り上がります。6月になると、6年生が蓼科に8泊9日で高原学校に行きます。高原学校のメインは蓼科山の登山です。他にも学校で作った縄文風土器の野焼きをしたり、ソフトボールやバレーボールなどのクラス対抗戦の校内大会を行ったりしています。希望者は蓼科町にあるハートフルケア蓼科でお年寄りとの交流を行っています。6月には読書祭りが行われます。作家による講演会を行ったり、幼稚舎生によるビブリオバトルを行ったり、1万冊の見本が並ぶ本の展示販売会も開催しています。そして7月からは水泳授業が始まります。幼稚舎では水泳の目的を、速さを競う競泳から、命を守る安全水泳に切り替え独自の水泳システムにて水泳授業を行っています。その1つが、夏休みに行っている6年生希望者による遠泳合宿です。館山の海を、約100分間遠泳することを目標にしています。

ここから2学期です。9月には6年生によるクラス対抗戦の水泳大会があります。9月中旬には夏休みに制作した作品やレポートを展示発表する作品展が2日間行われます。9月下旬から10月上旬にかけて、5年生が7泊8日で蓼科の高原学校に行きます。登山は6年生の高原学校で蓼科山に登るため、それに代わる山を登ります。登山の他には薪割りをしたりクラス対抗のスポーツ大会を行ったりしています。10月は運動会です。全学年で徒競争があり、3位までメダルがもらえます。右の写真は1年生綱引きです。戦っている相手は1年生のお父さんたちです。各学年のクラス対抗種目は大いに盛り上がります。これらの種目は長い歴史の中で変わったことがありません。こちらは学年を紅白に分けて戦う紅白種目です 。また1年生から3年生、6年生の女子はマスゲームがあります。運動会の最後は全校児童が紅白に分かれて1斉に戦う鈴割りがあります。12月は音楽会です。4年生から6年生が学年による合唱とクラスごとに行う合奏を発表します。1学期から授業で練習を重ねてきた集大成です。他にも1年生が落ち葉焚きでペンダントやサツマイモを焼いたり、戦時中の疎開学園で始まった餅つきを行ったりしています 。

3学期です。3学期は全校児童が曲に合わせて、毎朝マラソンを行っています。縄跳び記録作りは幼稚舎の冬の風物詩です。体育の授業で設定された目標だけでなく、自分の目標に向けてそれぞれで頑張っています。新年かるた会は4年生以上で 4名1チームが百人一首で戦います。2月3日の福沢諭吉の命日には、幼稚舎生が保護者とともにまたは担任と一緒に墓参に行きます。2月の下旬には学習発表会があります。学年による歌や劇の発表と5年生6年生女子による自由に創作した舞踊の発表、そしてクラブによる発表があります。そして3月には6年生の修学旅行があります。近年では、3月に四国に行くことが多いようです。そして、お別れの卒業式です 2020年度の進学先はご覧の通りになっております。

<幼稚舎の授業・クラブ活動・児童活動など>

続いて、幼稚舎の授業についてお話します。なんといっても幼稚舎教育の特徴は、6年間担任持ち上がり制と教科別選科制であると言えます。担任の先生は自由に学級づくりを行ない、授業の内容なども担任の裁量に任されることが多いです。このように多様な教育を認めている学校ですが、私たちの根底にはここに挙げてある大切な言葉があります。これらが幼稚舎の舎風、校風となっています。専科の授業の様子を紹介します。それぞれ専門性の高い教員が教えていることが、幼稚舎専科教育の特徴です。これは理科の授業です。音楽の授業です。絵画の授業です。造形の授業です。幼稚舎では図画・工作ではなく、絵画と造形に分けて、より専門性を高くして教えています。

体育の授業です。幼稚舎では体育が盛んであると言えるでしょう。「獣身をなしてのちに人心を養う。体育を先にする」という福澤諭吉の言葉を大切にしています。習字です。英語の授業です。ネイティブの先生が多いことや低学年では2分割、高学年では3分割にして少人数で授業を行っていること、幼稚舎オリジナルの教材や検定システムを使って教育していることが幼稚舎英語教育の特徴です。情報教育も幼稚舎では力を入れています。1人1台のタブレットを持ち、情報の授業では基本的なスキルや専門的な内容を扱う他、専科や担任の授業においても文房具の1つとしてさまざまな場面で活用しています。左上から時計回りに、教室、体育、社会科のフィールドワーク、漢字練習、理科の授業での活用例です。

続いてクラブ活動、児童活動です。幼稚舎にはたくさんのクラブ活動があることが特徴です。 各クラブ担当者が、自分の好きなこと得意なことで各活動を担当しているからです。児童が主体となって行う児童活動には次のようなものがあります。 「YNS(放送委員会)」です。花や野菜を育てて学校を彩ってくれている「園芸の会」と「食堂美化と給食を考える会」です。次に様々な活動や体験です。まずは国際交流が挙げられます。幼稚舎の教育の特色の1つと言えます。4月には6年生希望者12名が、イギリスのオックスフォードにあるドラゴンスクールを訪れ、ホームステイをしながら交流をします。20年以上も続いている交流です。夏休みには2つの国際交流があります。1つはニューヨーク郊外で行われているモホーク・デイキャンプというサマーキャンプです。4年生から6年生の希望者が約 2、3週間参加しています。もう1つはイギリスのニューべリーで行う英国サマースクールです。6年生の希望者が参加しています。イギリス人スタッフによる語学研修となります。10月には、4月に幼稚舎生をホストしてくれたドラゴンスクールの子供たちが日本にやってきます。授業を受けたり、観光をしたり、日程が合えば幼稚舎の運動会にも参加します。春休みには新5年生の希望者が、ハワイのブナホウスクールへ行きホームステイをしながら交流をします。 約1年後の2月には、交流をしたハワイのブナホウスクールの子供たちがやってきて 1週間ほど交流を深めます。初めて見る雪に大喜びしています。

続いてその他の活動や体験を紹介します。まず、4年生車いす体験、 5年生アイマスク体験です。どちらも20年以上続いている福祉的な体験活動です。5年生BLS救急救命講習です。 毎年30名近い幼稚舎出身の医師が指導にあたります。5年生希望者が参加する志賀高原熊の湯でのスキー合宿 60年以上の歴史を持ちます。慶應義塾大学の学生が指導にあたってくれます。こちらも5年生希望者が参加する、北海道・音威子府で行う雪上合宿です。小学生では珍しいクロスカントリースキーを行う合宿です。これは6年生希望者による36キロチャリティウォークです。福沢諭吉が築地から横浜まで1日で往復72キロを歩いたという逸話から、その半分の片道36キロを踏破します。他にも3年生4年生の希望者が行う 少年相撲教室、6年生希望者が夏休みに参加する福澤先生ゆかりの地を訪ねる旅は長らく続けられている自由参加型の行事です。さらに全員が参加する活動や体験、自由に参加できる活動や体験など、さまざまに用意してあります。

<児童の安全やその他の取り組み・幼稚舎の宝物>

次に、児童の健康や安全その他の取り組みについてです。まず、衛生室です。一般的には保健室と言いますが、幼稚舎では昔から衛生室と呼んでいます。毎日小児科医が常駐しているということは、かなり恵まれた環境だと言えます。給食における食物アレルギーへの対応は 、多くの人の目で見て連携して情報の共有をしています。安全に関しては警備員が24時間常駐しています。その他にも防犯カメラの設置などさまざまな安全対策を行っています。 さらに、火災、地震、不審者などに備えた訓練も行っています。不審者対策訓練では渋谷警察署の方が不審者役をしてくださり、実際の現場を想定しながら訓練を行っています。ICTを活用した学校と家庭をつなぐ取り組みとして、総合的なWEBサイトである幼稚舎ポータルサイトを構築して運営しています。

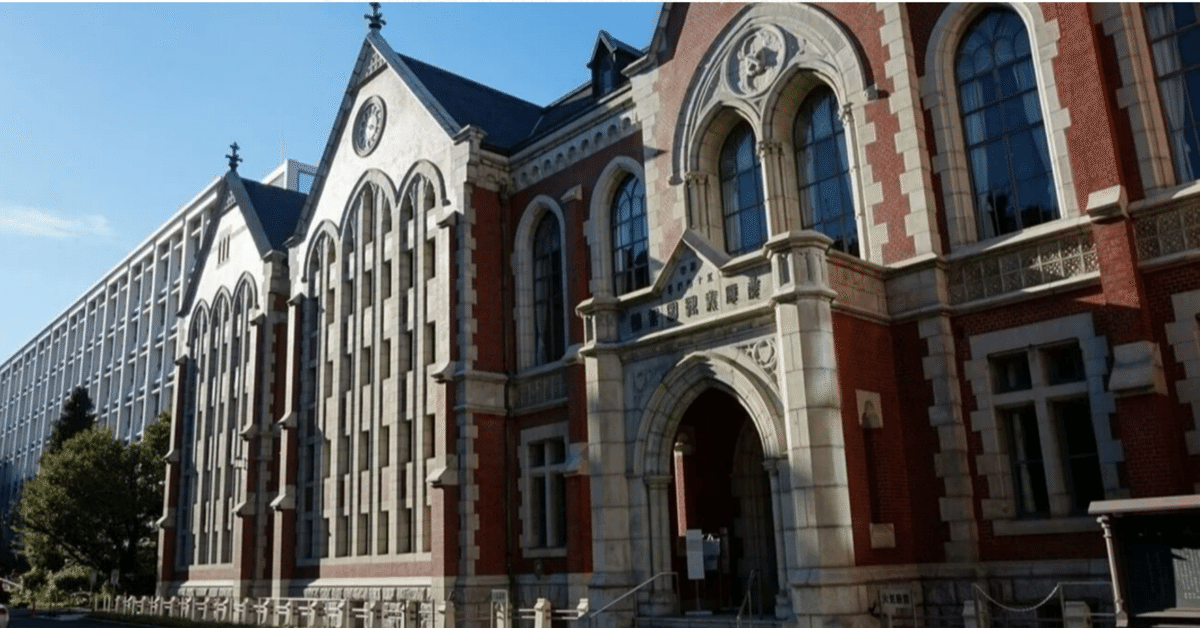

最後に、幼稚舎の宝物をいくつか紹介します。福沢諭吉の自筆の書です。入学式と卒業式に壇上に掲げています。福沢諭吉の晩年の書と言われています。1937年に竣工した本館です。 文化勲章を受賞した谷口吉郎氏の設計です。昭和初期におけるモダニズム建築の傑作と言われています。グラウンドの中央にそびえる欅は、昨年度1月に2本のうち1本を伐採してしまいましたが、今でも幼稚舎のシンボルです。児童図書室にある机にはめ込まれている版木も宝物です。福沢諭吉の著作を印刷する際に使われた版木を利用しています。版木と同様に、幼稚舎が三田にあった時から存在するものが鐘です。当時は授業の開始と終了を知らせていました。本館の入り口に飾られているのが、影絵作家藤城清治さんが制作した影絵です。幼稚舎サイエンスミュージアムは、宝石や恐竜の化石、貝や植物の標本など多数展示しております。これは、児童教職員保護者の文章が掲載される「仔馬」です。戦後間もなく創刊されています。表紙を飾る画家には卒業生の岡本太郎氏や千住博氏なども担当しています。これは幼稚舎新聞です。毎週1回学校新聞を発行しています。そのため学校全体の様子を速報性や記録性を持って児童や保護者に伝えることができます。以上が私たちの宝物の一部となります。

・入学試験について:幼稚舎のHPをご確認ください。

詳しくは9月に販売する募集要項をお読みください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?