シティプロモーションによる学び

ここ数年、河井孝仁先生の推奨するシティプロモーション活動のお手伝いをし、その重要性を痛感していることから、内容をまとめてみようと思いました。

これまで、政府の地方創生政策が発表されるたびに全国の自治体が揃って地域の持続を謳って事業を行いました。その結果は、地方の人口減少が止まり東京への集中が緩和されるどころか、集中が進む結果となっています。しかしその雰囲気が少し変わるキッカケとなったのは、東日本大震災とコロナ大流行でした。実は、それ以前から地域おこし協力隊の仕組みいなどが整い、都会を脱出して農山村に移住する人々が生まれていたのですが、その流れを大きく変える意識の変化が起こりました。

一方で、日本全体の人口減少が現実のものとなり、全国で、何もしないと衰退が進むという危機意識が浸透し、自治体は、持続していくためには、何らかの施策を行うことが求められていきます。最初に考えられた施策は移住促進の補助政策でした。結果は、限られたパイの奪い合いで、住民の回す予算を移住者に振り向けることになり限界が生じることになります。

小手先ではどうにもならないことが理解され、それぞれの自治体が生き残りをかけ、さまざまな取り組みが行われ、もっとも多く見られたのは観光でした。これまでも観光は時代の流れに合わせ団体旅行から家族旅行、個人旅行へと多様な形態の変化が激しい分野で、大きな投資により絶えず魅力作らなくては簡単に生き残れないことが理解され、自治体にとって困難な状況が続いています。

このような中で、自らの特色を生み出し、それを広く周知し効果を上げる手法としてシティプロモーションが知られてきました。河井先生の提唱するシティプロモーションは、(河井孝仁2020)「シティプロモーション2.0」(第一法規)、(河井孝仁2023)「自治体広報のすごい仕掛け」(学陽書房)、自治体向け研修会、その他を基に私が理解したことを纏めた「読書カード」として見て頂けたら幸いです。

1. シティプロモーションの全体像

2. 地域魅力創造サイクル

3. 戦略ロジックモデル

4. メディア活用戦略モデル

5. ナッジ:STEPPS+V

1. シティプロモーションの全体像

先ず、はじめにシティプロモーションの全体像です。当初定住人口の増加に偏っていたものを関係人口増大→地域参画総量の獲得へと発展してきました。この背景には、単に定住人口が増えても、地域が元気になる保証がないという点から、人口という量だけではなく参画という形の質を問う形に発展してきたものです。

このモデルは、初めに地域に関わる人々が主体となって「地域魅力創造サイクル」を回し、自分達の暮らす地域の良さを再確認する作業とその成果を地域内、地域外へとメディアを使って発信する「メディア戦略モデル」から構成されます。

このシティプロモーションの中には、地域をより良くする地域経営という視点も組み込まれており、このプロセスを経る中で、地域の住民だけでなく自治体職員の意識を改革し、持続可能な方策へと舵を切ることが求められていることに気づく筈です。

この図には、前半の地域魅力創造サイクルを経て、地域ブランド、ブランドメッセージが出来た後、沢山のエピソードが生まれて来る筈ですが、それを後半のメディア戦略モデルに繋ぐ部分を追加しています。これは、多くの自治体の担当者が不得手にしているロジックモデルを組み立てる重要性をアピールするためです。また、エピソードからは、後の行動促進の窓となる「関与の窓」も追加しました。

後半のメディア活用戦略モデルは、外の人に向けた戦略だけではなく、中の人にも向けて行うもので、両者を合わせて前半の研磨に戻し、地域参画総量が拡大するように地域魅力を見直す点を追加しました。

2.地域魅力創造サイクル

「地域魅力サイクル」は、地元学など、多くの地域でフィールドワークとして行われてきた内容を地域のコミュニケーション・プラットフォームとして機能するようにブラッシュアップしたものではないかと想像しています。このブラッシュアップの大きな点は、このサイクルを回していく中でコミュニケーションを通して参加者の学び・成長を考えていることです。

このサイクルは、「発散」として地域の中から地域資源を見つけることから始まります。集まった住民の知ってること、調べて知ったことを、「ヒト」「モノ」「コト」「トコロ」、「シゴト」「ワザ」、「カコ」「ミライ」、「クウキ」という領域に分け、できるだけ多数書き出します。このことが地域の可能性の大きさを確認する作業となります。次の「共有」では、新たに集まった地域資源に基づき皆が興味を持った事やレアな事などについて実際に体験することを行いながら、各自の考えている内容を深める作業です。

「編集」は、地域を語る物語を作る事を通して、地域の魅力をライフスタイルという形で表します。この手法として地域を表す仮想人格を設定し、地域の魅力を使い実現していく「ペルソナ・ストーリ」を工夫して作ることが紹介されています。「研磨」は、編集で明確化したライフスタイルの差別的優位性を地域ブランドとしての多様な視点で磨き上げ、信頼を形成する作業です。その方法として、推奨促進、課題解決、魅力増進の3つが紹介されています。また研磨では、作成されたブランドを磨き続けるという役割を持つことも示されています。

作成された地域ブランドをどのように地域内外に訴求するか、についてはブランドメッセージ、ロゴ、自治体動画、ブランドストーリブック、ライフスタイルブック、イベント(場所)が紹介されています。専門家も入った進め方も可能ですが、当然当事者である住民に寄り添う形で作成されることが望ましいと考えます。

終わりに、その後の河井先生の発言から、地域は絶えず変化しており地域の中の様々な変化に合わせブランドメッセージを神棚に置かず、絶えず発散のところから住民の目線で見直せと注意を促している部分を追加しました。

3.戦略ロジックモデル

シティプロモーションの表彰を行おうという事から、私もアワード実行委員として参加し、自治体の取り組みを横断的にみる機会を得ました。そこで気づいた点は、以下の2点でした。

① シティプロモーションの取り組みと言っても、来訪者に訴える観光を主力にしたシティセールスの取り組みに留まっており、住民に向けた視点が見えないもの

② シティプロモーションを理解している取り組みの中で、地域魅力創造サイクルを回しブランドメッセージを作るところでとどまっているもの

前者は、自治体内のライフスタイルに関する意識がなく、差別的優位が観光だと考えているケースであり、シティプロモーション自体が浸透していないことを表しています。後者は、ブランドメッセージができたので、自然に拡がるのを待っていると考えられますが、シティプロモーションの後半にたどり着いていないことを表します。

その原因が「戦略」という考え方に馴染みがないためではないか、と感じ「自治体広報のすごい仕掛け」から、補足するカードを作成してみました。自治体では、総合計画を始め、多くの計画が策定され、それに従って施策が実行されて行きます。それに対し「戦略」という言葉は、自治体では少ないかもしれませんが、民間では様々な場面で用いられています。「計画」と「戦略」の一番の違いは、策定する時には同じような手順を経て差が見られませんが、策定された後、社会の変化に合わせて迅速に、根本的に見直すことにあると思っています。逆に言えば「戦略」は、仮説を置いて、そこからアウトプットに向けてプロセスを論理的に進めます。その途中てアウトプットが違ってきたら、仮説から見直して進めることになります。

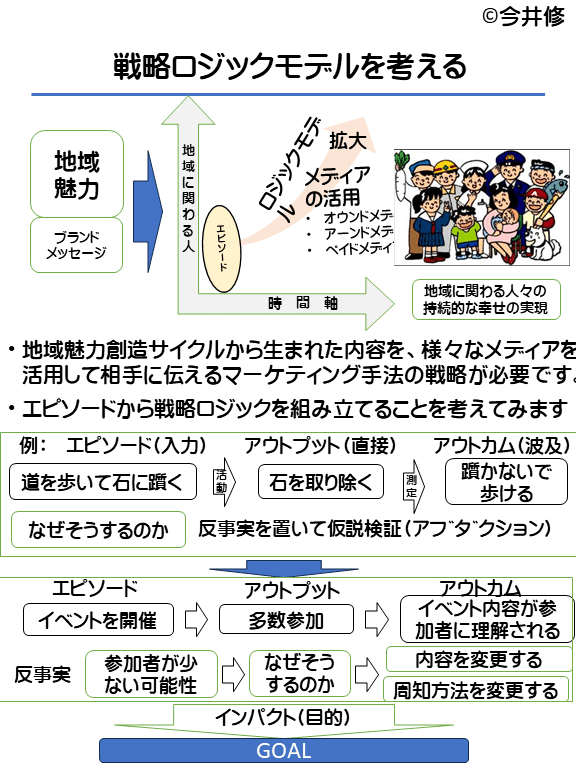

ブランドメッセージができて、色々な活動が生まれ、それがシティプロモーションの目的である「地域に関わる人々の持続的な幸せの実現」にどのように結びついていくのか、時間軸と対象者の拡大で表すと判り易いと思い図に示しました。対象者の拡大に使えるメディアには多くの種類があり、対象者に合わせて色々なメディアを利用して効果を上げます。その選択は、これが唯一ということは無く、さまざまな仮説を立てて進めることになります。

ロジックモデルはこの広報企画の「戦略」を組み立てる方法としてが紹介されています。インプットを置いて「そうしたらどうなるか」を図にしたものがロジックモデルとなりますが、論理的に考える方法として目的から逆方向に「なぜそうするのか」という検討を加え深めます。

ロジックモデルはこの広報企画の「戦略」を組み立てる方法としてが紹介されています。インプットを置いて「そうしたらどうなるか」を図にしたものがロジックモデルとなりますが、論理的に考える方法として目的から逆方向に「なぜそうするのか」という検討を加え深めます。

地域魅力創造サイクルにより地域を発見し、様々なエピソードが生まれます。そのエピソードを出発点として、広く伝える時に反事実を作って考えを深めることを紹介します。わかりやすい例として「道を歩いている時に石に躓いた」ということから、「石を取り除く」というアウトプットが生まれるロジックを考えてみます。その原因が石にあるという仮説があることに気づきます。そして、石を取り除くことになりますが、躓くまでは、石の存在を気に留めていないことにも気づくはずです。そのことが石以外の原因を考えるキッカケになります。これらの進め方は、アブダクション(問題に対して、仮説を置いて推論し、事実を検証し仮説を修正する仮説検証手法)と呼ばれる推論方法です。

イベントを行って「参加者が多く集まれば、イベントの内容を理解し、地域に関心が深まる」と仮説を置いた時に、この仮説の反事実を作ると、参加者が集まらないという状況を考えることになります。そうすると、集まらない原因が①イベントの周知方法にあるのか、②イベントの内容にあるのかを考えることになります。その上で参加者の集まる状況を把握しながら①と②の対応策を考えることで、ロジックを強化することができるようになります。

エピソードから直接アウトプットが得られ、その波及効果としてアウトカムが得られます。複数のアウトカムを組み合わせることで目的に向かうインパクトを強化することができます。

これらの一連の流れをを図として表現したものがロジックモデルと呼ばれるものになります。

4.メディア活用戦略モデル

メディア活用戦略モデルは、最初の図で示したものを示しますが、「自治体広報のすごい仕掛け」では、それぞれのプロセスについて図のように説明されています。

さらに、その内容ついて、詳しい解説があり、その中から私が気になったキーワードについて補足しました。

5.ナッジSTEPPS+V

最後に、この本で紹介されているナッジに関する記述を紹介します。行動に移す時の方法としてナッジの考え方が紹介されています。ここで紹介されている考え方は、マーケティング学者のジョーナ・バーガの提唱する「STEEPS」にVを加えた「STEPPS+V」のモデルです。

それぞれのキーワードの説明は図に示すとおりですが、最初のS:ソーシャルカレンシーの意味が重要と感じます。シティプロモーションは公共的な役割を担っており、その活動の価値を見える化することが、活動への行動を促すことに繋がります。見えることにより、周りから褒められる機会が設定され、仲間を増やす効果が生まれます。判り易い例としてクラウドファンディングが紹介されています。

もう一つはV:ヴァルネラビリティです。応援したくなる状況をつくる、と説明されています。

カードにはできませんでしたが、書籍ではSTEPPSが情報共有支援の仕掛けになることが示されています。その結果、新たな共感形成に繋げていくことができると示されています。さらに行動促進の達成目標を設定し、確認した実際の状況に応じて取り組みを都度定める考え方が紹介されています。

最後に、どのように測定するのか、モニター、アンケート、問い合わせ、Web分析などの方法が紹介されています。

ここまで読まれて、興味を持たれもっと知りたいと思われた方は、是非以下の本をお勧めします。

(河井孝仁2020)「シティプロモーション2.0」(第一法規)

(河井孝仁2023)「自治体広報のすごい仕掛け」(学陽書房)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?