『富嶽三十六景』の三役さん。−自然と並べても劣らぬ威厳!!!

今日は葛飾北斎の『富嶽三十六景』について勉強していきます。

『富嶽三十六景』は歌川広重の『江戸名所百景』に比べて「名所」性は薄いものです。そもそもこの作品は描かれた地点がどこであるかという名所紹介のためではなく、富士山の春夏秋冬朝昼晩雨の日も晴れの日も、365日見せる違う顔を描き尽くそうとしたと言います。

『北斎づくし』展で購入した図録に『富嶽三十六景』全てが載っているのですが、数えると全部で四十六景。。!どういうことかと説明を読むと、最初に版元である西村屋与八から三十六図が出版され、大好評につき十図が追加されたと言います!初めの三十六図は輪郭線が青色の”表富士”、後の十図は墨色で描かれる”裏富士”と呼ばれています。

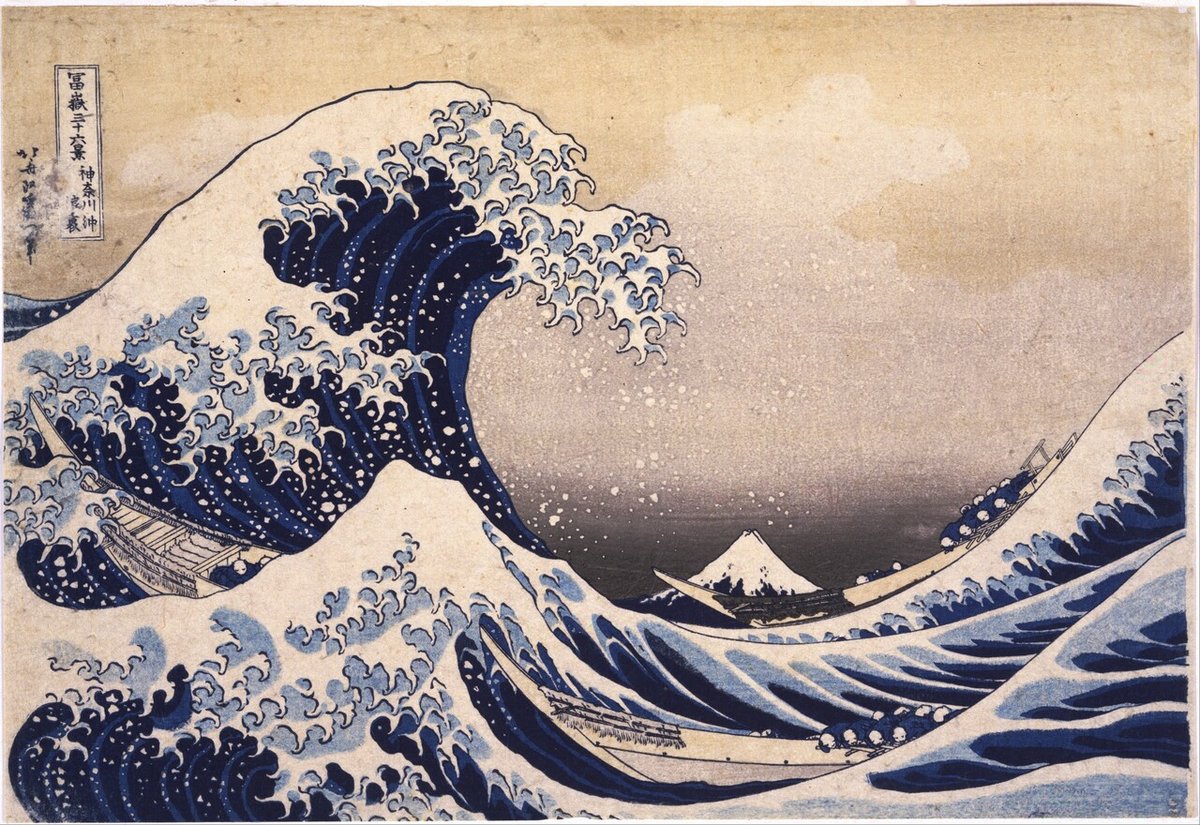

『富嶽三十六景』で”これぞ”という有名な作品が『凱風快晴』『山下白雨』『神奈川沖浪裏』の三作品=三役です。この三作品は日本だけでなく海外でも当時から有名で、ヨーロッパでは特にクロード・モネやポール・セザンヌ、絵画界だけでなく作曲家のクロード・ドビュッシーなどにも影響を与えていたと言います。

『凱風快晴』は、富士を朱色で表すという異端的なやり口でありながらも富士のみを描くという堂々な描き方。この真っ青な空と白くふわふわ帯びている雲に、私たちのよく知る富士(薄い水色、雪を被ってモヤっとしている)を描くとそれ自体の迫力が薄れてしましますね。やっぱり富士山には日本一、威厳を持って聳えていて欲しい日本人の DNAが稲妻走らせたのかもしれないですね。

『山下白雨』はこれまた赤で表された富士ではあるものの、『凱風快晴』よりも深く濃い血のような赤で描かれています。そしてその下には富士よりも明るい赤色の稲妻が伸びています。富士の上は澄んだ快晴ではありますが、地上は漆黒。そのコントラストが畏怖を人間に植え付けているのかもしれません。白雨というのはにわか雨のことで、富士山は自分の麓では大雨を降らせているけれど頂上では晴れを崇めているのが日本一の所以なのだという矜持を感じます。まさに神々しいと言ったところです。

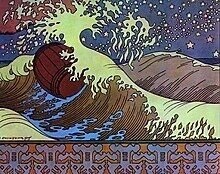

『神奈川沖浪裏』は北斎といえばと言った超有名な作品ですね。この作品は国内外で多くの画家に影響を与えた作品です。例えばロシアの画家イワン・ビリービンの『王妃と赤子は樽に入れられ海へ投げ込まれた」という作品はパロディーともいえそうなくらい北斎の波の描き方のインスピレーションを受けています。波の先端の描き方が鳥の爪のような形が似ていますね。それにしてもロシアでは星を表すとき、本当に星型を使うことが意外でした。笑

『北斎づくし』で作品が展示してあるブース以外に映像で紹介しているスペースがあって、ある一角では『神奈川沖浪裏』を版画で完成させるまでの過程を見ました。波が深い青と白でできているわけではなく、それよりも一段回、二段回、三段回薄い青を少しずつずらして陰影と立体感を表していて、それを色ごとに何回も何回も色ごとに繰り返す繊細な作業をしていました。

上で紹介した作品は絵は知っているけれど作品名はあまり知らなくて、意味を知ると富士がどう描かれているかわかるから楽しいです。!

三作品はいずれも水や電気といった自然の脅威と並べても劣らない富士の迫力!それを表現できる技量、、。圧巻です!

今日は三作品で終わり!明日からも『富嶽三十六景』で数作品ピックアップしてみていこうと思います。

近所の本屋に江戸時代の絵画についての本がなさすぎて萎えました…笑もっと違うところ探してみよう、、!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?