産業保健職のための疫学・統計学‐バイアス2:リードタイムバイアス

スクリーニング検査、特にがんの早期発見を目標にして施策を実施するときに評価をどのようなものが適切だと思いますか?

Q:生存期間で評価して、スクリーニング検査をうけた方が生存期間が延びたという結果になった場合、そのスクリーニング検査は積極的に行うべきでしょうか?

答えは「いいえ」なのですが、この記事はその理由を解説していきます。

状況設定

図の読み方

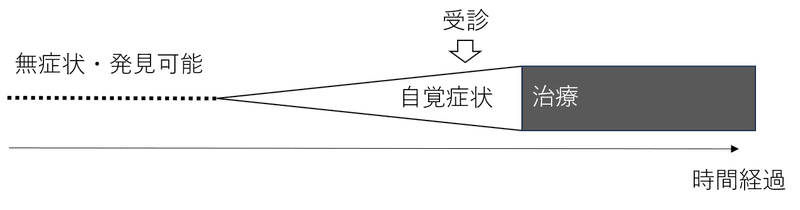

次の図のように各々の人の病気の経過を考えましょう。図の左から右にかけて時間経過を表しています。最初に始まる点線部分は無症状な時期ですが、生物学的には病気がある(例:がん細胞が確かにいる)状態で、がん検診などのスクリーニング検査を実施すると病気を発見できます。

次に白の三角形が自覚症状が出現するタイミングです。この部分のどこかでおかしいと思い受診し、治療が始まる流れです。

そして、治療の結果、うまくコントロールがつくか、死亡します。

このような図を一人の病気の経過として考えていきます。

早期発見すると・・・

リードタイムバイアスと呼ばれるバイアスは病気の経過を考えるとそれほど難しい話ではありません。次の図を見て下さい。

スクリーニング検査をしない場合は、病気の自覚症状が出現してから受診・診断という流れとなる一方で、スクリーニングをすると早期に発見・診断・治療が開始します。そうすると、早期治療に効果がなくても、スクリーニング検査をした分だけ、診断が前倒しになるので、本来の診断時期より早く診断することになります。このスクリーニングによる前倒し分がリードタイムバイアスと呼ばれるバイアスです。

スクリーニングをすることで生存期間が延びた!という主張は、このリードタイムバイアスの影響をないかを考えることが必要です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?