なぜ岩を掴んで育つ木があるのか?〜よくわかる土中環境を読んで①〜

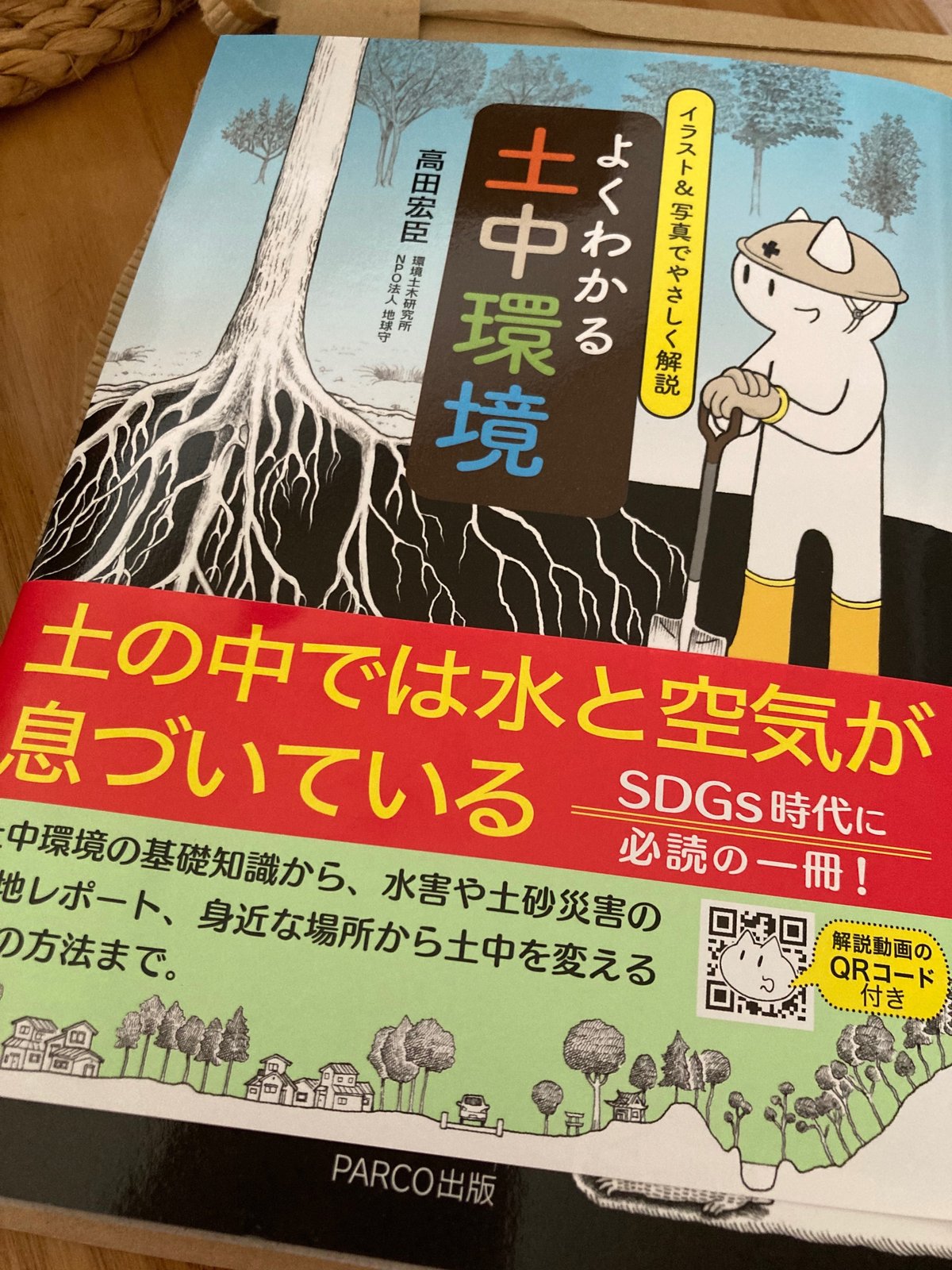

「よくわかる土中環境」高田宏臣著

を読んでいます。

数回にわけてアウトプットすることで、

自分に落とし込んでといきたいと思います。

第一回は

「なぜ土が殆どないのに岩の上で大きく育つ木があるのか?」

という私の疑問に対して、

「よくわかる土中環境」の読書で得た知識をもとに出した

自分の理解を記録していきます。

①山のてっぺんは尾根(おね)という。

②尾根は岩が盛り上がって出来ている。

③それが草木に覆われる。

④木々が根っこで岩を包み込む。

⑤岩の隙間(すきま)にも根っこや菌糸が入る。

⑥岩の隙間に入った根っこや菌糸を伝った水(雨)は、山全体に浸み渡って草木を育てる。

⑦そして余分な水は谷に湧き出す。

⑧菌糸や木の根は、上から下に水をおくるだけでなく下の水分を上にも引っ張りあげる。

⑨健康な森はいつも乾かず、しっとりとしている。

⑩山にある(生き物や土を養う以外の)余分な水は下に行って、谷に湧き出す。

なので川の水は、雨がしばらく降らなくてもいつまでも変わらずに湧き続ける。

〜〜〜

土がないのに岩を割って育つ木を山で見ました。

土がないのに岩を掴んで育つ木も山で見ました。

そして自分の畑で、土の深くにガッチリと石を掴んで離さないセンダグサの根っこを見ました。

センダグサは乾燥した裸地や土がすくないアスファルト沿いによく生えます。

なんで岩石を掴んでいるのか、見るたびに不思議でした。

その植物に理由があるからそうしてるんだろうとは思っていましたが、

この本を読んで、岩を掴んで立つことで水を地下に伝わせて、

常に大地を潤そうとしているんだ、

と気づきました。

②に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?