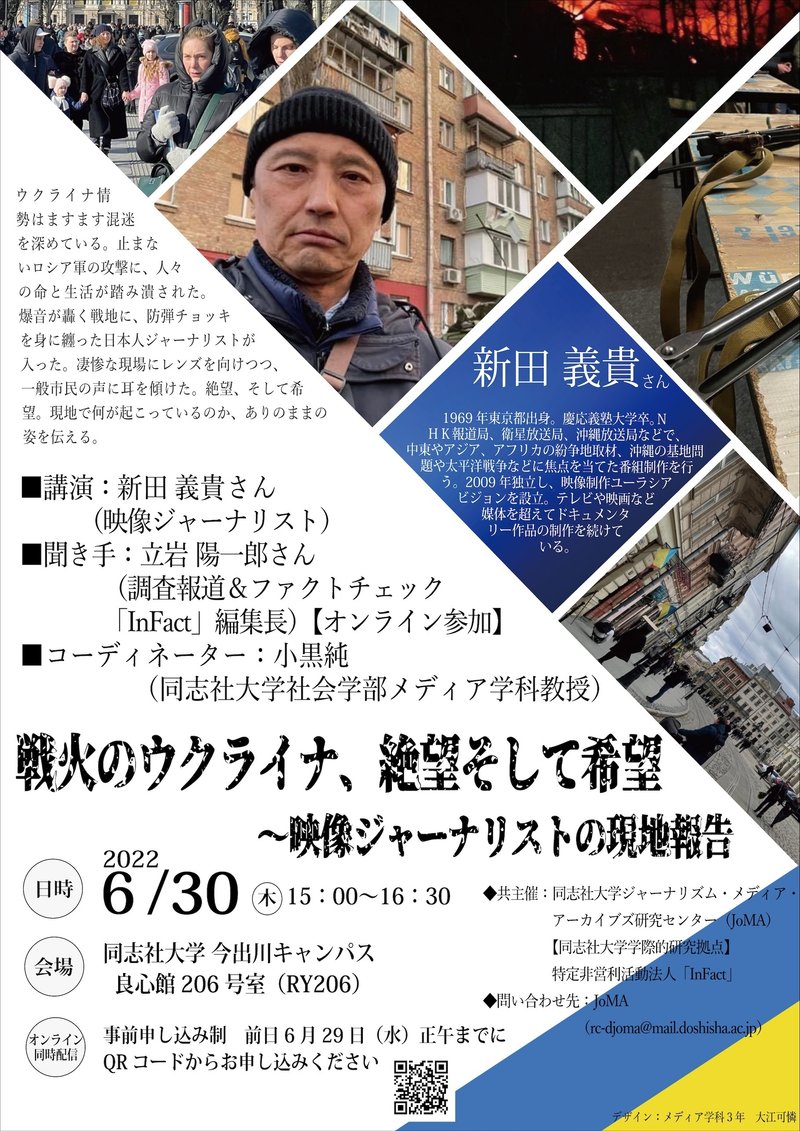

戦火のウクライナ、絶望そして希望 ~映像ジャーナリストの現地報告 2022年6月30日

映像ジャーナリストの新田義貴さんを講師に招いた講演会「戦火のウクライナ、絶望そして希望~映像ジャーナリストの現地報告」が6月30日、同志社大学今出川キャンパスで開かれた。会場となった教室には学生、一般市民ら約100人が参加したほか、オンラインでも同時中継され、約70人が聴講した。(佐藤智哉・齊藤蓮)

「世界の宿命を大きく変えるかもしれない」

ロシア軍の侵攻後、ジャーナリストとしてウクライナに入った。「帰国してから初めての対面講演会」対面での講演は、帰国後が初になる。戦線に置き去りにされた戦車。隣国への切符を求めて押し寄せる避難民。爆撃地になお住み続ける人々…。映像とともに現地の実情を伝えた。

他の仕事が終わりかけていたころ、ウクライナのニュースが飛び込んできた。ジャーナリストという職業であるからには現場に足を運びたいと考え、現地に入ることを決めた。

避難民で押し寄せるプシェミシル駅は混乱を極めていた。「ウクライナの避難してくる人たちで大混乱。時刻表も何ももうめちゃくちゃになっていて、切符も行列していて買えない状態ですね。本当に列車が出るのか出ないのかもわからない状況だったですね」。

戦時下の首都キーウにも入った。「たまたま遠くからとっていますが基本的には兵隊とかバリケードというのは一切撮影禁止というふうに言われて。なぜなら、こういうもの(写真や映像)がネットに出ちゃうと、(ウクライナ側が)どういう守りを固めているかという事が、ロシア側にばれてしまう。とにかく神経質ですね」。

聞き手としてジャーナリスト・立岩陽一郎氏も参加。新田氏との間で、ウクライナ情勢からジャーナリズムの問題点まで、熱い議論が交わされた。

立岩さん「なぜウクライナはキーウを奪還できたのか?それは新田さんが取材している範囲でいうと、そうそう折れる人たちではなかったという事なのでしょうか?」

新田さん「かつてのウクライナ軍に比べると、ハイテク化が進んで、ロシアの旧式の兵器が押し戻されたというのは当然あると思います。多くの人がそれを言っています。ただ、僕が中に入って住民たちを見たときに思ったのは、それを背後に支えた市民の強い意志。兵隊さんのお弁当を作ったり、救急薬品バックを作ったり、いいか悪いかは別にして、兵隊はスーパーヒーローという位置づけなんですよね。私たちを守ってくれる、国を守ってくれる英雄なんだと」

立岩さん「今回機材的には何を持っていかれましたか?」

新田さん「機材は最低限ですね。これは悔やまれるのですが、入ってきたら前線に入れなかったので」

質疑応答に入ると、幅広い年齢層の参加者から質問が続いた。1時間半の講演後も、残った参加者とのやりとりが30分以上に及んだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?