橋について

回復期OT4年生が基礎から学ぶnoteログ。

本日は脳幹シリーズ、橋をイラストを交えながら復習します。

脳幹については前記事 延髄を見てくださいね^^

橋

橋は延髄の上方に続く大きく膨らんだ部分。その背側部は橋被蓋(部)と呼ばれ、腹側部は橋底部と呼ばれている。

橋被蓋部

表面は第4脳室の底、菱形窩との一部となっている。内部では背側正中の両側に内側縦束があり、背外側部は小脳脚がみられる。最腹側部には内側毛帯が横たわっていて、上ではさらにその外側方に外側毛帯がある。外側毛帯は蝸牛神経核や上オリーブ核複合体から中脳の下丘に向かう神経線維束である。

上の背外側部には三叉神経の終始核と起始核である三叉神経主感覚核と三叉神経運動核がみられる。下部の背内側部には外転神経の起始核である外転神経核があって、その周りで顔面神経が顔面神経膝を形成する。下部の外側部で下小脳脚の内側には背側に前庭神経核、腹側に三叉神経脊髄路と三叉神経脊髄路核がある。さらにその腹内側方に顔面神経の起始核である顔面神経核と、聴覚の中継核である上オリーブ核複合体が隣接して存在している。

橋底部

特に膨らんでおり、この中に走る線維束や大脳皮質からの下行性線維束(橋縦束)部を含む。またこれらの線維束の間には数多くのニューロンが存在していて、そのニューロンの集合を橋核という。

大脳皮質からの下行性線維の中で橋核に終わるものを皮質橋路という。さらに、橋核ニューロンの軸索は反対側へ横走し、中小脳脚となって小脳へいく橋小脳路を作る。このように大脳皮質と小脳は橋核を介して連絡される事になり、皮質橋路と橋小脳路とを合わせて皮質橋小脳路という。

橋底部の下行性線維の中には錐体路系の線維も含まれ、その大部分は延髄の錐体に入って脊髄に向かう(これは皮質脊髄路の線維のこと)が、一部には橋底部や錐体から出て脳神経核などに向かうものがあり、これらは皮質核路と呼ばれる。

橋が障害されると…!?

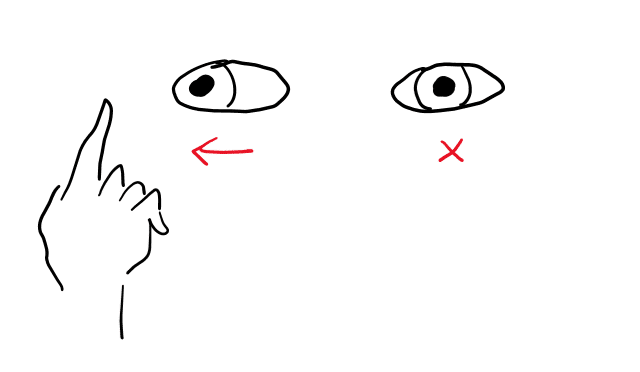

MLF症候群

内側縦束(MLF)が障害されてしまった時に起こる。症状としては、病側の眼球では眼球内転障害、健側の眼球では外転時の眼振がおこる。

閉じ込め症候群

橋の腹側にある皮質脊髄路などが障害されてしまった時に起こる。症状としては全身の運動麻痺。垂直眼球運動と開閉眼は可能。

Millard-Gubler症候群(橋下部腹側症候群)

外転神経、顔面神経、皮質脊髄路が障害されてしまった時に起こる。症状として、病側では外転神経麻痺、顔面神経麻痺、対側では対麻痺が起こる。

橋出血

脳出血の中の1割を占める。高血圧の既往がある人に起こりやすく、出血量が多いと脳出血の中で最も重症で予後不良になりやすい!!

突然の意識障害、呼吸障害、四肢麻痺、両側性除脳硬直、眼球の正中位固定、瞳孔の高度縮小がみられる。脳幹に対する一時脳損傷である為、手術の適応はない…。その為、橋出血に対する急性水頭症に対してはドレナージ手術は行わない。

まとめ

橋出血の方は時折お会いしますので、改めてまとめましたが、やはり脳幹なだけあり生命中枢があったりするので重症の場合は亡くなってしまう…。

また、こちらも脳神経がかなりあるので、改めて復習になりました。

参考文献

(株)メディックメディア 病気が見えるvol.7 脳・神経 第1版

(株)医学書院 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野 解剖学 第4版

※リンクは全て公式Webサイトに飛びます。

補足

あくまでも参考文献を見たおぐらあんこの解釈になります。何かの拍子でこのページに飛んできた方、詳しく知りたい場合は上記文献を参考にしてくださいませ。

イラストは全ておぐらあんこが描いています。

次回は脳幹シリーズ3作目、中脳です。短めになるかもしれませんが…。

そして徐々に大脳へ近づいている…。頑張るぞ…!!

それではお楽しみに(^^)/~~~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?