【YouTube文字起こし】札幌市障がい者相談支援事業所のピアサポーター② 相談室ぽらりすの場合

皆さんこんにちは

札幌市北区にあります、相談室ぽらりすの発達障がいのあるピアサポーターをしております「いちこ」と言います。

今日は札幌市の相談支援事業所のピアサポーター、特に相談室ぽらりすの場合についてのお話をしていきたいと思います。

今回の動画に関連する主なキーワードは、

「発達障がいのあるピアサポーター」

「札幌市」

「相談支援事業所」

「配置ピアサポーター」

です。

他に

「相談室ぽらりす」

「地域活動支援センターアンナプルナ」

「当事者研究」

などのキーワードが出てきます。

こちらはおがるがお届けする、発達障がいのある人たちが使える、社会資源の情報です。

はじめに:札幌市の相談支援事業所の配置ピアサポーター

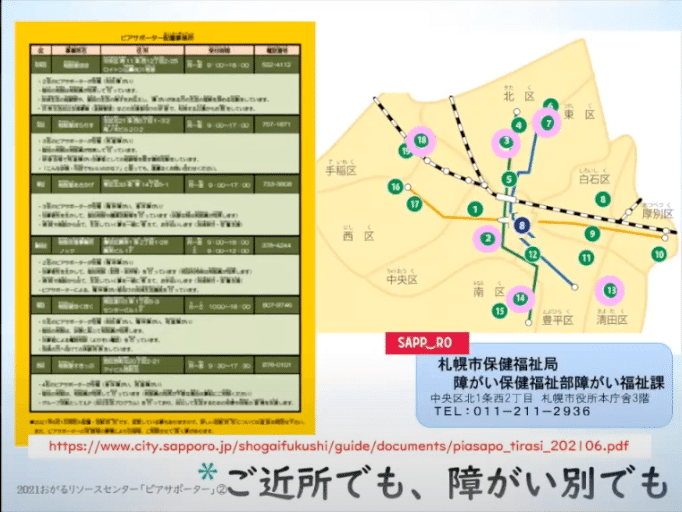

初めに、札幌市の相談支援事業所の配置ピアサポーターは「相談室ぽらりす」以外にもありますので、そちらのご紹介をしていきます。

札幌市のホームページにピアサポーターの活動紹介のリーフレットが掲載されていますので、そちらをご覧になってみてください。

北区にあります相談室ぽらりすの他に、(2022年1月現在)5ヶ所のピアサポーター配置事業所があります。

東区の相談室あさかげ、中央区の相談室ぽぽ、清田区の相談支援事業所ノック、南区の相談室ほくほく、西区の相談室すきっぷに、発達障がいだけでなく、精神障がい・身体障がい・知的障がいなどのいろんな障がいをもったピアサポーターが配置されていて、各事業所ごとに特色があります。

こちらは札幌市の相談支援事業所ガイドブックに掲載されているので、見てみてください。

また、さっぽろ地域づくりネットワークワン・オールでは精神障がい者の地域移行生活移行支援事業のピアサポーターも配置されていますので、そちらも興味のある方は、ワン・オールにお尋ねください。

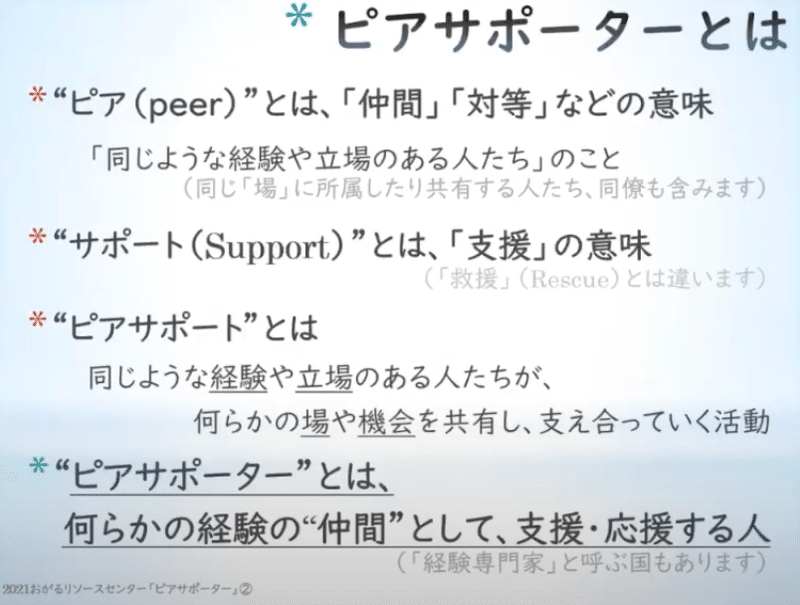

あらためて、ピアサポーターとは

あらためて、ピアサポーターとはということで、「ピア」とは英語で「仲間」「対等」などの意味ですね。同じような経験や立場のある人たちのことで、同じ場に所属したり共有したりする人たち、いわゆる同僚も含んでいます。「サポート」とは「支援」の意味ですが、「救援(レスキュー)」とは違うかと思います。

まとめると、ピアサポートとは、同じような経験や立場のある人たちが、何らかの場や機会を共有し、支え合っていく活動です。ピアサポーターは、そういう何らかの経験の仲間として、支援・応援をする人のことで、国によっては「経験専門家」と呼ぶ場合もあります。

様々な場面でピアサポートは行われます。経験・立場・時期・場など、いろんな共通する場面がある訳ですが、日常的に個人でナチュラルピアサポートというか、当たり前のようにやっているピアサポートもあれば、組織的に仕事として行われる場合もあります。

場としては福祉事業所、病院、就労の職場、あるいは学校などで行われてもいます。

「相談室ぽらりす」に配置されている「発達障がいのあるピアサポーター」の場合

「相談室ぽらりす」に配置されている「発達障がいのあるピアサポーター」の場合についてお話ししていきます。

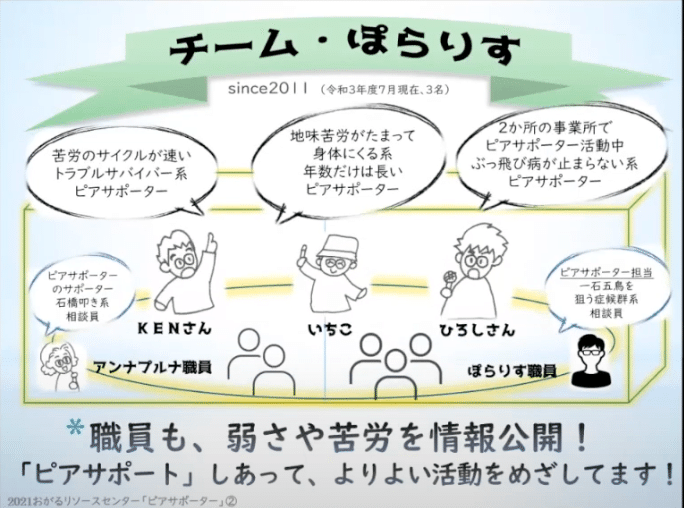

発達障がいの苦労を今も味わいながら、それぞれの経験を生かして活動しています。現在、3人のピアサポーターがいて、他に職員も一緒に、チームとしての活動をしています。私たちピアサポーターは所属は相談室ぽらりすですが、主な活動場所は地域活動支援センターがお隣にあるので、そちらに派遣される形で活動しています。

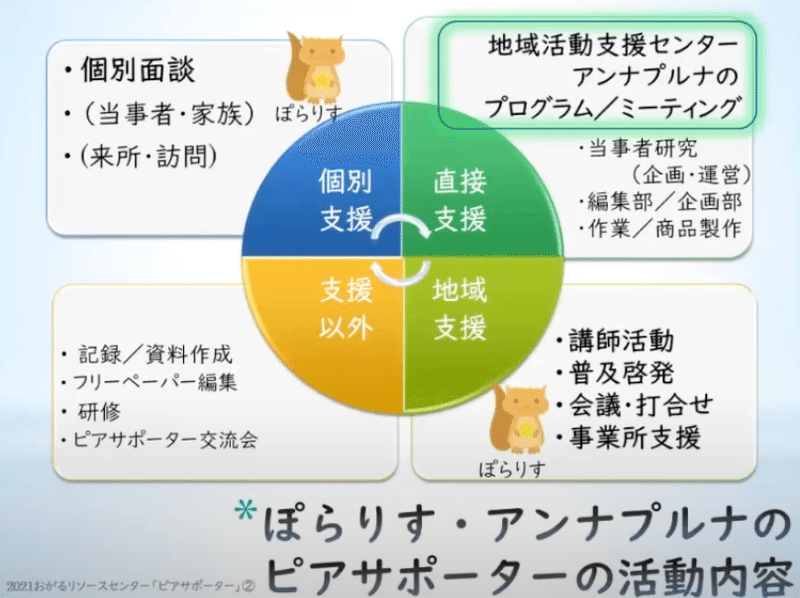

相談室ぽらりす・地域活動支援センターアンナプルナのピアサポーターの活動内容としては、アンナプルナの方では当事者研究をしたり、いろんなフリーペーパーの編集をしたり、作業をしたりと直接支援を行っていますし、ぽらりすの方では、個別の面談や講師活動などもしています。

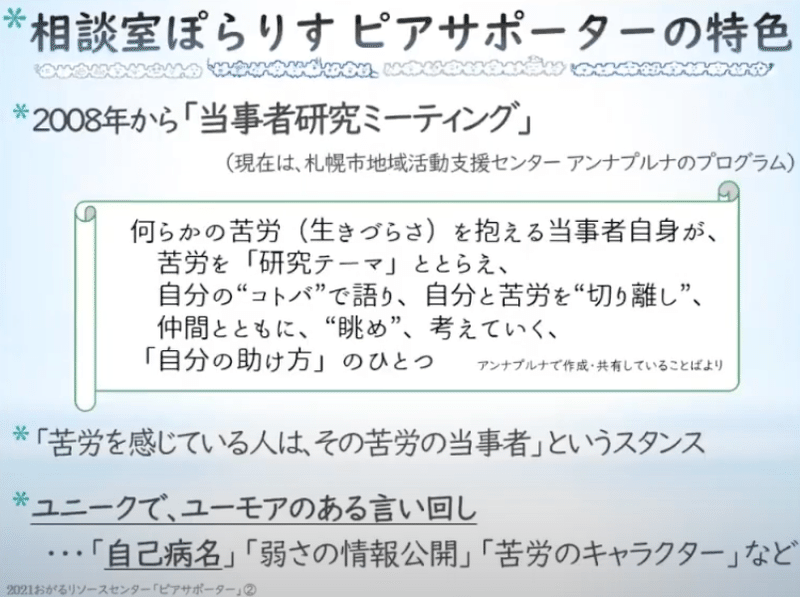

相談室ぽらりすのピアサポーターの特色としては、2008年から当事者研究ミーティングを続けています。現在は札幌市地域活動支援センターアンナプルナのプログラムとして行っています。当事者研究とは、いろんな言い方とか捉え方があるんですが、私たちが共有していることばとしては、

何らかの苦労(生きづらさ)を抱える当事者自身が、苦労を「研究テーマ」ととらえ、自分のコトバで語り、自分と苦労を切り離し、仲間とともに、眺め、考えていく、「自分の助け方」のひとつ

ということばを大事にしています。

苦労を感じている人は、その苦労の当事者というスタンスで行っているので、参加している職員も何らかの苦労を抱えている当事者なので、一緒に当事者研究をしています。

当時者研究では、ユニークでユーモアのある言い回しを使うことが多いのですが、例えば「自己病名」とか「弱さの情報公開」とか「苦労のキャラクター」など色々な言葉があるので、もし興味があったらインターネットや書籍などで調べてみても面白いかもしれません。

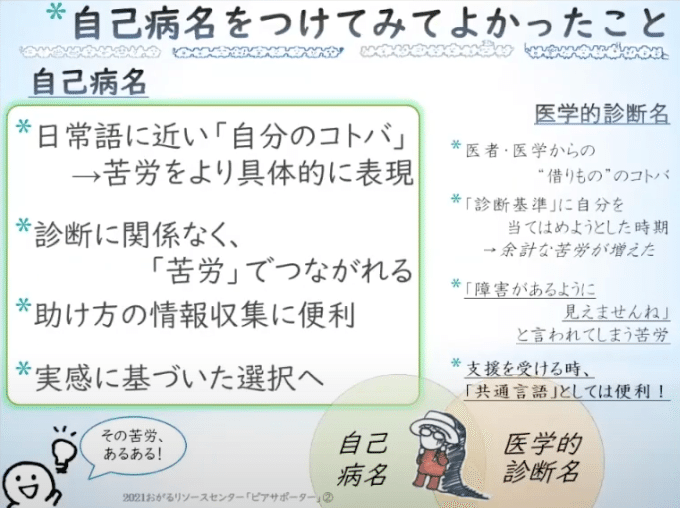

当事者研究でいう「自己病名」とは、医師からもらう医学的診断名とは別に、自分の苦労に自分の経験と実感から、自分がイメージしやすい「言葉」や「比喩」を用いて、自分で名づける、オリジナルな病名のことです。

大事にしている視点は、「人が問題」ではなく、「問題あるいは苦労が問題」だというところですね。私「いちこ」が問題ではなく、いちこの抱えているなんらかの苦労が問題だということで、私と

苦労を切り離して考えてみるということです。

自己病名をつけてみてよかったこととしては、医学的診断名は医師からもらった借りもののコトバということもできるかと思います。

診断基準に実は自分自身を当てはめようとしていた時期があって、そのことで余計な苦労が私は増えました。

あるいは、外から見て「障がいがあるように見えませんよ」と言われてしまう。「だから大丈夫だよ」みたいなメッセージをもらってしまう、受け取ってしまうことがある。

その苦労もありました。

でも、その自己病名を知って、日常語に近い「自分のコトバ」で苦労をより具体的に表現するようになって、診断に関係なく、診断を1つ1つ説明しなくても、「苦労」そのものでつながれる。

どういうその苦労に対しての助け方をすればいいのかという情報収集をするときに便利です。

例えば遅刻をするということでも、物を忘れるということでも、そこで情報収集をすると、いろんなアイディアをもらうことができます。

そういう情報を得た上で、実感に基づいて、次どうすればいいか、自分をどう助ければいいかという選択ができるようになっていくかなと思います。

自己病名をつけ続けていく中で、自分の苦労を言語化し、短くまとめてみるクセがついていきました。

その苦労があるのは残念ですが、でもそれは想定内で順調なことだと思えるようになっていきました。

そのことで慌てずに対処できるようになっていきました。

そうする中で、人に伝えやすくなっていって、こういう時はこう助けてほしいと具体的に伝えやすくなったので、助けてもらいやすくなっていったかなと、私自身は思っています。

そんな私の自己病名を、毎日のように変わるので、今回、自己病名そのものではないんですが、私自身の代表的な苦労としては、地味苦労がたまって身体にくる系、年数だけは長くなったピアサポーターということができるかと思います。

もちろん私だけではなく、例えばKENさんだったら、KENさんがいつも言っている自己病名から私が受け取っているのは、苦労のサイクルが速いトラブルサバイバー系のピアサポーター。

2箇所の事業所でピアサポーター活動中、ぶっ飛び描画止まらない系のピアサポーターであるひろしさん。

このように発達障がいの診断をそれぞれもらっているわけですが、苦労の中心が自己病名だと違うことが見えてきます。

職員も実は弱さや苦労を情報公開するということをよくやっていまして、自己病名をそれぞれ持っています。

今回のは自己病名そのものではないんですけれども、

ピアサポーターのサポーターで石橋叩き系の相談員だったり、

ピアサポーターを担当している相談室ぽらりすの職員の方は一石五鳥を狙う症候群系の相談員だったりします。

相談員であろうと、ピアサポーターであろうと、お互い「ピアサポート」しあって、より良い活動を目指しています。

相談室ぽらりすのピアサポーターが大切にしている視点としては、他機関への要望団体ではありません。当事者たちに教え込む人でもありません。

正解はその相談に来られるご本人が持っていて、自分が自分を助けられるように、発達障がいといっても、一人ひとり全然違うので、私たちの立ち位置は「きっかけ作り人」です。

きっかけ作りはI(アイ)メッセージで行いますし、

情報は「聞かれたら」「そこに置いてくる」「拾うのは相手」ということを大切にしています。

私たちの経験も宝として扱えますし、その相談を寄せてくれる方の経験も宝で、ニーズとして宝を見せてもらえると、何か応援できることがあるかもよという感じでやっています。

たとえば、こんな場合 相談室ぽらりすへ

発達障がいまわりの苦労で寄せられるニーズの例として、相談室ぽらりすには、こんなニーズがあったりします。

発達障がい周りの苦労はご本人だけじゃなくて、ご家族、支援機関・支援者の方、あるいは地域の方も発達障がい周りの苦労をしているかもしれません。

ご本人やご家族は発達障がいのある人にあってみたい、話をしてみたい、話を聴いてみたいという方がいらっしゃるので、個別の面談が設定されるかなと思います。

ご本人の中でもうちょっと具体的に自分にはこんな苦労があって、色々やってみたんだけれども、うまくいかない。ちょっと行き詰まっているなっていう時に、ピアサポーターの話を聴いて、ヒントを見つけたいという方も、個別の面談に来られたりします。

ご家族や支援機関の方は、意思疎通がうまくいかない、何かがズレているという時に、当事者の話を聞いて、何かヒントが得られるかなということで、個別のレクチャーだったり、研修に呼んでくださったりします。ご本人のニーズと支援のズレがある場合も、声をかけていただくことがあります。

そういう私たちの経験談や意見は、私たちの個人的な「こういう場合は」なので、そのまま当てはまるというものではないのですが、何か参考にしたい、参考にできるかもと思ってくださる方は、研修などに呼んでくださったりもします。

それが巡り巡って地域の方に届けばいいなと思っています。

今までの講師活動としては、テーマとしては、「当事者研究とは」「発達障がいのある自分」「障がいがあることでの経験だったり・考えること」あとは「ピアサポーターについて」などのレクチャーをしたりしています。

教育委員会とか、社会福祉協議会とか、親の会とか、学校とか、就労移行支援事業所などに呼んでいただくこともあります。

たとえば、こんな場合 札幌市地域活動支援センターアンナプルナへ

発達障がいまわりの苦労で、寄せられるニーズの例をもう1つお話しします。こんな場合は地域活動支援センターアンナプルナにいらしてみてはどうですかということなんですけれども

アンナプルナというのは、相談室ぽらりすの隣にあります。作業だったり、余暇活動だったり、グループ活動だったりをしています。

私たちの仕事としては、場づくり・雰囲気づくり、振る舞いかたの見本のひとつだったり、相談したいんだけど、こんなことを相談していいのかなという相談を受けたりとかしています。

あとは(情報提供として)、たとえばスマホの使い方がちょっとわからないんだけどというところにたまたま私たちがいて、こんなふうに使うといいですよとか、こういうふうな意味かもしれませんねみたいな、ちょっと雑談めいたところから、情報提供をしたりもしています。

あとはグループワークでファシリテーションや板書などもしています。

アンナプルナに来られる方としては、ご本人、ご家族や支援機関のかたがいますが、利用者の皆さんんも発達障がいの方が多いので、いろんな人に会ってみたい、話してみたい、話を聴いてみたいという方もいらっしゃいますし、当事者研究を長く続けているので、当事者研究に興味がある方もいらっしゃいます。

もうちょっと具体的に、次のステージに踏み出したい、でもすごく不安だっていうところで、当事者性のある私たちがいるというのを聞いて、ちょっと安心していけるかな、通えるかなって思っていただく方もいらっしゃいます。

あるいは支援機関、(例えば)就労系の事業所で、ピアサポーター活動に興味がある利用者さんと一緒に、場づくりの様子を見学して、自分たちの場づくりをしていきたいという方もいらっしゃることもあります。

ピアサポーターが入るプログラムの例として、当事者研究というのは先ほどから繰り返し(紹介)していますが、5つのちょっとずつ違う当事者研究をやっています。

配置ピアサポーターを利用してみたいと思ったら?

配置ピアサポーターを利用してみたいと思ったら

まずは身近なところで話題にしたり、相談してみるところから初めてみると良いかもしれません。

個別に会ってみたい場合は、まずは身近な支援者がいる方は相談してみる。あるいは直接、各事業所(相談室)、もちろん相談室ぽらりすだけではなく、お近くのピアサポーターを配置している相談室に連絡してみるのもいいかもしれません。

研修などの講師派遣を希望の場合は、直接、各事業所の方にご連絡ください。

そうしますとピアサポーターの担当相談員がいるんですけれども、相談のニーズを整理して、依頼内容を整理して、私たちに調整をかけてくれます。その中から担当する人を決めて、実際にその場が設定されます。

それは講師派遣の場合も同じです。3人でという場合もありますし、一人でという場合もありますし、その方のニーズと団体のニーズに合わせて、色々、準備をします。

お近くの、あるいは障がい種別に合わせた配置事業所があるので、そちらの連絡先の方に連絡をしていただくのも良いですし、取りまとめ全体は(札幌市の)障がい福祉課でもやっていますので、問い合わせてみていただいてもいいかもしれません。

さいごに

最後にですが、もし、これをご覧になっているあなたが、苦労に行き詰まって、固まってしまった状態を少しでも変化させてみたいとか、違う視点で眺めてみたいとか、きっかけが欲しいと思った時、自分自身を助けるために、誰かに応援してほしい、手伝って欲しいと思った時、私たちピアサポーターがいることを思い出してみてください。

あくまでも私の場合ですが、発達障がいなどを巡る苦労をしている人は、診断がついている人もついていない人も、ご家族も支援者も、支援を志す人も、私にとっても苦労の仲間「ピア」です。

いつかどこかでお会いできたらうれしいです。

あなたとあなたの苦労をささやかながら応援しています。

どうもありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?