コロナ禍における死亡率変化

2021年から2023年にかけて、大幅な超過死亡が見られたことが、ネットを賑わしている。コロナが広がり始めた2020年は超過死亡がなく、逆に過小死亡が見られたことと、接種が始まった時期とタイミングをあわせたかのように超過死亡が増えていることから、原因は接種だという意見も多い。

本当のところどうなのか、厚生労働省の人口動態統計を元に、色々と調べてみた。

年齢階層別死亡率

死亡率とは、一年間で亡くなった人の人数で、人口十万人あたりの数字で示すのが一般的である。当然のことながら、若いほど死亡率は低く、高齢になるほど死亡率は高くなる(下図)。5歳から9歳までの年齢階層での死亡率は、10万人あたり6.1人。これが90歳から94歳の年齢階層になると10万人あたり1万3575人になる。その増え方は下の対数グラフで直線なので、指数関数的である。おおよそ年が7歳増えると死亡率が2倍になる。

このため、日本人人口全体を対象とした超過死亡統計では、高齢者の死亡率変化がほとんどを占め、若年層の変化は統計にはあらわれない。

若年層への影響をみるためには、年齢階層毎の分析が必要となる。

死亡率の長期トレンド

平均寿命が年々伸びていることからもわかるように、死亡率は年々低下している。これは食生活、衛生環境、医療技術などの改善によると思われる。

下のグラフに、年齢階層別の死亡率が、1950年から今までの間、どのように変化したかを示す。

特に若年層の死亡率低下が著しく、0歳から4歳の年齢階層での死亡率は1950年からの70年で40分の1以下になっている。30歳から34歳の層でも10分の1に低下している(下図)。

高齢化

その一方で高齢化が進んでいる。日本人人口に占める65歳以上の人の割合である高齢化率は、1950年には4.9%であったが、2022年には29.5%にまで上昇している。

年齢階層別の死亡率が低下する一方、高齢化によって全体の死亡率が増加する。その結果が、下のグラフに示すようなU字カーブである。

1950年から1980年の間は、年齢階層別死亡率低下の影響が大きくて、全体の死亡率が下がっていったが、それ以降は高齢化の影響のほうが大きくなって、全体死亡率は増加傾向となっている。

死亡率の季節変動

死亡率は季節によって変動する。冬の寒い時期に高くなり、6月が最も低くなる。やっぱり人間はアフリカ起源の熱帯性動物だ。

死亡率変化と陽性者数

このように死亡率には様々な要因が絡み合っていて複雑である。まずは季節変動を取り除くために、死亡率について12ヶ月の累計をとってみた(下図)。合わせてコロナの陽性者数を棒グラフでプロットしている。

2019年12月までの増加傾向は、高齢化によるものである。コロナ禍が始まった2020年になると、なぜか増加が止まって、むしろ減少傾向となった。そして2021年になって、急激な増加に転じている。

これは、2020年の超過死亡がマイナスであり、2021年以降、大幅な超過死亡が発生していることを示している。

陽性者数とも相関があり、コロナによる直接・間接の影響によるものと思われる。

年齢階層別に相関を見る

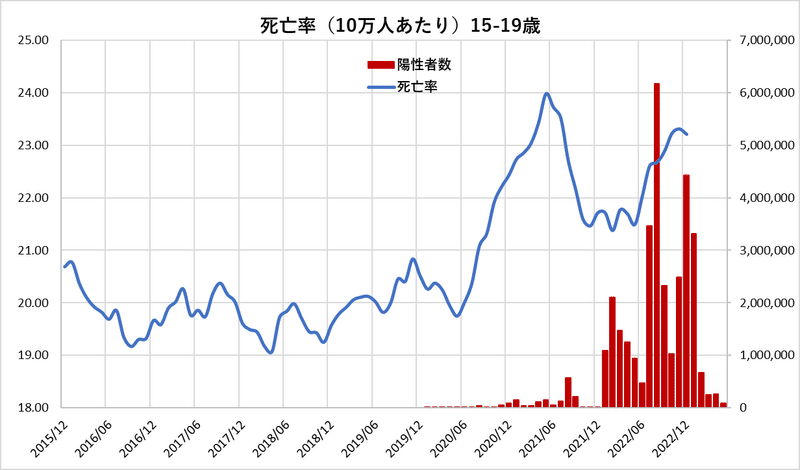

上のグラフでは、死亡率の高い高齢者の影響が強く出ているため、若年層への影響がわからない。そこで年齢階層別に死亡率のグラフを書いてみる。数が多いので、15歳毎のものだけを示している。

いずれの年齢階層でもコロナ禍の影響が見られるが、影響の形が年齢階層で違っているのが印象的である。

15歳から19歳、30歳から34歳の年齢階層では、2020年6月から2021年7月にかけて死亡率の急激な増加が見られる。その後、少し落ち着くものの、2022年7月頃から再上昇している。

一方、75歳以上の高齢層では、2020年12月から急激な増加を続けている。

どのような要因でこのような変化が起きているのかは不明である。コロナ死での説明は難しく、コロナの蔓延に伴う行動自粛などが関係している可能性もある。

ちなみにワクチンについては第一回目が始まったのが2021年6月、第3回目が始まったのが2021年12月である。

ワクチンと陽性者数

最後にワクチン接種と陽性者数の相関をグラフで示す。

第5波が収まったと思われる2022年1月、3回目のワクチン接種に合わせるように陽性者数が激増し、第6波となった。その後も、4回目、5回目の接種と同期して第7波、第8波が発生している。

3回目以降の接種は、免疫機能を弱め、むしろ感染しやすくなるという説がある。実際に厚生労働省のデータでも未接種者より接種者のほうが陽性者率が高いという事実があった。その後、厚生労働省はデータの公開を止めてしまった。

結論

年齢階層によって違いがあるものの、2020年の6月から12月頃を起点に、死亡率が急増していることは間違いない。

死亡者数では、高齢者が圧倒的多数であるが、年齢階層別分析によって、若い人にも大きな影響が出ていることがわかった。

第5波までの陽性者数が少ない時期にも、若い人を中心に死亡率増加が見られることから、陽性者数と死亡率増加との直接的な結びつけは難しい。

コロナへの恐怖、社会活動の激変などがストレスとなって、死亡率を増加させた可能性はある。

また第6波以降は、陽性者数こそ爆発的に増えたが、重症化は抑えられている。ウイルスが弱毒化したと思われる。接種と同期して、陽性者数が増えていることも要注意である。接種に感染予防効果がない可能性、逆に免疫を弱めて感染を増大させる可能性を考慮するべきだろう。

コロナによる死亡は少なくなっているが、死亡率そのものの増加は止まっていない。免疫低下によって陽性者数が増えているとするならば、免疫低下に伴う様々な病気が増えたり、悪化する可能性は否定できない。コロナによって死亡者が増えているのではなく、免疫低下によって他の疾病による死者が増えているのかもしれない。

現在、6回目の接種が進められている。これがきっかけになって第9波を呼び込まなければよいが。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?