BCPの見直しは必要か?

結論:BCPは見直しが必要

BCPを策定して計画書として完成させれば、後は、BCPに沿って研修や訓練、非常用資器材の備えを行うことで当面の対処・対応は何とかなります

しかし、日ごとに事業を取り巻く状況や環境の変化がBCPを劣化させます

その理由は、次のような状況の変化にあります

事業に影響を及ぼす新たな脅威が現れる

取引先・協力先・競合業者などが変化する

世の中の需要・物価・法改正などの外部環境が変化する

顧客・サービス利用者の特性・ニーズ・利用者数・利用頻度などが変化する

事業を取り巻く状況や環境が変化すると、それに対応する経営戦略を見直す必要が出てきますが、経営戦略が変わると事業に必要な資産(人・物・金・情報)の収支も変化します

今あるBCPは、策定当時の状況や環境、経営戦略、事業資産に基づいて策定していますので、それらの変化はBCPに大きく影響します

また、次のような場合もBCPを見直す必要があります

事業の主力商品やサービスを変更・拡大・縮小した

他企業等と事業協力・提携を結んだ

防災訓練などを通じて改善すべき事項や新たに策定すべき事項を確認した

従業員の変化(入退)や各現場での業務処理要領に変更があった

このように、時間経過とともに変化がありますので、事業を育てるように丁寧にBCPを見直すことが重要です

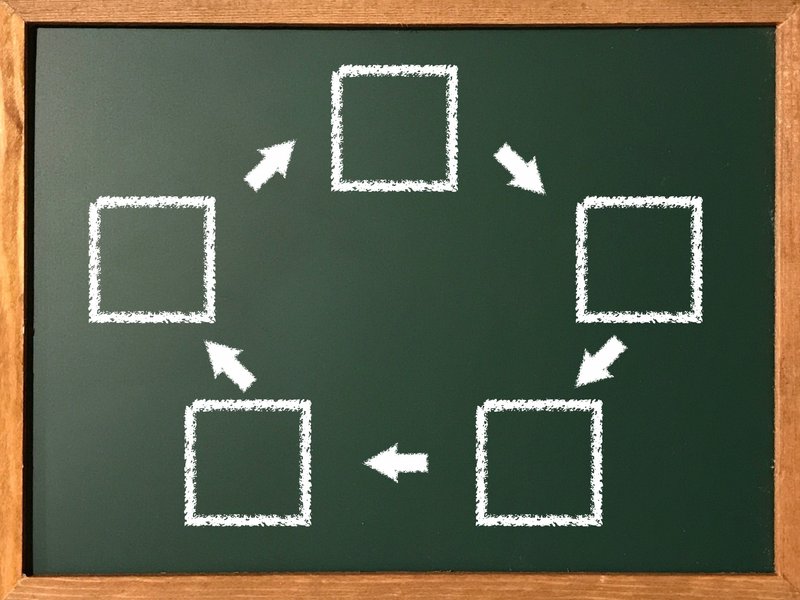

見直しの順番

見直すべき項目が明確であれば、それを反映することが可能となりますが、その際、注意しなければならないことがあります

それは ”BCPの見直しの基本は ”大きな項目” から ”小さな項目” の順で行う” ということです

また、見直すべき事項が複数ある場合は、より大きな項目から小さな項目という優先順で行います

ステップ①

大きな項目とは、その項目を変更するとBCP全体に影響がある重要事項です

一例としては・・・

BCPの骨幹となる項目

事態発生時に優先して復旧・継続させる重要事業(商品・サービス)

想定される被害

重要事業の被害復旧目標

組織的な体制に関する項目

緊急対策の体制

緊急連絡体制

情報の収集・伝達体制

平常時の管理・整備の担当者(担当セクション)

ステップ②

その次に大きな項目は、BCPの発動、業務要領、教育研修や訓練に関して基準となる事項です

一例としては・・・

BCPの発動フロー

発動条件

発動後の活動の流れ図

被害状況下での業務要領

二次災害・事故防止・感染防止対策

販売・サービスの提供

顧客・サービス利用者・事業関係者との連絡

勤務管理

防犯・所内治安維持

従業員、顧客・サービス利用者のメンタルヘルスのケアとマネージメント

平常時の管理と整備

管理体制

施設、設備や備品の保守

事業継続に必要とするリスト等

事業継続用・非常用の資器材

事業経営及びBCPに関するデータと書類

BCPほか、各種対策計画の見直しにかかる事項の記録

教育研修と訓練の実施

実施時期等の基準

訓練の計画、実施、評価、BCPへの反映

その他(必要に応じて策定したもの)

被害状況下での資金調達の方針

主力事業の方向転換(転換する条件、転換の方針など)

業務上の提携・協力が可能と考える他事業所・他企業との調整の方針

事業に関係する行政側担当部課との調整・情報交換

従業員の家族に対する支援・ケアの方

ステップ③

③BCP全体には大きく影響しませんが、方針や基準に基づいて必要とする細部事項です

一例として・・・

事業継続に必要とするリスト等

従業員名簿

顧客・サービス利用者名簿

顧客・サービス利用者状況確認リスト

取引先・関係公共機関・関係事業所等の連絡リスト

事業継続用の資器材リスト

非常用の資器材リスト

緊急避難マップ

緊急搬出物品リスト

非常時の感染症対策マニュアル

防犯マニュアル

従業員用に配布するマニュアルや携行カード等

BCPの見直し・修正の要領

日ごろの業務を通じて得られた改善事項を反映する方法

訓練などで得られた教訓や改善事項を反映する方法

なお、細部事項(特に、名簿やリストなどのようなもの)は、日ごろの業務と並行して修正・改善できるものですから、その都度コツコツと修正・改善を行うようにします

見直し作業とその後の活動

見直し作業は、論理的かつ丁寧に行わなければなりません

事業経営もBCPも大小さまざまな事項が相互に関係性を持っています

特に、事業経営の方針・戦略やBCPの骨幹となる事項を安易に変更すると、その他に付随する項目すべてに影響しますので注意が必要です

そのため、以下の事項に留意しながら論理的に考え、一つ一つ丁寧に進めるようにします

事業主・経営陣など、事業経営上の主要メンバーを参集して行う

事業主だけとか、特定の担当者だけでの作業では、当人だけのの主観となりがちになります

多くの意見やアイデアなどを反映し、複数で変更内容を確認するため、可能な限り主要メンバーが集まって行うことが重要です変更が必要な理由・変更を必要としない理由は、文字や図にして明確にする

見直しが必要な理由は、BCPの内容と現状にギャップがあって、BCPとして機能しない部分があるからです

そのギャップとなっている現状がどの部分で、どのように違いがあるのか、その影響はどこに・どの程度かなどを参加メンバーで共有して検討を進めるためには、文字や図など、目で見て確認できるように整理しておきますBCPに変更・修正を加える内容のダブルチェックとクロスチェック

参加メンバーでの検討を終えて、BCPの変更・修正の作業を進めますが、はじめは修正案を作成して、主要メンバーが再確認(ダブルチェック)します

また、職場の従業員などにも配布して、変更・修正に不明な点や誤りがないかなどの確認(クロスチェック)をしてもらうことで完成させます

変更・修正後の活動

BCPの変更・修正作業は、改訂版BCPを完成させることで終了となりますが、これで終わりにしてはいけません

改訂版BCPに従って、変更しなければならない現状を速やか変更・修正します

また、改訂版で何が変わり、何をしなければならないのかを従業員などに研修などで周知します

最終的に事業主・経営陣は、改訂版どおりの備えや構えが整ったかの確認も怠らないようにします

この流れを繰り返すことで、”使い物になるBCP” として機能します

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?