グループホームの地域連携推進会議とは

今年度の報酬改定に伴う変化に驚きや疑問などを持つ方は多いと思います

この記事では、共同生活援助サービス(グループホーム)の運営に関し、今後の業務に影響する事項を取り上げてお話します

障害福祉サービス事業の運営にあっては、地域住民との連携・協力の機会を設けて、事業に対する理解を得続けることを努力義務とされてきました

(指定障害福祉サービス事業等の人員・設備・運営基準(平18年厚労省令171号)第74条準用)

この度の令和6年度の報酬改定においては、共同生活援助サービスを提供している事業者は、”地域連携推進会議” の開催等が義務付けされました

① 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

② 会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所(施設等)を見学する機会を設けなければならない。

③ ①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。

※外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。

※日中サービス支援型における協議会への報告義務は、これまでと同様

※上記規定は、令和6年度から努力義務化、令和7年度から義務化

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html

今までの地域住民との連携等に関する規定と今回の地域連携推進会議に関する規定との相違について、地域連携推進会議の目的などを踏まえて概要を説明します

なお、この記事を書いている現在で分かっていることを以下に整理しましたが、今後、地域連携推進会議について、より具体的な実施要領などが示されるものと思われます。

なぜグループホームだけ?

グループホーム(共同生活援助サービス)事業にあっては、利用者の権利擁護や個人情報保護の観点から、その運営や施設等の内部事情が周りから見えづらく、閉鎖的な環境が起因する事故・事件の発生が懸念されています

そこで、外部の目を定期的に入れることで、事業運営の透明性と提供するサービスの質を確保させ、事故等の発生や障害者虐待やハラスメントなどの人権トラブルを抑止させる効果を期待しています

既に、介護事業の分野では定着・成果が出ている施策を障害福祉サービス事業にも適用させた形となっています

よって、今後の動向により、グループホーム以外の事業にも適用される可能性があります

地域連携推進会議って、何をするのか?

地域連携推進会議の目的

利用者と地域との関係づくり

地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進

施設等やサービスの透明性・質の確保

利用者の権利擁護

今までの "地域住民との連携等" の目的(①と②)に加えて、③事業の透明性とサービスの質の確保、利用者の人権などの権利擁護も目的としています

更に、次のような効果も期待されています

個別支援計画の効果、各種の研修や訓練が成果を出しているか等を外部の方に見てもらい、意見等が得られる良い機会となる

専門家ではない視点による意見等からの気づき等が得られる良い機会となる

サービスの質が担保されることで、支援を受ける利用者にメリットがある

地域との連携が深まることで、地域における事業運営がしやすくなるなど、事業にとっても大きなメリットがある

地域連携推進会議の5つのポイント

1.会議の構成員と人数

会議の構成員は「地域連携推進員」といい、次の方々で構成されます(細部は例示です)

なお、有意義な意見交換ができる人数として、選出が必須とされている方を含めて5名程度が望ましいとされています

① 利用者(必須)

・意思表示が出来ない利用者の場合は、成年後見人や家族が代理

② 利用者家族(必須)

・会議参加の利用者とは別の利用者の家族であることが望ましい

・参加が難しい場合は、利用者家族と関わりのある支援者など

③ 地域の代表者(必須)

・自治会・町内会の方

・民生委員

・福祉関係のNPO法人の方

・商店街の方、学校関係者

・日常的な付き合いがある施設の近隣の住民も有効

④ 福祉に知見のある人

・同じ地域の他の障害福祉サービス事業者

・介護保険サービスや児童福祉サービスの事業者

・学識経験者

・福祉関係のNPO法人の方

・その他、客観的・専門的な立場から意見を述べることができる人

⑤ 経営に知見のある人

・障害福祉事業や児童福祉施設の経営、介護保険の実務に携わっている人

・財務諸表等から経営状況を把握しアドバイスできる人

⑥ 施設等所在地の市町村の担当者等

・施設等が所在する市町村の障害福祉所管部課の担当者等

(毎回の参画が難しいため、可能な範囲での参画が望まれる)

・基幹相談支援センターや市町村(自立支援)協議会の職員など

2.会議の設置や開催等の態様

① 地域連携推進会議の設置

会議の設置と開催は、指定を受けた事業所単位が基本

施設等の見学は、1個事業所で複数の共同生活住居を設置している場合は、その共同生活住居ごとに訪問する

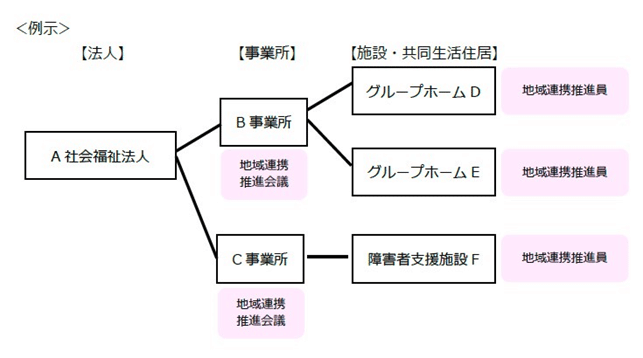

※例:会議は、B事業所とC事業所それぞれに設置して開催

見学は、グループホームD、E、障害者支援施設Fのそれぞれに実施

② 会議の開催と見学の実施の頻度

地域連携推進員の負担を考慮しつつ、会議の開催を年1回以上、施設等への訪問を年1回以上行う

ただし、会議の開催が建物の空間的な都合で難しい場合は、施設等外の会議室等で開催することも可能

③ 会議の態様

会議は対面による実施、訪問は施設等への現地訪問を原則としつつ、地域連携推進員の都合等によりオンラインで行うことも可能である

ただし、全員がオンライン参加とせず、必ず実際に施設等に出席・訪問する推進員が存在していることが望まれる

④ 施設等見学の態様

地域連携推進員の各員に、訪問見学する日程を調整して決定する(可能な限り会議の開催日以外の任意の日程)

この時、同じ日に一か所の施設等に複数の推進員が訪問することも可能であるが、できる限り訪問日や推進員の人数を分散させるなど、施設等の利用者や職員の過度な負担にならないように配慮する

また、地域連携推進員の手引きの「訪問の際の視点」などを活用して、推進員が、どのようなことに着目して訪問したらよいのかなどを事前に知らせる

3.会議の議題の内容

推進員と施設等職員が率直に意見交換し、お互いに気付きを得る機会とすることやお互いの連携を通じて、より良いサービスの提供につなげるといった意識で会議を運営することになります

議題は、事業所や施設等の特性などに応じて、次のような内容(一例)になるかと思われます

① 事業所・施設等の側からの報告

・利用者の日常の生活の様子

・職員の支援の様子

・施設等の運営状況(収支など)

・施設等の行事案内

・地域の関係者に対する障害者への理解促進など

② 地域連携推進員からの助言や意見交換など

・施設等を訪問した際に受けた印象や気付いた点等

・施設等の運営上の工夫や改善点等

・地域事情の状況や変化

・地域のイベントや行事等に関する情報共有など

4.地域連携推進会議における利用者の個人情報の取扱い

① 利用者及び利用者の家族の意向確認

全ての利用者や利用者の家族に対し、会議や施設等訪問を通じて、推進員との顔を合わせ・関係づくりについて、その意向を確認する(望まない顔合わせや関係づくりは、当事者の権利擁護や個人情報の保護の観点からも望ましくないため)

② 個人情報の秘密保持

利用者の個人情報保護のため、推進員の就任に当たり、利用者の個人情報の秘密保持に関する約束をしていただく(参加承諾書等による)

③ 会議資料における個人情報の取扱い

会議資料作成の際には、個人名や個人が特定される情報の記載を避け、記載内容から個人が特定されないように十分に留意する

また、利用者や利用者の家族から同意を得た上で、会議や会議資料等で個人情報を取り扱う場合でも、会議終了後に個人情報が記載された資料を回収するなどの配慮を行う

5.運営推進会議等の結果

会議・見学の実施後は、会議の議事内容、地域連携推進員からの助言や要望等を取りまとめ、利用者及びその家族に情報提供し、以下の要領例で公表する(細部の具体的な要領は、今後、明示されるものと思われます)

・介護サービス情報公表システム又は類似システムへの掲載

・法人のホームページへの掲載

・事業所内の見やすい場所への掲示など

今から準備しておきましょう

地域連携推進会議の開催等の実施は、今年度は努力義務です

しかし、推進員の選出・就任の調整、会議や施設等見学のやり方については、そこそこ時間と労力がかかることが予想されます

従って、今から準備を開始し、まずは試験的・体験的に会議等を運営されることをお勧めします

その際の参考となる資料が掲載されている参考サイトを紹介しておきます

大阪府豊中市ホームページ ←ここのサイトに以下の資料があります

・資料1:地域連携推進会議の手引き(PDF:946KB)

・資料2:地域連携推進会議の手引き(別冊)資料編(PDF:1,443KB)

・資料3 参考様式(ワード:28KB)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?