ガルガンチュア音楽祭2024:本公演1日目(2024年5月3日)

ガル祭 2024 本公演1日目、私は午後から4公演を聴きました。

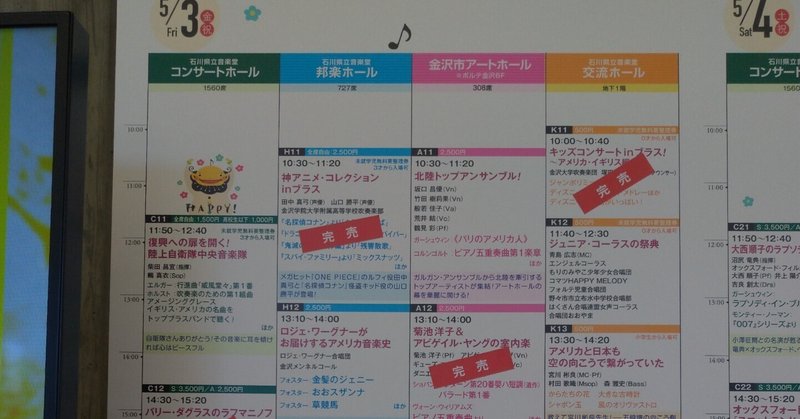

早速完売公演続出でしたね。

最初は能登半島地震以来ずっと閉鎖されていた金沢市アートホールで行われた【A12】「菊池洋子&アビゲイル・ヤングの室内楽」へ。

【A12】13:10~ 金沢市アートホール

1) アンダーソン/プリンク・プレンク・プランク

2) ショパン/ノクターン第20番嬰ハ短調遺作

3) ショパン/バラード第1番ト短調, op.23

4) ヴォーン・ウィリアムズ/ピアノ五重奏曲ハ短調~第1楽章,第2楽章

5) (アンコール)エルガー/愛の挨拶

●演奏

菊池洋子(ピアノ),アビゲイル・ヤング(ヴァイオリン*4),ギョーゾー・マーテー(ヴィオラ*4),植木昭雄(チェロ*4),ダニエリス・ルビナス(コントラバス*4)

公演は前半が菊池さんの独奏、後半がヴォーン・ウィリアムズの室内楽という構成でした。

最初は、会場の気分をパッと明るくするような感じで、ルロイ・アンダーソンの「プリンク・プレンク・プランク」がパキパキと軽快に演奏されました。OEKも弦楽合奏でよく演奏している曲で、途中、チェロやコントラバスをクルっと回す「小ネタ」が入るのが定番のある曲です。今回この部分、菊池さんは「高音でキラッ」という感じで楽しませてくれました。

その後はショパンのお馴染みの名曲2曲。ノクターンの方は「遺作」という言葉に惑わされますが、実は結構若い時に書かれた作品。安定した雰囲気のある凛とした演奏を聞きながら、ショパンにとって「人生の中の5月」の頃に作った曲なのだなぁと実感しました。バラード第1番も落ち着きのある演奏。終盤はダイナミックで余裕のある音楽を楽しませてくれました。

後半はヴォーン・ウィリアムズのピアノ五重奏曲から第1楽章と第2楽章が演奏されました。英国がテーマならばヴォーン・ウィリアムズは外せないということで,この曲を目当てにこの公演を選択。期待通りの素晴らしい作品であり演奏でした。ピアノ五重奏の場合、「弦楽四重奏+ピアノ」という編成が多いのですが、この曲は、シューベルトの「ます」同様,コントラバスの入る五重奏(ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、ピアノ)ということで,全曲を通じて渋く重厚な味わいがありました。演奏の方は、「アビゲイル・ヤングと仲間たち」といった雰囲気があり、ピアノだけが目立つことはなく、OEKの首席奏者たちががっぷり四つに組み合った、スケールの大きさを感じました。第1楽章中間部での抒情的な部分での味わいも聞きごたえがありました。第2楽章もしみじみとしたトーンが続くのですが、陶酔しすぎることなく、ゆったりとしたロマンの世界が少しずつ変化していくような感じでした。

こうなってくると、「第3楽章はどういう楽章なのだろう?」ということも気になりましたが、不思議にこの2つの楽章だけでも十分な充足感を感じました(シューベルトの「未完成」交響曲的な感覚でしょうか)。とはいえ、いつか第3楽章まで全曲を聞いてみたいものです。一昨年と昨年、ヤングさんを中心とした、「アビゲイル・ヤングと仲間たち」公演がアートホールで行われたのですが、その「続編」での演奏に期待したいと思います。

書き忘れましたが…アンコールでは,お馴染みエルガーの「愛の挨拶」が演奏されました。英国出身のヤングさんがほぼ主旋律をたっぷりと演奏。これは貴重な機会だったと思いました。

アートホールのある,ホテル日航金沢のロビーでも色々と無料公演を行っていました。

続いては石川県立音楽堂コンサートホールに移動し、【C12】「バリー・ダグラスのラフマニノフ」公演を聞いてきました。

【C12】14:30~ 石川県立音楽堂コンサートホール

1) エルガー/エニグマ変奏曲, op.36~第9変奏「ニムロッド」

2) ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第3番ニ短調, op.30

3)(アンコール)ラフマニノフ?のピアノ曲

●演奏

バリー・ダグラス(ピアノ*2-3)

マリオス・パパドプーロス指揮オックスフォード・フィルハーモニー管弦楽団

ガル祭の常連の英国出身のピアニスト、バリー・ダグラスさんと英国のオックスフォード・フィルハーモニー管弦楽団ということで,英国アーティストの共演となりました。指揮のマリオス・パパドプーロスさんは,1998年にこのオーケストラを設立した方で,それ以来ずっと音楽監督をされています。最初にこのオーケストラの「ごあいさつ」代わりのような感じで、エルガーの「エニグマ」変奏曲から第9変奏「ニムロッド」が演奏されました。プログラムには「抜粋」と書かれていたので,「数曲演奏?」という期待があったのですが,考えてみるとラフマニノフはかなりの大曲なので,演奏時間的には1曲でちょうど良い感じでした。オックスフォード・フィルの演奏を聴くのは今回初めてだったのですが,ゆったりとしてテンポで老練な感じの風格漂う演奏でした。OEKよりも若いオーケストラなので,少々意外でしたが,パパプーロスさん「らしさ」がしっかり浸透している印象を持ちました。

ラフマニノフのピアノ協奏曲3番の方は,金沢で実演で演奏されたのを聴いたのは...記憶にありません。メロディの親しみやすさの点では2番に負けますが,職人的に作られた密度の高さのようなものがあると思いました。この日の演奏は,遅めのテンポでじっくりと演奏され,甘さよりは重厚さや深さを感じさせる演奏だったと思います。第1楽章冒頭のピアノに出てくるメロディから非常に滑らかで美しく,ベテラン奏者の味がホール内に染み渡る感じでした。技巧的には,「全ピアノ協奏曲中で最も難しい」などと言われる曲ですが,ダグラスさんの演奏には堅固さがあり,どこかブラームスの協奏曲などを聴いているような,内向的な感じがありました。

第2楽章ではゆったりとしたメランコリーの漂う弦楽器に続いて,ここでも渋くためらいがちな気分のあるピアノが印象的でした。「間奏曲」というタイトルが付いている楽章ですが,確かにそんな感じでした。第3楽章は前半はここまでの楽章同様,抑制された落ち着きがありましたが,楽章の後半,ティンパニや小太鼓の音が入ってくると,一気に「エンディング」の気分が高まってきます。ただし,ここでも熱く盛り上がるというよりは,しっかりと溜めを効かせてじっくりとクライマックスを築く感じでした。終結部には,ラフマニノフお得意のシンバルや大太鼓も入りますが,結構控えめで,お祭り騒ぎにならない感じで,じっくりと締めてくれました。オーケストラの響き全体にも落ち着きがあり,ダグラスさんともども,この曲の持つ,純音楽的な魅力を伝えてくれました。

アンコールでは,静かに情感が染み渡るようなシンプルな曲が演奏されました。曲名は分からなかったのですが,ビートルズの「ガール」のようなメロディが出てくるな,と思って聴いていました。ラフマニノフかスクリャービン辺りの曲のような気がしました。

再度アートホールに戻り,【A13】「藤原道山×国府弘子:夢の共演」を聴いてきました。この公演も完売でした。

【A13】15:50~ 金沢市アートホール

1) 藤原道山/アメージング・グレイス

2) チック・コリア/スペイン

3) グレン・ミラー/ムーンライト・セレナーデ

4) ガーシュイン/ラプソディ・イン・ブルー

5) エルガー/行進曲「威風堂々」第1番

6) 藤原道山/東風

7) 国府弘子/スターランド

8) (アンコール)レノン&マッカートニー/レット・イット・ビー

●演奏

藤原道山(尺八*1-4,6-8),国府弘子(ピアノ*2-8)

実は尺八という楽器をこれだけ間近で聞くのは初めてだったのですが,まず藤原道山さんの尺八演奏の表現力・音色・音量の幅広さに圧倒されました。国府弘子さんのピアノの自信に溢れた雄弁さと合わせ,新しい音楽世界がパッと目の前に広がった感じがしました。

演奏前,池辺晋一郎さんによるプレトークで,道山さんは沢山の尺八を持ち替えて演奏します,という予告がありましたが,確かにそのとおりでした。サックス奏者がソプラノ,アルト,テナー,バリトンサックスを使い分けるのと同様とですが,尺八の方が楽器自体は軽いので,一度に全部を両手に抱えて台の上に並べるという感じでした。池辺さんは「尺八は一尺八寸の大きさだから尺八呼ばれる。大きさが違うのも「尺八」という呼ぶのだろうか?」と面白いことを言っていましたが,「確かに」と思いました。

最初に尺八独奏で「アメイジング・グレイス」が演奏されました。純粋に尺八の音色と音量の幅広さをデモンストレーションするような見事な演奏でした。続いて,チック・コリアの「スペイン」が国府さんとのデュオで演奏されました。実は初めて聞く曲でしたが,その後,今年のガル祭を通じて繰り返し演奏されたので,チック・コリアの曲の中でも人気の高い曲なのだと分かりました。最初は,ロドリーゴのアランフェス協奏曲のメロディをそのまま使った感じで開始。この部分では,尺八は非常に太い音で演奏されましたが,その後一気にテンポがあがり,「情熱大陸」といった感じのラテン系のテイストになりました。このパッと切り替わる辺りの鮮やかさは国府さんの衣装(絵が大きく描かれたミニスカートのドレス)ともども大変鮮やかでした。

続いてグレン・ミラー楽団の演奏で知られている「ムーンライト・セレナーデ」が和風のテイストで渋く演奏されました。私の脳内では,自然に村田英雄(若い方は知らないでしょうか)がたっぷりと歌っているような感じに勝手に変換されてしまいましたが…この味わいも面白かったですね。

そして今回のプログラムのいちばんの聞き物だと感じたのが,ラプソディ・イン・ブルーでした。かなりカットして演奏をしていましたが(国府さんの方は本来の全曲の楽譜を見て演奏しており,飛ばしながら演奏している感じでした),尺八+ピアノ版というも楽しかったですね。尺八という楽器は,もともとフルートと似た感じの部分があり,グリッサンドなども出来てしまうので,この曲の冒頭部分の本来はクラリネットがグリッサンドを聴かせる部分なども,見事に再現されていました。ブルース風の部分などは軽快な味わいでしたが,中間部は「尺八によるアリア」といった聞き応えがありました。ムラ息が入ると「いかにも尺八」という味わいになります。国府さんのピアノの方は,豪快に肘打ち奏法(?)が入ったり,どんどん佳境に入っていき,全曲をバシッと締めてくれました。

演奏後,道山さんは足も使って演奏されていたことが紹介されました。ノリノリ気分で足を上げていたわけでなく,手が足りないので足も使っているとのこと。邦楽器で西洋音楽を演奏することの大変さと当時に面白さを味わうことができました。

その後,配布されていたプログラムでは未発表だった,国府さんによるピアノ独奏の曲が演奏されました。演奏されたのは,音楽祭のテーマに忠実にエルガーの「威風堂々」第1番。その中の「多分,みんながいちばん好きな部分」が美しく演奏されました。曲の最後の部分,どんどん高音に駆け上がっていって静かに終了という感じになっていましたが,国府さんはこの部分では「空中の鍵盤」を弾くジェスチャー。お客さんの頭の中で音を響かせて欲しいというアイデアでしたが,とれも洒落た演出だなあ,と思いました。

最後は道山さんと国府さんのオリジナル曲がそれぞれ演奏されました。「東風」の方は少しレトロなロックのようなノリのある曲で,ムラ息も加わって独特のムードを作っていました。それでいて泥臭い感じがしないのは,道山さんらしいところかなと思いました。国府さんのオリジナルの「スターランド」は,大地が平和でありますようにとの祈りを込めた音楽。どこか英国の民族的なダンスのような味わいもあり静かに締めてくれました。

アンコールでは,ビートルズの「レット・イット・ビー」が演奏されました。この曲も…村田英雄がビートルズを歌ったらこんな感じかも(どうも発想が貧困ですね),と密かにウケながら聞いていました。道山さんの尺八には人の声を想起させる部分があるなぁと思いながら聴いていました。

一度,広上さんとの共演など見てみたいですね

次の公演まで少し時間があったので,エリア内+エリア外をふらふらしていました。

ラプソディ・イン・ブルーはこの編成にぴったりですね。

その後,エリア外へ。香林坊まで自転車で行って帰ってきました。

この日最後は,石川県立音楽堂邦楽ホールで行われた【H14】「中嶋彰子×能舞」公演へ。能とクラシック音楽との共演は,ラ・フォル・ジュルネ金沢時代からのガル祭の目玉の一つと言って良い公演ですが,今回は中嶋彰子さんが加わることで,さらに演劇的で濃密な世界が広がっていました。

【H14】18:30~ 石川県立音楽堂邦楽ホール

1) 能「羽衣」の一部

2) シェーンベルク/歌劇「月に憑かれたピエロ」~「VI.マドンナ」「VII.病める月」

3) ワイル/歌劇「7つの大罪」~「プロローグ」「II.傲慢」「III.羨望」

4) ワイル/歌劇「三文オペラ」~「マック・ザ・ナイフ」「バルバラ・ソング」

5) 作曲者不詳/アメイジング・グレイス

6) 作曲者不詳/朝日楼(朝日のあたる家)

●演奏

中嶋彰子(ソプラノ),渡邊荀之助,渡邊茂人,川瀬隆士(能舞)

中村香耶(モダン・バレエ),江野泉(笛),緒方里珠(フルート),児島響(ピアノ)

まず暗転した状態のまま,能「羽衣」の中の「いや疑いは人間にあり 天に偽りなきものを」という詞章が音声で流れました(邦楽ホール用の簡易プログラムに加えて,この公演用にディレクターの中村豊さんによる解説文が配布されたので,それを見て書いています)。このフレーズが全体の枠組みとなって,「退廃と浄化」「諦念と覚悟」といった対立的なメッセージが,ワイル,シェーンベルクなどの世紀末気分の漂う怪しい世界の中,能,歌,ダンスそして映像を駆使して表現されていました。

中嶋彰子さんは舞台上手側の袖で,衣装(というか上着)を曲ごとに変えながら語り歌っていました。通常のソプラノの声で歌うというよりは,語りの部分も含め,演劇的に作り込まれた雰囲気で,約1時間のステージ全体がアートになっているようでした。モノクロ映画時代の名女優マレーネ・ディートリヒの世界観を表現と中村さんの解説には書かれていましたが,まさにそんな感じでした。

最初はシェーンベルクの「月に憑かれたピエロ」のなかから2曲。この作品は以前,中嶋さんの歌と演技で観たことがあります。シュプレッヒシュティンメ(歌っているのか語っているのかよく分からない,「いわゆるオペラ的」ではない歌い方)による歌唱で,内容的にも「よく分からない」のですが,中嶋さんの声には冷たさはなく,狂気が混ざった美しさのようなものが感じられました。その後は,ワイルの歌劇「七つの大罪」や「三文オペラ」の中から数曲が演奏されました。

「七つの大罪」はアメリカが舞台,「三文オペラ」はイギリスが舞台ということで,ガル祭のテーマを意識した選曲になっていました。この部分では,渡邊茂人さんによる能舞,中村香耶さんのモダン・バレエも加わり,シュールな世界が表現されていました。最後に「アメイジング・グレイス」と石川県生まれの歌手,浅川マキさんへのオマージュを込めた「朝日楼(朝日の当たる家)」が演奏されました。この部分では,老女に扮した渡邊荀之助さんらによる能舞も加わっていました。この「朝日の当たる家」は,アメリカ民謡が太平洋を渡ったということで日本語で歌われました。ここまで,声以外の楽器としてはピアノ,笛,フルートなどが渾然一体となって使われていましたが,この曲ではシンセサイザーで,エレキギター風の音を使っていました。これもまた独特の魅力を出していました。中嶋さんの声は怪しさと同時に澄んだ美しさもあり,聖と俗が一体となった気分を表現していました。

全体を通して,やや難解な感じはありましたが,多様なスタイルが混ざっている点では,まさにガル祭的(中村さんの解説文にも「大食漢のガルガンチュアよろしく何でも詰め込んだように思えますが...」と書かれていましたね)で,中嶋さんを中心として現実とは全く別の一つの世界観が表現されていたのが素晴らしかったと思いました。

1日目はその他にも注目公演はありましたが(HIMARIさんの公演は早々に完売),翌日以降の体力も考え,私の予定は19:30頃で終了。1日目を聞いた感じでは,新装 #ガル祭 は,新しい世界への関心を広げてくれるような新鮮さある公演続きだったなぁと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?