子どもの「問い」から始まる授業 〜意義と基本的な流れ〜

「子どもの問いから始まる授業」とは、教師の発問ではなく、子ども自身の中からわき上がってきた疑問から展開する授業のことです。これにより、教師主導の授業から、子ども主体の創造的な授業に転換できます。

休校が明けてから約1ヶ月間、私はこの実践に取り組んできました。その理由を一言で言うと、『自立した学び手を育てるため』です。

例えば、コロナの第2波が来たとします。登校できなく家庭学習を余儀なくされる子どもたちに、ノートを1冊渡して、「これで勉強しとき」と言ったら事足りる。そんな子どもたちを育てたいと思っています。

もちろん、この実践だけで、そんな子どもを育てられるとは思ってはいません。自主学習や有名な「けテぶれ」など、様々な取組も行なっています。これらの取組については、また紹介したいと思っています。

鹿島真弓、石黒康夫著 (2018)『子どものつぶやきから始める主体的で深い学び 問いを創る授業』図書文化の中で以下のような記述があります。

これからの時代、答えのある課題は人工知能(A I)に任せ、答えのない課題については人が担うことが期待されています。よりよき未来を構築していくためには、人は答えのない課題について、常に問い続けていくことが大切なのです。

これらの取組が、子どもの未来につながればいいなと思っています。

では、まずは「問いから始まる授業」の基本的な流れから説明します。

単元全体で行う「問い」から始まる授業

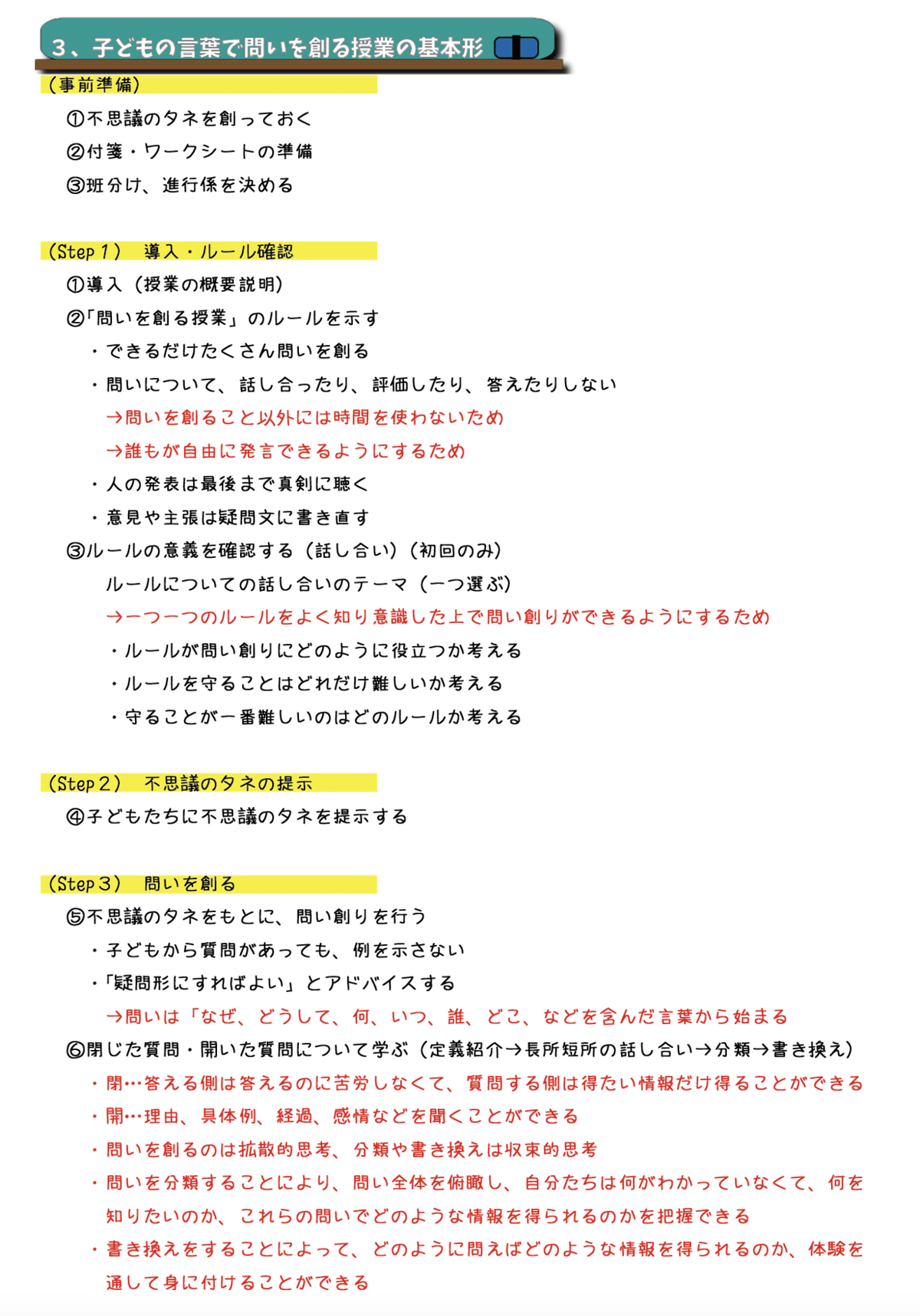

1、問いを作るルールの確認

①できるだけたくさんの問いをつくる

②問いについて、話し合ったり、評価したり、答えたりしない

③人の発表は最後まで真剣に聞く

④意見や主張文は疑問文に書き直す

2、ルールについて話し合う

※以下の3つからテーマから1つを選び話し合う

①ルールが、問いつくりにどのように役立つのかを考える

②ルールを守ることが、どれだけむずかしいかを考える

③守ることが、一番むずかしいのはどのルールかを考える

3、「不思議のタネ」の提示

不思議のタネとは、子どもの言葉で問いを作る授業のカギとなるものです。事前に教師が準備し、授業の最初に子どもたちに提示します。

4、不思議のタネをもとに「問い」をつくる

次のような言葉を使うとつくりやすいです。

・いつ ・どこで ・だれが ・何が

・なぜ ・どのように ・どうして ・どっち

5、閉じた質問と開いた質問

①閉じた質問と開いた質問の違いを確認する

②それぞれの長所と短所を考える

③自分たちが考えた問いを、閉じた質問と開いた質問に分類する

④閉じた質問を開いた質問に、開いた質問を閉じた質問に書き換える

6、知りたいと思う問いを3つ選ぶ(問いベスト3)

7、問いを解決する

8、振り返りを行う

これが簡単な流れです。詳しくは下に紹介している本を読んでください。

次回の投稿では、この1ヶ月に行なった授業の内容について書きます。

【この実践を行うにあたり参考にした本】

『たった一つを変えるだけ』 ダン・ロススタイン、ルース・サンタナ(新評論)

『問いを創る授業』 鹿島真弓、石黒康夫(図書文化)

『子どもの問いからはじまる授業』 樋口万太郎(学陽書房)