遊戯王OCG【フェニックス・ロベレニー】デッキ解説

どうもみなさん、「いなご」 と申します。

私のデッキ解説シリーズ。かつての使用デッキ【アロマノイドヴェーヌ】をリメイクしたこちらを、今回は動画に先んじて解説していきます。

※この記事で使用するカード情報の画像は、遊戯王公式データベースより引用しています

「輝神鳥ヴェーヌ」について

今回のデッキ構築の根幹としたカードは、サムネイルにもある通りこちらのカード、「輝神鳥ヴェーヌ」です。

レべル8の天使族儀式モンスターで、レベル変動とモンスターのサルベージができます。特に②のサルベージ効果は、数ターンにわたって発動できれば相当のアドバンテージを得ることができ、長期戦を得意とするデッキで主に採用されます。

②の効果の発動トリガーは『自分の手札・フィールドのモンスターがリリースされた場合』であり、手順・コスト・効果によるリリースのいずれにも対応するため、数多の決闘者により多種多様なコンボが考案されています。

儀式魔法「原初の叫喚」は、専用儀式であるとともに②の効果が優秀。フィールドに長くとどまることでアドバンテージを得やすくなるため相性は良く、自らをシンクロ素材やリンク素材に使用してもエンドフェイズに復活できるので、1体分の素材を軽減する使い方ができます。

今回このカードのいずれの効果とも相性の良い「インフェルノイド」モンスターを合わせて採用しています。

「インフェルノイド」モンスターはその多くが特殊召喚モンスターであり、『自分フィールドの全ての効果モンスターのレベル・ランクの合計が8以下の時、(特定の手順・場所から)特殊召喚できる。』という召喚条件を持っています。「輝神鳥ヴェーヌ」自身のみであれば召喚条件をクリアし、他のモンスターが並んでいても、「輝神鳥ヴェーヌ」の①の効果を使いレベルの合計を抑えることで条件を満たすこともできます。

現代ではリンクモンスターにまとめることでレベル・ランクの合計を下げることもできるため、これらを適宜活用していきます。「原初の叫喚」の存在から、この方法も実行しやすいです。

レベル4以下の「インフェルノイド」モンスターは相手ターン中に、レベル5~8ならお互いのターン中に、レベル9・10は魔法・罠・モンスターの効果に対して、『自分フィールドのモンスターをリリースして発動できる』効果を持っており、「輝神鳥ヴェーヌ」の②の効果につながります。

相手の戦力を「インフェルノイド」モンスターで削りつつ、「輝神鳥ヴェーヌ」がアドバンテージを得ていくことでジワジワとこちらの有利な状況をつくっていくのが、このデッキの目指す動きとなります。

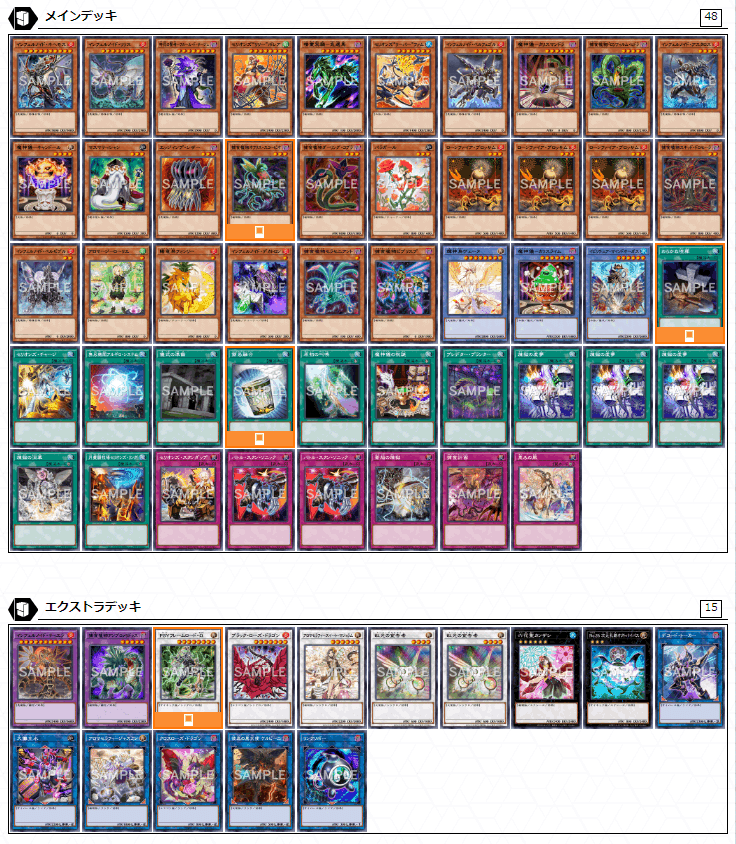

デッキレシピ

リミットレギュレーション:2023年4月1日 施行時対応

前述の組み合わせに加え、植物族を中心にした基盤パーツを採用し、「インフェルノイド」モンスターのみならず多くのリリース方法を搭載しています。

◆上記のレシピは公式DB上で公開しております。

https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/member_deck.action?cgid=aaf79d28a270ed90e489fed49748a53f&dno=9&request_locale=ja

このデッキの戦い方

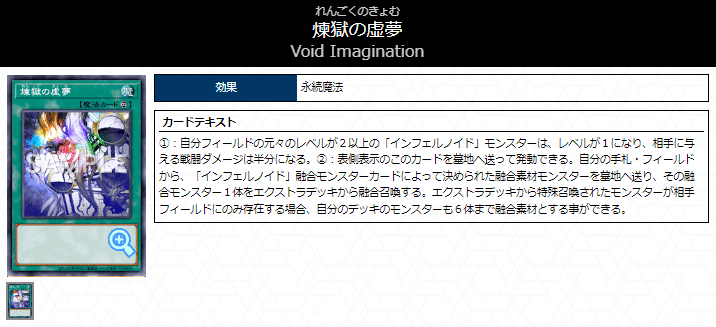

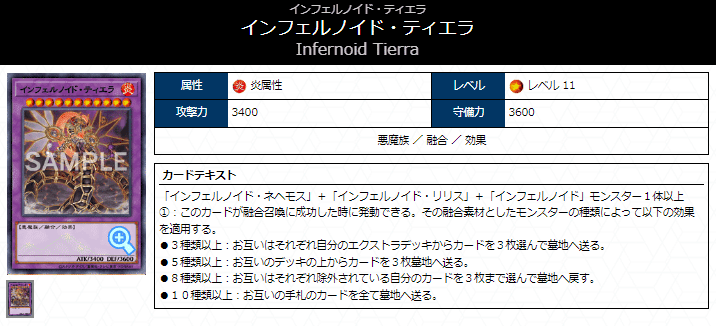

1.「煉獄の虚夢」⇒「インフェルノイド」+儀式モンスターの準備

「煉獄の虚夢」により最大4体の「インフェルノイド」モンスターを素材に「インフェルノイド・ティエラ」を融合召喚。EXデッキから「虹光の宣告者」を墓地へ送り、「魔神儀-カリスライム」を手札に。その効果で芋づる式に儀式カードを集めていく。

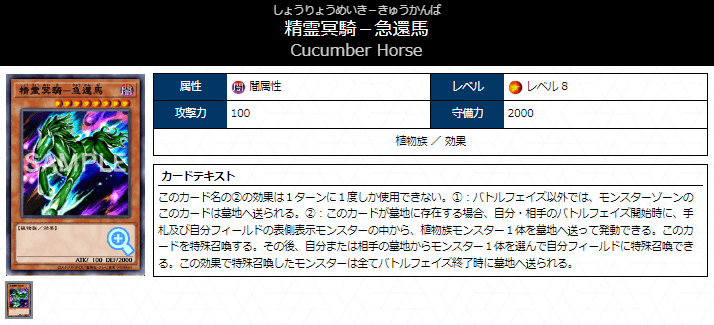

2.植物族初動 ⇒ 「精霊冥騎-急還馬」のアクセス

「捕食植物オフリス・スコーピオ」を初動とした展開で「アロマセラフィ-ジャスミン」+「セリオンズ“リリー”ボレア(ローリエ装備)」+「捕食計画」の布陣に。

相手ターンに捕食カウンターによる妨害と「リンクリボー」によるリリース&植物族サーチまでを視野に。レベル8の「精霊冥騎-急還馬」を手札に加え、「原初の叫喚」のリリースに使用する。

3.サイクル効果持ちで長期戦に持ち込む

「イビリチュア・マインドオーガス」や「大儺主水」の効果により、儀式モンスターによるサイクル構造を形成。「インフェルノイド」モンスターと合わせ墓地メタでアドバンテージを奪い、こちらは「輝神鳥ヴェーヌ」の効果と合わせ手札・デッキ回復を毎ターン行う。

相手ターンに「精霊冥騎-急還馬」で墓地から「大儺主水」を特殊召喚し、①の効果で「イビリチュア・マインドオーガス」をデッキに戻しつつ、②の効果で「魔神儀-カリスライム」を手札に戻せる。②の効果は「大儺主水」自身をリリースするため、「輝神鳥ヴェーヌ」の効果も発動できる。

採用カードの解説-煉獄編-

「煉獄の虚夢」は、「インフェルノイド・ティエラ」を融合召喚するために必要なカード。「煉獄の消華」でサーチ可能ではあるものの、その後の動きに縛りがつく関係上、基本的に単体で即打ちできる場合が最も強いため、素引きでの上振れとなります。

デッキ融合の条件も『エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターが相手フィールドにのみ存在する場合』と少々厳しいため、扱う上で割り切りが重要なカードになります。

ちなみに、「魔神儀-カリスライム」が手に入っていれば、植物族初動との組み合わせだけでこのカードなしに盤面構築はおおよそ準備できます。

EXデッキの「虹光の宣告者」を墓地へ送り、儀式モンスターへアクセスしつつ、自身は「インフェルノイド」モンスターの特殊召喚のための弾となります。ランダム墓地肥やしで戦略が狂うことを考慮し、あくまで4体以下での融合を想定しています。

EXデッキから直接墓地へ送る事で得られる恩恵は、必ずしも自分だけとは限りません。相手のデッキの構築内容によっては、その3枚からこちらを上回るアドバンテージをたたき出すこともあります。そういった点から、登場初期に比べ相対的に弱体化している面はあります。

自身はレベル11で「インフェルノイド」モンスターの特殊召喚を阻害してしまう存在ですが、「アロマセラフィ-ジャスミン」のリンク先にてリリースしたり、高レベルのため「輝神鳥ヴェーヌ」の儀式召喚時に1体でリリースを賄うこともできるので、フィールドから離すことはそれほど難しくありません。

融合召喚成功後は、墓地からも特殊召喚できかつコストも2体で済み、お互いのターンにフリーチェーンでリリースを行える「インフェルノイド・ベルフェゴル」の運用が基本です。

融合素材として必須となる「インフェルノイド・ネヘモス(及びリリス)」は、単体がかなり重く、このデッキの「インフェルノイド」モンスターの比率から見ても、自身の特殊召喚自体がデュエル中に1度できるかどうかという程度のものです。

しかし、他の「インフェルノイド」モンスターと異なり、盤面の全体除去効果や無効除外持ちのため、切り返しでの奥の手や詰めの段階で添えるにはもってこいの効果と言えます。

何とか使ってみたい、ということで次の2枚を採用しました。

「インフェルノイド・デカトロン」は、デッキの「インフェルノイド」モンスターを墓地へ送りつつその効果を得られます。「イビリチュア・マインドオーガス」によるサイクルの中に「インフェルノイド」モンスターを含んでデッキに戻せば、この効果で再利用できます。

レベル変動もシンクロ召喚において助けとなり、「PSYフレームロード・Ω」につながれば、除外された「インフェルノイド」モンスターや「原初の叫喚」を墓地に戻せます。

このカード自体は「バトル・スタン・ソニック」や「精霊冥騎-急還馬」で特殊召喚でき、「円盤闘技場セリオンズ・リング」があれば戦闘で処理しにくくなるため、かなり厄介な存在として居座ってくれます。

「蒼焔の煉獄」があれば、「輝神鳥ヴェーヌ」から「インフェルノイド」モンスターを拾うことで直接手札から特殊召喚できます。エンドフェイズに発動し、無効化される時間をできる限り短く運用していきたいところ。

理想が強い部分はありますが、手札・デッキからの引き出しを用意することで、ただコストとするだけではない理由付けがしやすいです。

採用カードの解説-植物族編-

「捕食植物オフリス・スコーピオ」から、植物族全体の動きを確定させる初動が組めるため、その周辺パーツが軒並み採用となりました。

「ローンファイア・ブロッサム」をはじめとして、制限カードであるこのカードへのアクセス手段は多岐に渡るため、レシピの比率でも結構うまくいきます。メインデッキの枚数を増やすとすれば、ここにつながるカードを増やすことになります。

「捕食植物オフリス・スコーピオ」⇒「捕食植物ダーリング・コブラ」⇒「簡易融合」でこのカードを融合召喚。①の効果で「捕食計画」を手札に加えます。

前2体で「彼岸の黒天使 ケルビーニ」をリンク召喚し、「エッジインプ・シザー」を墓地へ。このカードの②の効果で「彼岸の黒天使 ケルビーニ」をリリースし「捕食植物」モンスターを特殊召喚。

EXモンスターゾーンが空けられているので、ここで「アロマセラフィ-ジャスミン」をリンク召喚できます。

「アロマセラフィ-ジャスミン」は、「捕食植物アンブロメリドゥス」の登場により、このカードの召喚難易度が下がった点で追い風になっていますね。

②の効果の発動のためには、リンク先のモンスターのリリースが必要となりますが、「エッジインプ・シザー」を墓地へ送っておけば手札の植物族をデッキに戻しつつリリースコストを確保できます。リリースするため、ここでも「輝神鳥ヴェーヌ」が反応できます。

③のライフ回復時の効果は植物族のサーチで、いずれも直接的なアドバンテージを得られる優秀なカードです。

「アロマセラフィ-ジャスミン」の②の効果で「アロマージ-ローリエ」を特殊召喚し、これを素材に「リンクリボー」を出せば、このカードの③の効果でライフ回復が挟まります。

この回復をトリガーに、「アロマセラフィ-ジャスミン」の③の効果が発動します。前者の効果を余すことなく利用でき、さらに植物族の展開を伸ばせます。そこでサーチするのはこちら。

「セリオンズ“リリー”ボレア」によって「アロマージ-ローリエ」を装備し、「リンクリボー」をコストに「セリオンズ」魔法・罠カードをサーチ。「アロマージ-ローリエ」の③の効果はどこから墓地へ送られても発動できるため、装備でフィールドに置きなおせるこのカードとの相性が良いです。

初動中に手に入れている「捕食計画」を発動すれば、このカードもレベル1となり「リンクリボー」のリリースに装備カードごと巻き込むことができるため、相手ターン中に「アロマセラフィ-ジャスミン」の③の効果をもう1度使うことができます。

②の効果によるサーチ先が「円盤闘技場セリオンズ・リング」ならそのまま「セリオンズ“リーパー”ファム」までつながり、上級「インフェルノイド」モンスターの苦手とするフィールドのカードへの圧がかけやすくなります。

「アロマセラフィ-ジャスミン」の③の効果の2回目には、このカードを主にサーチしておきます。本来扱いにくいレベル8という高いレベルを「原初の叫喚」のリリースにうまく充てつつ墓地に送ることができると理想的。

このカード自体はバトルフェイズ中の動きに限定されるものの、任意のモンスターとともに蘇生できる点で様々なコンボが考えられます。毎ターンコストを供給できる「バラガール」「プレデター・プランター」を筆頭に、「輝神鳥ヴェーヌ」によるサルベージと合わせて条件自体はクリアしやすいです。

のちに正規の方法でシンクロ召喚した「虹光の宣告者」を蘇生して、バトルフェイズ中の相手の対抗手段を握りつぶしたり、自分ターンに「輝神鳥ヴェーヌ」自体を蘇生して、バトルフェイズ中のリリース手段と合わせ効果を複数回狙っていくのも一興。バトルフェイズ終了時には墓地行きとなりますが、「原初の叫喚」で再度復活が狙えます。

「大儺主水」とともに蘇生すれば、相手バトルフェイズ中の除去として使いつつ、その後リリースして儀式モンスターを蘇生orサルベージできるため、儀式周りの動きを整理することができます。「輝神鳥ヴェーヌ」がいれば、このリリースをトリガーにさらにモンスターを補充できます。

採用カードの解説-儀式編-

「魔神儀-カリスライム」は、手札を1枚捨てて、デッキから「魔神儀」モンスターを特殊召喚できます。毎ターン儀式のサイクルを組む際に手札のこのカードの存在が重要となってきますが、「大儺主水」でのサルベージ対象となるため、このカード自身を捨ててしまっても問題ありません。

デッキからは次の2枚が特殊召喚できますが、主に「魔神儀-キャンドール」から入ることになります。

「魔神儀-キャンドール」の効果で儀式魔法カードをサーチできます。EXデッキから特殊召喚できない縛り自体は、「アロマセラフィ-ジャスミン」のリリースや「セリオンズ“リリー”ボレア」の②の効果のコスト等で解除できます。

1周目の効果発動時には、このデッキにおいて「イビリチュア・マインドオーガス」の儀式召喚に必要な「魔神儀の祝誕」をサーチします。

「魔神儀の祝誕」は②の効果が強力で、墓地にいてくれたほうが都合が良いという場面が多いです。なので、サーチしたこのカードを墓地に置きたいわけですが、この時「セリオンズ“リリー”ボレア」のコストとして最適な存在となります。

逆に、フィールドに残った「魔神儀-キャンドール」はこのカードの②の効果の発動コストとして利用するため、結果的に縛りも解除され美しい噛み合いを見せます。

①の儀式召喚を行う効果は、あらゆる儀式モンスターを出せる一方で、「魔神儀」モンスターしかリリースできない点は注意です。手札の「魔神儀-カリスライム」を捨てずに持ち続けていれば、この点はより安心できます。

「魔神儀の祝誕」の②の効果で「魔神儀-タリスマンドラ」を特殊召喚しつつ「魔神儀の祝誕」を手札に。「魔神儀-タリスマンドラ」の効果で「イビリチュア・マインドオーガス」をサーチしつつ、フィールドのこのカードをリリースすることで、「イビリチュア・マインドオーガス」を儀式召喚。必要なカードをデッキに戻しつつ「大儺主水」のリンク素材とすることで、サイクルが開始されます。

「煉獄の虚夢」から入った場合は「虹光の宣告者」による儀式モンスター2枚のサーチに「輝神鳥ヴェーヌ」を含んでおき、1周目に上記「魔神儀」カードの動きを行いつつ、パーツをデッキに戻した2周目に「原初の叫喚」と「イビリチュア・マインドオーガス」をサーチする流れで「輝神鳥ヴェーヌ」も儀式召喚できるようになります。

「煉獄の虚夢」から入れない場合は、「マスマティシャン」や植物族の組み合わせで「虹光の宣告者」をシンクロ召喚していきます。メインデッキに「儀式の下準備」等を採用すれば速さは出るかもしれませんが、いずれにしても初手から「輝神鳥ヴェーヌ」が降臨する状況は少ないと思われます。

以上の流れで、お互いの墓地を支配し、洗練されたリソースを的確に拾うデュエルの流れを目指します。

採用カードの解説-その他-

このカードはその特性から、墓地のモンスターを手札に戻せる「輝神鳥ヴェーヌ」及び植物族を擁するこのデッキと抜群の相性を誇ります。手札からいきなり発動して相手の意表を突け、サルベージした2周目以降は見えている攻撃札としてプレッシャーをかけられます。

②の効果はデッキに戻したいカードに対し有用で、その後のサーチも「捕食植物セラセニアント」を加えれば防御面の強化もできます。①の効果で「捕食植物セラセニアント」を破壊してやれば、各種「プレデター」カードへもつながります。

1体で「原初の叫喚」のリリースを賄えるレベル8であるため、除去から入ってより安全に「輝神鳥ヴェーヌ」の降臨を狙えます。引いてよし拾ってよし、とても頼もしいカードです。

レベル1の植物族ということで、サーチする意義が少ないものの、こちらにも触れておきましょう。

①の効果は、「マスマティシャン」とのコンボで使うことになります。「虹光の宣告者」のシンクロ素材として重宝します。現在は「グローアップ・バルブ」の制限復帰により、どうしても動きやすいあちらに軍配が上がりますが、シナジーの面で両者合わせることも考えられます。

このカードの利点は、②の効果。自身の破壊を、デッキから植物族を墓地へ送って肩代わりするというものですが、「バトル・スタン・ソニック」で出せるモンスターとしては場持ちが良く、「捕食植物ビブリスプ」経由で「捕食植物オフリス・スコーピオ」につながるため、決して見劣りしません。

「森羅の隠蜜スナッフ」採用型なら、「エッジインプ・シザー」等でデッキトップに置いたこのカードを「精霊冥騎-急還馬」でバトルフェイズに起動し、①の効果をより有効に使う戦略も面白そうです。

「セリオンズ“リーパー”ファム」は、植物族編で説明した動きから「円盤闘技場セリオンズ・リング」を経由して手札に加わります。「セリオンズ“リリー”ボレア」とは相互に②の効果を共有できるため、フィールド魔法による戦闘破壊耐性と合わせて手堅くアドバンテージを確保できます。

このデッキの主要メンバーでは手が出しづらい、相手フィールドのカードに対する回答として、「時花の賢者-フルール・ド・サージュ」とともに重要な存在です。

さらにこのカードには、このデッキにおいて隠れた役割が。それは、水族モンスターである「魔神儀-カリスライム」を装備できるということ。

「魔神儀の祝誕」の②の効果は、『手札及び自分フィールドの表側表示のカードの中から、「魔神儀の祝誕」以外の「魔神儀」カード1枚を墓地へ送って発動できる。』となっており、装備状態の「魔神儀」カードをコストにできます。

状況としては限られるものの、このカードから儀式サイクルの流れにつなぐことが可能ということであり、その点においてこのカードの存在意義は大きいものになっています。

単体では何の能力もないため、後ろに「セリオンズ・スタンダップ」を用意しておくか、「輝神鳥ヴェーヌ」でこのカードのレベルを「イビリチュア・マインドオーガス」と同じにしてから儀式召喚し、「六花聖カンザシ」のエクシーズ召喚につなげましょう。

このカード自体に妨害性能はないものの、「輝神鳥ヴェーヌ」と同様、リリースされた場合に発動する①の効果を持ちます。

自分の墓地からの蘇生はもちろん、相手の墓地のモンスターを奪うこともでき、一時的に蘇生効果へのメタとしつつ、そのモンスターは植物族となるため「精霊冥騎-急還馬」のコストに充てることもできます。

②の効果は植物族への疑似的な効果破壊耐性付与。「セリオンズ“リーパー”ファム」を装備した「セリオンズ“リリー”ボレア」を効果破壊から守れるのは頼もしく、その肩代わりは植物族のリリースであるため、自身や「輝神鳥ヴェーヌ」の効果発動のトリガーとなります。

上述の儀式サイクルにおいて重要な役割を果たすカードであり、「輝神鳥ヴェーヌ」の効果発動にも貢献する、相棒的存在。①②の効果はそれぞれ「イビリチュア・マインドオーガス」、「魔神儀-カリスライム」に対して使いたいため、「輝神鳥ヴェーヌ」とこのカードが一緒に並ぶのが理想。

①の効果は『このカードが特殊召喚に成功した場合』という記載のため、リンク召喚時だけでなく蘇生でも効果が使えるのが優秀で、その点を買われて「精霊冥騎-急還馬」でこのカードを蘇生するデッキタイプをいくつか目にします。

このデッキでは、「インフェルノイド」モンスター以外で相手ターン中にリリースのアクションが起こせるのは「リンクリボー」程度のもので、その選択肢が増えたことは心強いですね。

「イビリチュア・マインドオーガス」をまとめる方法が足りなくなったら、その効果でEXデッキに戻したり、「精霊冥騎-急還馬」の動きが確定できているなら、墓地にいたほうが都合がよかったりと引っ張りだこですが、ゆえにプレイング1つのミスが敗北にもつながりうる、とても大事な1枚です。

「円盤闘技場セリオンズ・リング」で戦闘破壊耐性を得られる一方で、対象に取る効果を無効にできる「デコード・トーカー」の存在は、相性補完の面から見てありがたいですね。素材の縛りが緩いのもナイス。

自身の効果の発動のためにリンク先のモンスターをリリースするため、より盤面に長く維持したい「輝神鳥ヴェーヌ」を守りつつそのトリガーを引いてくれます。

3000を超える攻撃力勝負になる時、このカードが状況打破のキーマンとなることもあるため、未だ侮れない強さを持っています。

植物初動の時はもちろん、レベル1の展開力が高いデッキほど活躍の機会が多いこのカード。いずれの効果もリリースして発動するため、「輝神鳥ヴェーヌ」との相性は言うまでもありません。

あちらの①の効果を使えば、このカードのリリースコストを意図的に生み出すことができ、切っても切り離せないシナジーを発揮します。

「恵みの風」で「アロマージ-ローリエ」を特殊召喚し続けたり、「プレデター・プランター」で「捕食植物セラセニアント」を蘇生、「捕食計画」で捕食カウンターをばら撒くことでレベル1を生み出すといったように、植物族側でのコスト捻出が容易なため、積極的に使っていきましょう。

植物族を中心としつつも、盤面の種族が散っていることが多いこのデッキにおいて、それらをまとめコンボ性を高めてくれるのが「クロスローズ・ドラゴン」。

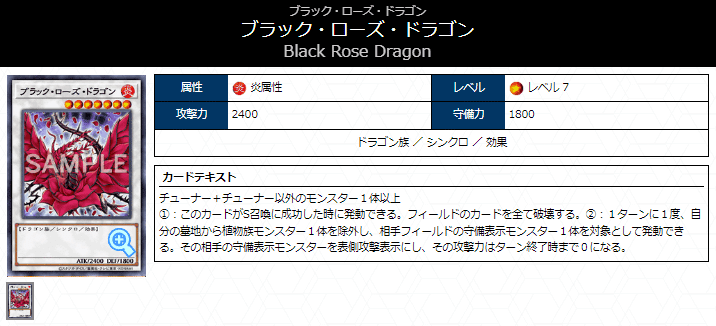

①の効果はリリースするため「輝神鳥ヴェーヌ」の②の効果のトリガーとなり、「ブラック・ローズ・ドラゴン」でフィールドをリセットする、「アロマセラフィ-スイート・マジョラム」で「恵みの風」を構えることでより堅実な盤面を目指すといった分岐も魅力。

②の効果は、①の効果で「ブラック・ローズ・ドラゴン」を選んだ場合に発揮され、リセット後のフィールドに「ブラック・ローズ・ドラゴン」が復活します。この時、自分フィールドのレベル・ランクの合計が8以下となるため、「インフェルノイド」モンスターを追加で特殊召喚でき、ラッシュをかける際に一役買います。

「ブラック・ローズ・ドラゴン」自体にも、墓地の植物族をコストに相手の守備表示モンスターを攻撃表示にし、その攻撃力を0にする隠された効果があるため、ダメージソースとして期待できる存在です。

「アロマセラフィ-スイート・マジョラム」はタイミング的にラグがあるものの、相手フィールドのカードに干渉できる効果を持つため、「恵みの風」とのコンビネーションで有利な状況をより確かなものにできるでしょう。

「No.26 次元孔路オクトバイパス」は、「マスマティシャン」+「エッジインプ・シザー」で主に狙う形になります。

自身を送り付けて「煉獄の虚夢」の条件を無理やり満たしたり、攻撃可能モンスターを限定することで「リンクリボー」や「バトル・スタン・ソニック」がそれをシャットアウトしたり、完全耐性持ちモンスターを無視してダメージを取りに行けたりと、ここぞという場面で助かる瞬間があると思い採用しています。

「眠れる巨人ズシン」のような相手に対して、このカードがない場合にこのデッキが取れる行動は、サイクルを維持し続けて相手のライブラリアウトを待つことしかできないため、アクティブな回答の1つとして頑張っています。

おわりに

私の動画チャンネル開設当初に使用していた【アロマノイドヴェーヌ】のデッキを原型に、現代のカードプールで蘇ったこちらのデッキ、いかがでしたでしょうか。

ちなみに今回のデッキ名の由来は、実在の植物の学名からとっています。

学名の前半は「属名」、後半部分は「種小名」といいますが、ロベの種小名 roebeleniiは、命名者のラン育種家ジェームズ・オブライエンが、スイス人植物収集家カール・ロベレン(Carl Roebelin)に敬意を表して名付けたものです。

ロベレンがラオスのメコン川沿岸でロベを発見し調べてもらうために英国に送りました。オブライエンがそれを調べ、1889(明治22)年に新種として発表しました。

ちなみに、種小名のroebeleniiは、Roebelin という名前をラテン語化した言葉の「属格」(英語の所有格に相当)で、「ロベレンの」を意味します(Phoenix roebeleniiは「ロベレンのフェニックス」に相当)。

属名のPhoenix「フェニックス属」の由来には諸説あり、椰子の葉の広がりが、「不死鳥」や「火の鳥」と呼ばれる古代エジプトの伝説の鳥「フェニックス」の羽を連想させるという説や、ある種のフェニックス属植物の果実が赤紫色になるので、赤紫の染料の産地であり色名でもある「フェニキア」からフェニックスになったという説もあります。

採用カードの集まりから連想しやすい名前を探していたところ、この植物に行き当たりました。デッキのイメージからは想像できないかわいさですね。

東南アジア原産のヤシ科フェニックス属の常緑低木で、直接ヤシ科の連想ができるカードが入っていないのがちょっと残念ですが。

植物族と儀式周りのまとまりは結構気に入っており、採用したかったけど諦めたカードも山のようにあります。

いつか最新のデュエル動画でその活躍を皆さんにお見せできればと思っています。その時はよろしくお願いします。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?