#SD黄色本 発売開始カウントダウン&おわりに・著者略歴・謝辞

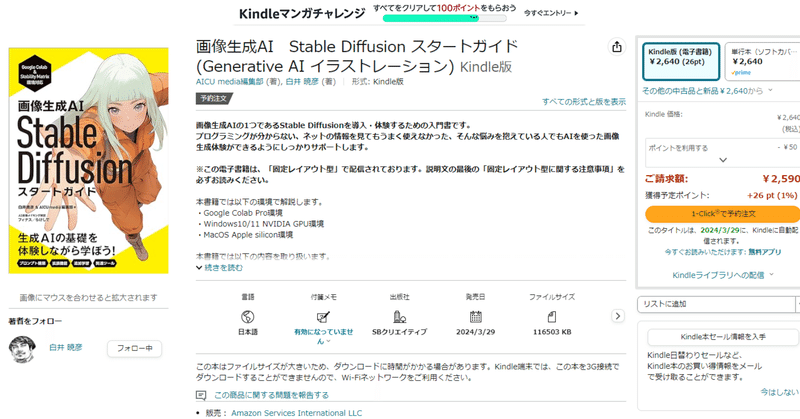

ついに「画像生成AI Stable Diffusionスタートガイド」が発売開始となります。Kindle本の配本を待ちながらこれを書いています。

草稿から

ついに本書の「旅」の最終工程になりました。これまでテキスト画像生成、画像からの画像生成、ContolNetによるポーズや表情の仕上げ、さらに画像生成AIの「脳」ともいえる .safetensors ファイルの作り方を学んできました。次なるステップは何でしょうか。

画像生成AIクリエイター仕草(v1.0)

ここまで、テクノロジーとテクニックの話を中心に解説してきましたが、これからは画像生成AIの倫理や法律についての理解も常に柔軟にアップデートされていく必要があると考えます。AICU media執筆チームのこれまでの経験で「画像生成AIクリエイター:するべきこと・すべきでないこと」をまとめてみました。

すべきでないこと:

・他者の迷惑になること。

・技術的な可否と法律上の可否とマナーやモラル、過去の常識やリスクや感情を混ぜて混乱させること。

・(スキルがあるからといって)他者の作品を上から目線で批判すること。

・画像生成AIだから安いとか、自動だとか、無償で何かを作れるとか「楽して儲かる」など世間を誤解させるようなこと。

すべきこと:

・楽しむこと。作品を作る情熱を持ち続けること。

・わからないことは自分で調べて、共有し、コミュニティや Issue で共有すること。

・あいさつ、返事、お礼、質問を具体化、質問時は「わからない」だけでなく詳細な情報、進行具合を報告するなど誠意、他者に対するリスペクトや理解する姿勢を持つこと。

「ぬくもりティ」だいじ。オープンソースコミュニティの開発者には敬意をもって接しよう。

AICU社もnoteにコミュニティを運営しています https://note.com/aicu/membership/join

—

おわりに「生成AI時代に、つくる人をつくる」

本書は「クリエイティブなAIの使い方」という「ゴールのない探求」と「スタートガイド」という幅広い読者を対象にしたため、技術的な解説については非常に高度な技法が求められました。ニューラルネットワークや潜在拡散モデルとは何か。なぜ文字から画像が生成できるのか、ネガティブプロンプトとimg2imgはどこで生まれた技術なのか、CLIPは「言語と画像の巨大なモデル」 、UNetは「領域・アテンション・拡散の時間進行を扱うネットワーク」といったように定義や歴史を含めて「ひとことで他人に説明できるレベル」に到達すれば十分ですし、そのスキルは新しい技術が出てきた時に「結局これは何なのか、表現に役立つのか、制御できるのか」が説明できるようになります。それで十分でしょう。本書が潜在拡散モデルについて、単なる日本語翻訳を超えた常識化が行えたのであれば幸いです。一方で「生成AIのオカルト(神秘的なもの)」もあります。クオリティタグやMasterpieceちゃん(どこかでみた平均顔の女性が出てくる)のように誰かの創作ではないのに現象としては実際に存在する「集合知としての美」を感じ、理解し、対話し、幽霊でも非科学でもなく「美しいもの」を単なる占有物ではなく「世界とリアルタイムで繋がっていく面白さ」がこれからも生まれてくることを楽しんでいけるといいですね。

本書の主著者・白井暁彦(1973年生)が「コンピューターで絵を描くこと」に出会ったのは10歳の頃、1980年代でした。20代は写真やCG、ゲームやSNSをゼロから作り、30代は海外に渡り科学館やVR作品をたくさん開発し、さらに40代は「つくる人をつくる」という教育者としての活動に目覚め、VTuberなど様々な表現技術に関わってきました。しかし、2022年8月の「Stable Diffusion」との出会いは人生において大きな転機になりました。画像生成AIという先端の研究者による「表現のAIによる集合知化」は人類にとって未開の大陸です。いままで培ってきたカメラやPhotoshopやGPUやSNSサービスといった「表現を支える道具やスキル」が、いままでとは異なる意味を持ち始めます。時を同じくして、巨大な資本に支えられた技術やサービス、生成AIに関する既存の法律の解釈や、ディープフェイク、絵を描く方々のさまざまな方々の想い、ChatGPTのようなムーブメントが大津波のように押し寄せました。何が正しくて、何が誤りなのか。日々作品を作り続け、自問し続け、このオープンな技術に貢献するべく毎日のブログ「メタバース開拓日誌」(note.com/o_ob)を通して社会に問い続け、手を動かし続け、「つくる人をつくる」を繰り返してきました。最先端AI技術で常識が日々更新されていきますが、驚いてばかりではいられません。活動は個人の活動にとどまらず、単なる技術的興味や研究開発のエンジニアリングだけでなく、ビジュアルやクリエイティブを通して、書籍『AIとコラボして神絵師になる-論文から読み解くStable Diffusion』や技術書展15『自分のLoRAを愛でる本』の出版、講演やワークショップを通して、そしてStability AIの皆さんをはじめとする世界中の方々とのコラボレーション、「AICU media」という大学発スタートアップ企業活動を通して、「生成AI時代につくる人をつくる」が花を咲かせ、結実しようとしています。創作活動を通してたくさんの人たちの笑顔や感動の瞬間に出会える幸せを、読者の皆さんにも届けたいです。AICU社には単に画像を作るだけでなく、広告やキャラクターグッズの製作、街のパソコン教室やカルチャー教室といったクリエイティブな「生成AI時代につくる人をつくる」を切望している産業からたくさんの良いお仕事の案件をいただいております。いつか、みなさんと一緒にお仕事する日を楽しみにしています。

謝辞

本書の執筆にあたりお世話になった方々(敬称略)

美麗な表紙、装丁、作例をご提供いただいたアーティストのみなさま

Stability AI Ltd、Stability AI Japan のみなさま

Jerry Chi (ジェリー チー) 、Minoru Saito、Naomi Isozaki、Meng Lee

デジタルハリウッド大学 杉山知之 池谷和浩 事務局の皆様 クリエイティブAIラボ

レビューにご参加いただいた皆様

澤田藤洋仁 GMOインターネットグループ株式会社 上倉佑介

トイメディアデザイン 森山弘樹 合同会社ブンシン 安藤直紀 ADK myousuke 正木

University of Alaska Fairbanks 青木美穂

久米祐一郎 竹島由里子 床井浩平 宮田一乘 三宅陽一郎 草原真知子

AICU Inc. 徳田浩司 インターンの皆様 HEAVEN Koto LuC4 ChaTaxAI

AICU 協力クリエイターのみなさま 852話 9食委員

AICU media 執筆チーム 知山ことね QAチーム Lucas.whitewell

家族。傘寿米寿を超えて健康な両親。息子たち。いつも徹夜を見守ってきた妻・久美子。

すべてのグラフィックスに関わる研究者、開発者、アーティスト、

そして、すべての美と芸と技と表現を愛する人たちへ。 感謝と共に。

白井暁彦

#SD黄色本 Kindle版の配信が始まるのでTwitterSpaceしてます

— Dr.(Shirai)Hakase しらいはかせ (@o_ob) March 28, 2024

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?