岡崎乾二郎展おかわり

展覧会が始まって早々に出かけ、対談イベントはしっかり予約したのに仕事の都合でドタキャンになり、なんだかもういいや、と思っていた岡崎展、でも最後の日にたまたま休みが取れて、もう一度あの世界を味わいに行きたくなった。

対談は逃したが、幸い日曜美術館での特集は見ることができたので、多少なりとも作者ご本人の人となりを頭に入れてからの観覧となった。正直、始めて見た時はどう捉えてよいかわからずに混乱気味だった作品も、二度目となると、色や形が語りかけてくるような心持ちになる。不思議なタイトルとの関係性は、よりはっきりと見えてきて面白い。

二次元と三次元の間を行ったり来たりする作品群も面白く、見る角度によって表情や空気感がかわるのをさんざん楽んだ。また、最後の展示室の白い立体作品《間違えもせず、手探りもしないで、まっすぐ食卓の上に手を伸ばす。それから、また壁に手を触れないで、三度跳んだら部屋の外だったが、扉を閉めるのを忘れていた》は、衝撃を受けた。正面から見た印象的と反対側に回り込んだ時の印象が正反対に見えるように作られていて、ヤラレタ感満載。人間と同じく裏に回り込むと意外な面がたくさん見えてくる。

しかし物書きの自分としては、詩のような長いタイトルと作品の間のつながりを見出す作業がいちばん楽しかった。今回ピンと来たタイトルは次のとおり。

《さざなみが大海原に生じ、葉が木に生えるように、ぼくらは世界に生まれた。さざなみは光を各々、別の斜面において捉え、煌めき、枝が動かずとも木の葉は戦ぐ(目や耳をそばだて)。それは目にも耳にも手にもまるで別の事件として生じる。然るに意識が世界を摑むときは体は引き潮のように背景に退く。わたしは言う(だから耳目に頼らず)起きなさい。》

《野には(この世界では見えぬ)育ちも摘まれもしない無数の種子が眠る。言葉は種子である。あなたの見る水は、いつのまにか漲り涸れる河のように水蒸気が作るのではない。地の底から、泉のように想起されるのである》

《小さな鳥は北のほうから海上をかなり低く飛んできた。舟のへさきに止まった彼女はずいぶん疲れている。「旅ははじめてかい?」言葉が伝わるよりも速く鳥は飛ぶ。言葉が消えぬ間に波は静まり太陽も戻ってきた。わたしはもう夢を見ることはない。けれど瞼の上に鳥が飛んでくる。青空にみるみる白い雲が棚引き、朗々たる声がはらはら雪のようにふってきた。「あの歌は誰がうたっているの」。砂浜にライオンがいる。「きみは幾つ?」ライオンは微笑む。ごらんなさい、ごらんなさい、わたしは幸せです。いつも挨拶を交わしていたけど、話をしたのははじめてなのです。》

どれも論理的に言葉の繋がりを追いかけようとすると道に迷う。でも、イメージをつなぎ合わせてゆくとなんか意味が通るような気がする。それから絵画を見る。と、なるほど、このタイトルの絵がこれなんだ、と少しだけ納得できる。この「イメージ」というのがたぶんポイントで、言葉の下に潜んでいる言葉にし得ないもののことではないかと思っている。言葉にし得ないものを無理やり言葉にすれば、表面的な意味は通らず、目で見える形を与えれば、具体的な形を持たない何かとなる。ような気がする。

これらのタイトルを眺めていて思い出した文章がある。まったく分野は違うけれどオスカー・ワイルド「ドリアン・グレイの肖像」の序文だ。この序文にはワイルドの芸術観が凝縮されていて、最初に出会ってから20年近くの間、折に触れては思い出してきた。以下、抜粋すると

「すべて芸術は表面的であり、しかも象徴的である。表面より下に至らんとするものは、危険を覚悟すべきである。象徴を読み取ろうとするものは危険を覚悟すべきである。芸術が映しだすものは、人生を観る人間であって、人生そのものではない」(新潮文庫「ドリアン・グレイの肖像」序文より 訳:福田恆存)

「表面より下に至らんとするものは、危険を覚悟すべきである」!

始めてこの一文に接したときは「ちょっと何を言ってるかわからない」状態だったが、その後自分で創作活動を始めたら身に染みた。こういう例えで通じるかどうか心もとないが、砂漠の中に井戸を見つけると、興奮のあまり周りが見えなくなって水の中に飛び込み溺れてしまう、みたいな状態になるのだ。この「水」というのは言葉にし得ないものたちの集合体のようなものだ。

本来、芸術というのは、言葉にし得ないものたちとつながる回路の役割を果たしていると思うし、さらに突っ込むなら、美しいと感じるものには何らかの形でこの回路が備わっていると言ってよいのではないか。

そんなことをつらつら思い巡らせながら回った二周目だった。

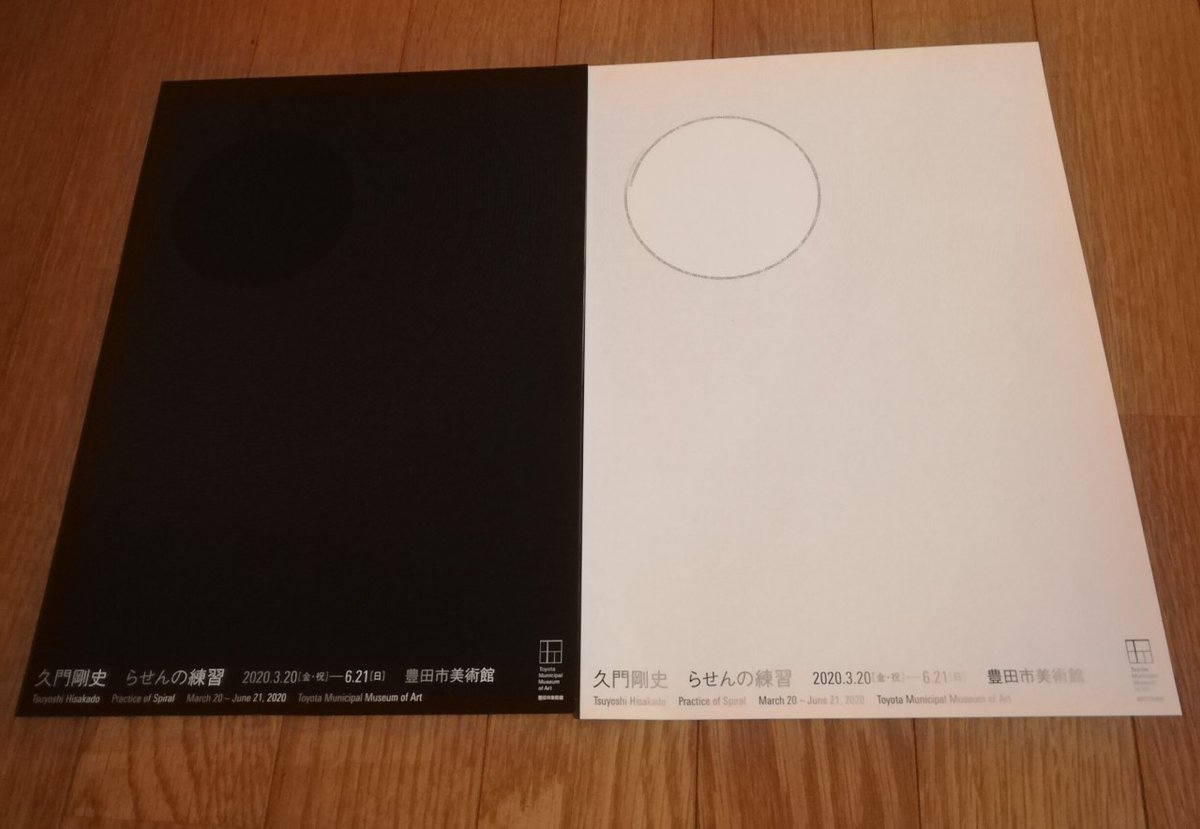

そして素敵な次回予告発見。

久門剛史《らせんの練習》展。ワクワクするようなインスタレーションが見られそうで、ものすごい楽しみ。

投げ銭絶賛受付中! サポート頂いた分は、各地の美術館への遠征費用として使わせていただきます。