エッセイ:インターネットの人格を死ぬまで傾き通す

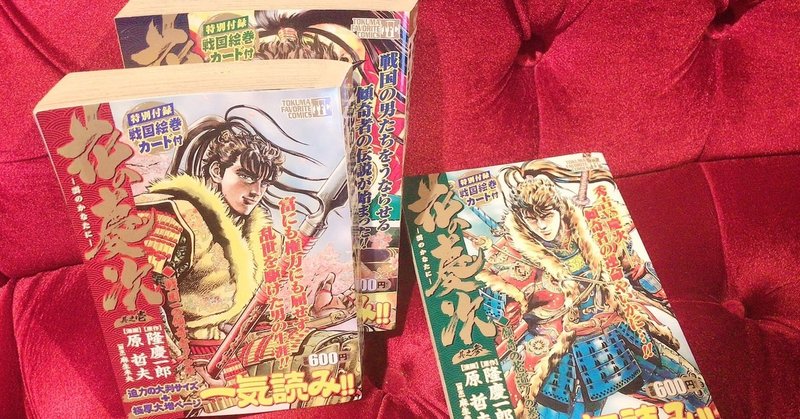

最近、花の慶次が自分の中で再燃しております。何度、読み返しても色褪せない名作。中学の頃、コンビニ版で毎月1冊づつゆっくり集めていたんです。連載を追っているようで毎回ドキドキしていましたね。

ちなみにタイトルは「傾(かぶ)き通す」と読みます。慶次を知らないと傾(かたむ)き通すと読んじゃいますよね。まあ斜に構えるという意味では傾(かたむ)き通すでも意味は同じか。

さて、なぜ今になって花の慶次かと言いますと、パチンコです。

僕がパチンコを打ち出したのにも経緯があり、

薬の副作用で生来の多動が活発になり動いてないと焦って仕方ないので、常にピカピカ煩いパチンコ台に座ることで相対的に落ち着く日々で、要はパチンコ中毒になり今月はかなり通ったのですが、今はポケットにSwitchのジョイコンを忍ばせ多動が始まったらガチャガチャ弄って解消する方法で緩和されてきた

— にゃるら (@nyalra) June 29, 2020

こういうことです。アカシジアという現象のせいで身体がムズムズしちゃうんですよね。これ、町中や家の中で起きるならまだ良いとして、

くすりのえいきょうでカラダがムズムズしちゃって電車で意味なく端から端までうろうろしちゃった

— ✨🎀ほしくまちゃん🎀✨ (@milkcandy0713) June 24, 2020

電車で発生するとこういうことになったりも。これは、僕が暇なときにツイートしている異常アカウントです。宜しくお願い致します。

薬に関しては次の処方時に先生と相談すれば良いとして、その間でハマったパチンコのバカみたいな光量と音量によって、脳内の快楽物質は完全に支配されてしまいました。

最近はパチンコで花の慶次をよく打つのですが、「男の意地を貫き通す」ことや「社会から外れて好きに傾く」話が無限に起き、ギャンブルで人生を破滅させていくことを肯定的に受け入れられ続けるので、慶次とパチンコの相性があまりに良すぎることに怖くなる

— にゃるら (@nyalra) June 24, 2020

例え数万削れようとも、慶次とともに「おりゃおりゃおりゃおりゃ!」と戦場を駆けることができたら全て良い思い出っぽくなっちゃう。これが男の生き様だと思ってしまう。生命が軽い戦場の価値観に自分の財政を重ねてしまう。駆けるだけ駆けたら死ぬさ……。

それはそれとして、慶次の生き様はかなり僕の人生に影響を与えております。

前田慶次という男は、どんな時も傾いた姿勢を貫き通し、己の好きなことだけして派手に生きている。その清々しい程の我儘な生き様が気持ち良い。

かぶき者(かぶきもの。傾奇者、歌舞伎者とも表記)は、戦国時代末期から江戸時代初期にかけての社会風潮。特に慶長から寛永年間(1596年 - 1643年)にかけて、江戸や京都などの都市部で流行した。異風を好み、派手な身なりをして、常識を逸脱した行動に走る者たちのこと。茶道や和歌などを好む者を数寄者と呼ぶが、数寄者よりさらに数寄に傾いた者と言う意味である。

要は社会からのはみ出しものなんですよね。サブカルチャー。

僕らみたいなインターネットで生活していく人生も一つの傾奇じゃないですか。伝わりやすいので僕はたまにインターネットのピエロを自称しますけど、本当はインターネット一の傾奇者がいい……。

初期の花の慶次のエピソードに、半端な覚悟の傾奇者の散り様に対し、慶次が「ならば地獄の鬼どもに傾いてみせよ!」と放つシーンがありまして、これ人生の全てなんですよね。

最後までチャラチャラした生き方を続け、死ぬまで傾いたら勝ちなんですよ。自分が作ったキャラクター性を最後まで貫く。本音や胸の内なんて見せないまま、傾き通す。

インターネットでは、この人どこまでキャラクター作っているんだろうって人がいるじゃないですか。同じ人間かと思うほど残酷だったり、あるいは見ていて不安になるほど明るすぎたり。あれも全部傾きですよね。

例えそれが悪名でも、それを貫き通せば人はついてくる。Youtuberだってブロガーだって、当時のインターネットの風潮で叩かれながらも成長してきましたから。特に少年革命家ゆたぼんなんかは、最近ではすっかり愛され方面ですよね。あれは家族ぐるみで立派な傾奇者ですよ。

僕の場合は、交友関係や仕事もすべてインターネット経由ですから、自然とインターネットの人格と本来の人格は融和しております。もはや、どっちがどっちだったか自分でもわかりません。いわゆるリア友にもアカウントバレている。命かけなきゃ傾けません。

なんとなく、この人は完全に現実とネットでの人格が同じだなというのは、ある程度の文章を読むとわかるようになりました。逆に、この人はネットではこうだが現実では真逆だろうなというものわかります。

それに関してはどちらでも構いません。面白ければ、現実なんかとインターネットが乖離していたって良いでしょう。肝心なのは、それをどこまで守り切るか。太宰治の入水自殺だって、自身のキャラクター性を守りきった結果ともいえるとも考えています。

イレギュラー時にもどれだけ同様せずにキャラを貫けるかと考えると、炎上って戦場なんだろうなぁと気づいたり。

あまりまとまりきっていない文章になりましたが、要は花の慶次を読み直して、インターネットで仮装の人格を作り出し、そのキャラクター性で活躍している人たちって傾奇者だよなぁと思っただけのお話でした。

まぁ、実際はそんな格好いいものでは無いんですけどね。そもそも慶次自身も晩年は落ち着いて隠居したんですし。そう考えるとフェイク野郎かもしれませんね。

おにいちゃんにパチンコやめてほしい

— ✨🎀ほしくまちゃん🎀✨ (@milkcandy0713) June 30, 2020

サポートされるとうれしい。