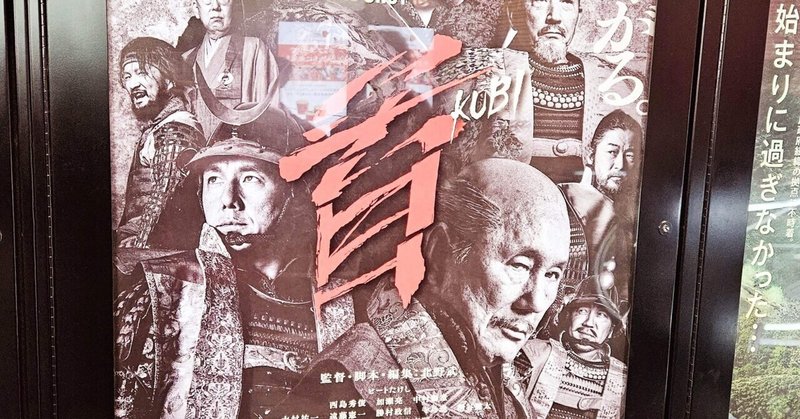

北野武『首』

前日の話ですが、公開初日に北野武『首』を観に行きました。めちゃくちゃ楽しみにしていた!

肉体や魂以上に「首」が重要であった時代の物語。つまりは戦国時代を北野武が描く。今までヤクザモノで、男たちの任侠、暴力、私利私欲、謀略、縄張り争いに権力闘争をバイオレンスに、そして独特の色彩感覚によって美しく映し出してきたたけしにとって、日本史における「暴」と「力」の極致である戦国時代に挑戦することはあまりに真っ当すぎるスケールアップでしょう。そして、本作はそんなファンの期待へ見事に応えている。

本作の最も素晴らしい点は、たけしが映画監督であるより先に「芸人」であることが遺憾なく発揮されていることでしょう。言うなれば戦国ブラックジョークとでも呼びましょうか。

大河ドラマなどではつねに「気高くカッコいいモノとして切り出されてきた武士道を逆手に取って、これでもかと滑稽な不謹慎ギャグを繰り出す。シリアスな場面で見せられるシュールなコントは笑いと恐怖が同時に起こり、その妙な感覚にゾクゾクする。『ソナチネ』で借金苦で吊るされたおっさんを何度も海に沈めているうちに殺しちゃうような、剽軽な漫才の間の取り方で人が死んでいく。それが戦国時代でも容赦なく行われ、次々と人間の首が飛ぶ。とても静かに。たけしは決して死をドラマチックに引き延ばさない。諸行無常。

彼らは命を賭けて国の取り合いをしているのだから正義一辺倒ではのし上がれない。謀反に知略、政治的駆け引きも無限にある。歴史になっているから認められているだけで、「全員悪人」がテーマだった『アウトレイジ』と変わりはない。今作のキャッチコピーは「狂ってやがる。」、もはや善悪の範疇なんかに収まらない。信長も秀吉も家康も全員狂人。まかり間違っても善人なぞではない。自身の障害となる者はすべて始末し、時には味方だって殺す。命の価値が軽すぎる世界を駆け抜ける男たちの背中を見て、観客は勝手に美学とカタルシスを感じる。正しく北野武の世界観そのもの。

今作では、北野武は織田信長でなく豊臣秀吉を演じる。史実にネタバレもないとは思いますが、ご存知の通り夢半ばで明智光秀に裏切られた信長の代わりに、天下を取ったのは秀吉です。何故たけしは信長でなく秀吉を選び、主人公としたのか。これがある1シーンのやり取りだけで納得させられる。自ら腹を切ってなお武士がなかなか死なずに耐える様子を見て「早く死ねよ」と苛つく秀吉に臣下が武士における切腹の重要性を説くも、秀吉は「俺は百姓だよ!」と一蹴し、彼らが尊ぶ武士道をくだらない・理解できないものとして扱う。

つまり、武士道や衆道に囚われ愛や誇りに殉ずる(秀吉視点で)バカたちの中に、豊臣秀吉という百姓あがりで欲望まみれな裏切り・工作なんでもアリなヤクザが紛れ込んでしまっているわけです。俠気や愛に惑わされ次々罠にハマっていく武将たちの様子を、秀吉の周囲だけはまるでコントの観客のように笑いながら眺める。世間の暗いニュースたちを豪快に漫才に取り入れたビートたけしそのものであり、秀吉とたけしの感性が完全に重なっていく。あらゆる出来事を笑いに変えてきたたけしの芸人根性も、枠に囚われない画面の美しさを求めた監督人生も、すべてひっくるめて戦国時代の大スケールで小気味良いテンポと映像によって肯定されていく。たけし映画やコント、エッセイや小説を体験してきたファンにとって、これほど嬉しいことはない。

文中でさらっと書きましたが、ヤクザ業界よりも輪をかけて大勢の人間が死に、そしてそれが極めて静かに描かれる様子から、本作からは今まで以上の諸行無常と不条理を感じる。あれだけ狂いに狂って魔王と化した信長とて死ぬ時は一瞬。首を切られれば誰もが死人。ただそれだけ。それを何より尊いこととする武士たちと、そんな利用し易い阿保たちを嘲笑って利用する百姓の秀吉。正義も善悪もない。素晴らしい。僕はこの映画が大好きです。

サポートされるとうれしい。