調布の穴。工事はいつから?外環道工事にともなう陥没事故についてその2

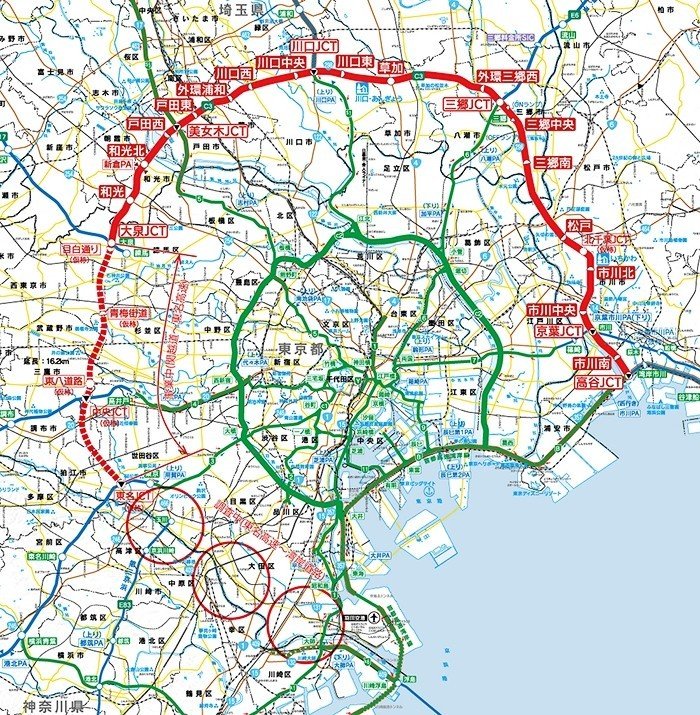

外環道外環道と、当たり前のように言っていますがこれはもちろん略称で、正式には「東京外かく環状道路」といい、都心から約15キロメートルを環状に連絡する全長約85キロメートルの高規格幹線道路です。高速道路(東京外環自動車道)と国道298号(和光北インターチェンジ~高谷ジャンクション間)で構成されています。戦後すぐに計画された壮大な工事なのです。

下の図は関東地方整備局ホームページからの引用です。赤い線が外環道ですね、実線はもう整備されているところで、点線が現在工事中の箇所です。

ここで歴史を紐解いてみましょう

1952年(昭和27年) 改正道路法(現:道路法)が制定

第二次世界大戦後、敗戦国となった日本に、GHQは道路網の維持修繕五ヵ年計画の策定を要請。自動車の普及とともに道路整備の重要性が認識されはじめました。その後1956年の世界銀行道路調査団によるレポートにより、日本の高速道路事業が一気に始まりました。

1963年(昭和38年) 環状線構想

都心部の道路の骨格として、3環状9放射のネットワークが計画されました。以来、東名・中央・関越・東北道など放射方向の高速道路は整備されましたが、環状方向の整備はなかなか進みませんでした。

1966年(昭和41年) 都市計画決定

東京外かく環状道路について、都市計画決定がなされます。このときの計画では、道路は高架で建設される予定でした。しかし、立ち退き、大気・水源汚染、農地破壊、生活に多大な影響、多額な税金投入、その他の理由で地元自治体や住民による強い反対運動が起こります。

1970年(昭和45年) 事業の凍結

美濃部亮吉都知事(当時)も反対派の味方になり、根本龍太郎建設大臣の「地元と話得る条件の整うまでは強行すべきでない」旨の発言により、計画が凍結されます。ずっと凍結のままで良かったのに…!

1999年(平成11年) 事業の再スタート

石原東京都知事が誕生。建設予定地を視察、反対住民の抗議を受けながらも、慢性的な渋滞の緩和を理由に計画推進の意欲を示したことによって状況が変わりました。そして2001年「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」(通称:大深度法)が施行されます。大深度法というのは、一般的には使用されない地下40mより深い場所を利用するもので、土地を買収をせずに、地権者の所有者への同意を得ずに工事を進めることができるというものです。大深度での工事は、地上への影響がない、ということが前提の法律でした。

2007年(平成19年) 都市計画変更決定東京都の都市計画審議会にて、当初の高架方式から地下方式への計画変更が決定されました。あの大深度法を使って、地上に住む住民の許可を得なくても、地下のトンネル行使を進めることができるようになりました。

2009年(平成21年) 事業化

整備計画が了承・決定され、正式な事業として道路建設が進むことになりました。国土交通省が同区間の着工方針を明らかにし、2020年夏季オリンピック大会までの完成を目指しました(もうオリンピック自体無理ですけど)。シールドトンネル等の主要部分は国が直轄施工し、大泉JCT - 中央JCT間(約9.9km)はNEXCO東日本、中央JCT - 東名JCT間(約6.3km)はNEXCO中日本が舗装・設備工事等を施工します。

2012年(平成24年) 着工式

多額な公費、大深度の工事の安全性や影響について未知数であることから、反対派はずっと激しく反対していたなか、世田谷区の東名ジャンクション(JCT)予定地前で事業関係者と行政、賛成派の住民で華々しく着工式が強行されました。

2017年(平成29年)2月 発進式

東名JCTから北方向に2基のシールドマシンが発進しました。

2019年(平成31年)1月 発進式

大泉JCTから南方向に2基のシールドマシンが発進しました。

2020年(令和2年)いろいろ起こるし、みんな怒る

8月6日 関東地方整備局の事業評価監視委員会で、建設計画の変更等により、合計で約7600億円の事業費増額が見込まれると提示。総事業費は約2兆3575億円に上り、事業化当初の約1兆2820億円の1.8倍となることが明らかになりました。当初1メートルあたり1億円の事業費が、なんと1mあたり1.8億円と意味不明なくらい高騰し(ちなみに普通の高速道路は1mあたり500万円です)、そんな工事が本当に続けられていいのか疑問視されました。

そんな中、10月18日に調布市で陥没事故が起きたのです。

明日は、どのような場所で、どのような工事をして、どんな事故が起きたのかを振り返りたいと思いますー。ではでは

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?