イエスの復活とマグダラのマリア【マルコによる福音書16:1-9】【やさしい聖書のお話】

今回はちょっと趣向を変えて

今回は十字架と復活の場面での、マグダラのマリアに注目した「お話」スタイルです。聖書の記述に忠実ではない部分があることをご了承ください。

朗読版の動画は下記のリンクからどうぞ。

お話「主の復活とマグダラのマリア」

マリアは打ちのめされた。

マグダラ村で、マリアが7つ悪霊に取り付かれて苦しんでいたとき、イエスはただ一言で悪霊どもを追い出し、人間らしい生活を取り戻させてくれた。

マリアを心配しながらも、悪霊の力に何もできないでいた家族や村の人々は、マリアから悪霊が追い出されたことを喜び、全員がこのことの証人となった。

涙でイエスの足を洗い、髪でイエスの足をふいた「罪の女」がマグダラのマリアと同一人物と考えられていたため(現在この説はあまり支持されないらしい)、何人もの画家がマグダラのマリアの悔い改めを題材とする作品を残した。

「赤と青の衣の女が白ゆりと共に描かれている→聖母マリア」

「上部が十字架の形の杖を持つ男→洗礼者ヨハネ」と同様に、

「赤い衣の女が香油の壺と共に描かれている→マグダラのマリア」は宗教画のお約束。

マリアがイエスのお供をすることを望むと、人々はやっと平和に暮らせるようになったのにと寂しがったが、それでも「先生のお世話をしっかりやりなさい」と送り出してくれた。

その日からマリアは、イエスをラボニ、先生と呼んでお仕えした。

そのイエスが、十字架の上で死んでしまった。

「フランダースの犬」で少年ネロが見たいと願っていた2枚の「ルーベンスの絵」のひとつ。

イエスの足を抱く金髪の女がマグダラのマリアと言われる。「罪の女」のイメージなのか、

マグダラのマリアは「イエスの足に触れる女」として描かれることも多い。

一生、先生のおそばで仕えたいという願いは、あっという間に失われてしまった。

せめて葬りのお手伝いをしたいと願ったが、ご遺体はあわただしく墓におさめられてしまった。

マリアは打ちのめされた。

ピエタとはふつう、イエスの遺体を抱く聖母マリアの像のことだが、

この作品では右に聖母マリア、左にマグダラのマリアが配置されている。

背後の男はイエスの埋葬に立ち会ったニコデモだが、顔がミケランジェロに似ていると言われる。

ミケランジェロは自分の墓のためにこのピエタを制作したのだが「キリストが死んで葬られる時、私もそこにいたのだ」という思いをニコデモに託したのだろうか。

安息日の翌朝、日の出を待たずにマリアは家を出た。

胸には香油の壷をかかえて。

先生のお体に塗るための、香りよい香油を入れた壷をかかえて。

マリアが気づくと、同じ思いをかかえた女たちが一緒に歩いていた。

しかし、イエスの葬られた墓は大岩で封をされている。

彼女たちはどうやったら中に入れるだろうか。

誰が彼女たちのためにあの大岩をどけてくれるだろうか。

それに墓の番人たち。

イエスの弟子たちが遺体を盗まないようにと、休まずに見張る番人たち。

あの番人たちは、彼女たちが墓に近づくことを許すだろうか。

しかし。

彼女たちが墓に近づくと、番兵たちはみな倒れていた。

そして大岩はどけられていた。

このような時、あるいは男たちだったら、何が起きているのか、近づいて安全なのか、と警戒したかもしれない。

しかし女たちは今、事態を理解しようとさえ思わなかった。墓の中に入れるなら、先生のご遺体に近づけるなら、どうしてそうなったのかなど構いはしなかった。

しかし。

洞窟のような墓をのぞいたとき、女たちは凍りついた。

墓は空だった。

主のご遺体が安置されたはずの台の上には、誰もいなかった。

あるはずのイエスの遺体は、消えうせていた。

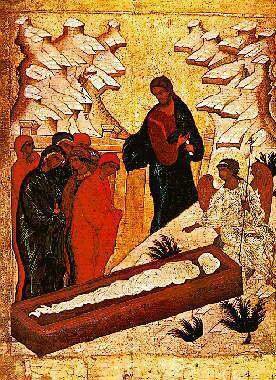

イエスの遺体を横たえたはずの台には、イエスの遺体を包んでいたはずの亜麻布が、

中身だけすっと消えたかのように人のかたちのまま描かれている。

それを見つめる女たちは、復活のイエスが自分たちに視線をそそいでいることに、

いつ気付くのだろうか。

女たちは、男弟子たちが集まっているはずの隠れ家へ走っていった。

マリアだけが、墓の入り口に残された。

-ラボニがおられない。

マリアは打ちのめされた。

マリアは泣いた。声を上げて泣いた。

泣きじゃくりながら、マリアは墓の中に入った。

胸には香油の壷をかかえたまま。

主のお体に塗るはずだった、香りよい香油を入れた壷をかかえたまま。

中に入ってみると、白い衣を着た天使がいるのが見えた。

まるで話に聞いた、翼を広げて聖なる契約の箱を守る二体のケルビム像のように、天使は台の頭側と足元側とにいた。

でも二人の天使に守られた台の上には、誰もいなかった。

そこにあるはずのイエスの遺体はなかった。

そこには、イエスの遺体を包んでいたはずの亜麻布があるだけだった。

亜麻布は、まるで中身だけがすっと消えてしまったかのように、人のかたちまま台の上にあった。

台のかたわらに近づいたマリアは、そこにしゃがみこんで泣き続けた。

泣き続けるマリアに、天使が声をかけた。

-レディ。なぜ泣くのですか。

マリアは泣きながら訴えた。

-わたしの主が取り去られてしまいました。

-ゲツセマネで主が私から取り去られ、十字架で主のお命が私から取り去られ、とうとう主のお体まで私から取り去られてしまいました。

-なぜですか。なぜ私は主を失わなければならないのですか。主のお体はどこに持ち去られたのですか。

-ご遺体に香油を塗ることさえ、ゆるしていただけないのですか。

ーお願いです、どうか…。

それ以上は言葉にならなかった。

マリアは口を動かしていたが、もはや声にならなかった。

マグダラのマリアが復活のイエスに触れようとして制される場面も、多くの画家が題材とした。

この作品でイエスは鍬を手にしているが、このテーマではイエスは農具を手にしたり、農民の服装で描かれることが多い。ミカ4章の、武器が農具に変えられる預言を暗示するのかもしれない。

この作品でもマグダラのマリアは香油の壺とともに描かれているが、彼女は頭蓋骨とともに描かれることも多い。ゴルゴタ(頭蓋骨の所)に立ち会ったからだろうか。

その時、背後から、墓の入り口から、マリアにかけられた声があった。

-レディ。なぜあなたは泣かなければならないのですか。誰かが永遠に葬られるためではないこの場所で、誰を探しているのですか。。

マリアは泣きながら振り返った。

しかし彼女には、その人の顔は見えなかった。入り口から墓の中に差しこむ朝の光が逆光となって、マリアの目元にあふれる涙に乱反射していた。

顔は見えなかったが、イエスの遺体を運び出した何者かが戻ってきたのだろうとマリアは思った。

しかしもう力もなく、ただ「お返しください」と繰り返すことしかできなかった。

-マリア。

その声は、今度は彼女を名前で呼んだ。

懐かしいトーンで。

懐かしいアクセントで。

懐かしいあたたかさで。

その声は彼女を名前で呼んだ。

あのお方が私をお呼びになるときの声。

マリアは顔を上げた。

-ラボニ!

マリアは、立ち上がった。

立ち上がった拍子に、かかえていた香油の壷が転がり落ち、

地面にあたって砕け、香油が流れ出た。

流れ出た香油は、墓の中をよい香りで満たした。

でもマリアは気にも留めなかった。この香油はもう必要ないのだから。

遺体に塗るための香油など、生きておられる主に必要ないのだから。

(「お話」おわり)

おまけ

南フランスにあるサント・マリー・ド・ラ・メール市の名は「海から来た聖マリアたち」の意味。

マグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリアなどが、エルサレムから逃れてきてこの地に上陸したという伝承が(真偽は別として)伝わる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?