フランティシェク・チュヘル(フランツ・キュヘル):オーストリア学派経済学者列伝第二

さて、また、唐突ではあるが、ここに一枚の図面がある。

(図面の一部)

今回のオーストリア学派経済学者列伝は、この機械を設計した人物について取り上げる。

その名は、フランティシェク・チュヘルという。

フランティシェク・チュヘル(フランツ・キュヘル)

(František Čuhel,Franz Cuhel,1862〜1914)

オーストリア=ハンガリー帝国の経済学者。

フランティシェクは、オーストリア帝国、オーストリア=ハンガリー帝国時代のチェコに住んでいたため、チェコ語の本名の他にドイツ語名を持っている。よって、氏名は双方を併記している。

フランティシェク・チュヘルの伝記は、極めて限られているが、ざっと、彼の人生を振り返ってみたい。

フランティシェク・チュヘルは、1862年11月12日、南モラヴィアのオレシュニツェ(Olešnice)に、父フランティシェク、母ヨセファとの間に産まれた。

彼は三人兄弟の長男であり、次弟ハインリヒ、末弟ルドヴィク・ルドルフがいる。

チュヘルは、ブルノのギムナジウムに通った後、ウィーン大学とカレル大学の法学部に進み、1886年に法学博士号を取得した。

1889年にプラハ商工会議所に職員(補助職員)として入所し、1894年に副書記、1898年に第二書記となっている。1890年代には、中小企業家のために公的な活動も行った。1896年には、中小企業家のコミュニティを支援するための「皇帝フランツ・ヨーゼフ1世国家記念基金」の計画を提案し、発表した。基金は1898年に設立されている。

同僚であった経済学者ヨーゼフ・グルーバーの記述によれば、チュヘルは「学問に造詣が深く、高い才能と教養」を持ち、国民経済学の分野でハビリタチオンを取得して活躍することを望んでいた。しかし、その機会は失われたばかりか、プラハ商工会議所での管理業務に追われ、経済学の科学的研究に割く時間はますます少なくなっていった。さらに悪いことに、90年代後半に、特定できない精神障害の症状が現れ始め、1903年に早すぎる引退を余儀なくされたのである。

引退した彼はモラヴィアに戻り、後にウィーンに移った。その間に彼は回復して科学的な仕事に戻り、1907年に『欲求の理論、経済学と心理学の境界における理論的探究(Zur Lehre von den Bedürfnissen, Theoretische Untersuchungen über das Grenzgebiet der Ökonomik und der Psychologie)』を出版した。1908年には事務職にも復帰し、ウィーンの年金保険会社の事務員となった。1914年12月3日、ウィーンにて死去。52歳であった。

オーストリア学派経済学者としてのチュヘルは、オーストリア学派の価値理論と序列選好理論に貢献し、また、基数的効用や効用の個人間比較を批判した最初の人物であるとされている。

序数的効用とは、順序的効用(Ordinal Utility)ともいい、水準や大きさ自体に意味はないが、その大きさから示される序列に意味がある効用を指す。一方で、基数的効用(Cardinal Utility)とは、水準や大きさ自体に意味がある効用を指す。

序数的効用の場合、例えば、リンゴを1個もらうことで得られる効用の大きさが2であり、ミカンを1個もらうことで得られる効用の大きさが1である場合を考える。この効用を序数的効用の観点からみた場合には、リンゴを1個もらうことがミカンを1個もらうことよりも望ましいと解釈するが、その満足度が2倍であるという解釈はしない。

一方で基数的効用の場合、例えば、リンゴを1個もらうことで得られる効用の大きさが2であり、ミカンを1個もらうことで得られる効用の大きさが1である場合を考える。この効用が基数的効用であるならば、リンゴを1個もらうことで、ミカンを1個もらう場合の2倍の満足度が得られるという解釈をする。

チュヘルは、人間の欲求は、その人の持つ価値に依拠するのであるから、価値によって序列付けられるが、必ずしも満足を数学的に測定することはできないことを示した(チュヘルはその人の感情がその人が持つ価値の尺度を表していると考えていた)。これは、基数的効用を用いていたベーム=バヴェルクとの論争を生むことになった。

しかし、チュヘルの序数的効用は、パレートらの無差別曲線アプローチに隠れてしまうことになる。

わたしは、このチュヘルに対する従来の解釈については概ね認めている。しかし、この従来のチュヘルに対する解釈には重要な視点が欠けている。

それは、チュヘルの「欲求の理論」が、カール・メンガーから続く主観的価値理論を、ミーゼスの人間行為学までに高める際の触媒となっているという視点である。

わたしがこのような視点を持つようになったきっかけは、カール・メンガーの「一般理論経済学」の冒頭、「欲求」について書かれていることに気付いたことである。

カール・メンガーは、「国民経済学原理」の第二版の出版を頑なに拒絶し、全面的な改訂を行おうとしていた。メンガーの死後、この時に遺された原稿を基にして、「一般理論経済学」が出版されている。

しかし、ミーゼスの「回顧録」や「オーストリア学派経済学の歴史的背景」には、この遺稿のことが全くと言っていいほど触れられていない。ミーゼスはメンガーの動きを全く知らなかったのである。ミーゼスはこの時、様々な活動で多忙を極めていたし、メンガーは一人で思索を深めていったであろうから、二人には全く接点がなかったとしても不思議ではない。

一方で、ミーゼスは「回顧録」において、チュヘルを高く評価している。また、ロスバードは、ミーゼスの「貨幣及び流通手段の理論」の1981年版に寄せた序文の中で、「序列限界効用に関するキュヘル=ミーゼス理論」という用語を作り、チュヘルとミーゼスの貢献を顕彰している。

さて、メンガーが主著である「国民経済学原理」を改訂し、その改訂版である「一般理論経済学」の冒頭が、チュヘルの「欲求の理論」を基にして、メンガー独自の考えを加えたものであったと仮定するならば、オーストリア学派経済学にとってこの一事は極めて重大となる。

それは、チュヘルをして、単なる序数的効用の主張者という立場から、メンガーとミーゼスの理論経済学の発展を架橋した存在という立場に変化するからである。また、オーストリア学派経済学史を研究する際において、チュヘルが研究対象として大きく取り上げられる可能性が高まる。

わたしは、これを示すために、まずメンガーの蔵書にチュヘルの「欲求の理論」がないか調べることにした。幸いに、わたしの手元に東京商科大学(現、一橋大学)のカール・メンガー文庫の蔵書目録があったので、これを繰って調べてみると、

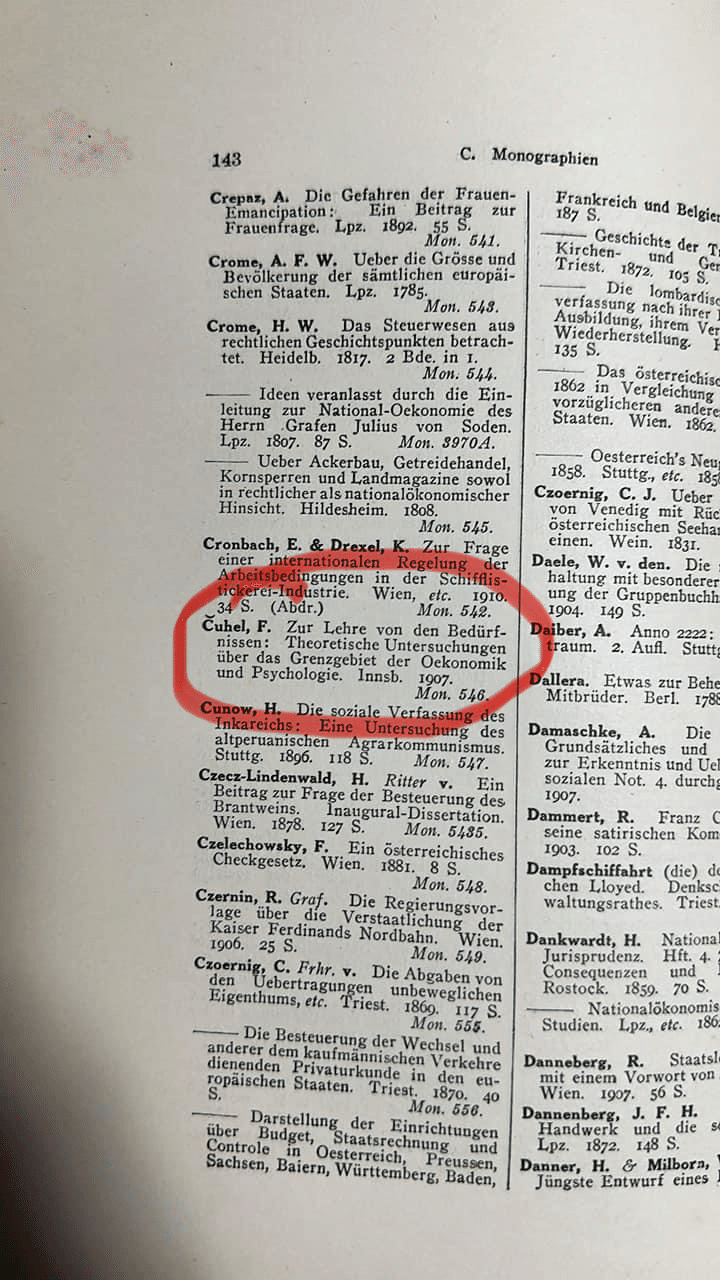

カール・メンガー文庫蔵書目録(筆者所蔵)より

赤丸は筆者による

蔵書目録にチュヘルの「欲求の理論」があった。このことは、極めて重要なことではあるのだが、残念ながら、このことをもってして、メンガーの晩年の作業にチュヘルの影響があったとする直接の証明にはなりにくい。これをきっかけにして、さらに調査を進めていくつもりである。

フランティシェク・チュヘルも、オーストリア学派経済学者列伝第一に取り上げたへレーネ・リーザー=ベルガーと同じように、著作が極めて少ない。ただし、チュヘルはジャーナリストとしても仕事をしていたので、記事などは遺っている可能性がある。また、チュヘルの「欲求の理論」は、現在においても入手して読むことができる。ただし、英語版は抄訳である。

チュヘルの経済科学に対する貢献は、単なる序数的効用による限界効用理論への限定的な貢献だけにとどまるものではない。カール・メンガーとルートヴィヒ・フォン・ミーゼスの双方にとって、その理論経済学の核心を形作る上で、極めて重要な役割を果たしているのが、チュヘルの「欲求の理論」なのであると言える。現代において、チュヘルは再考される必要がある。わたしは、このことを考え併せ、オーストリア学派経済学者列伝第二に、フランティシェク・チュヘル博士の伝を立てることとした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?