へレーネ・リーザー=ベルガー:オーストリア学派経済学者列伝第一

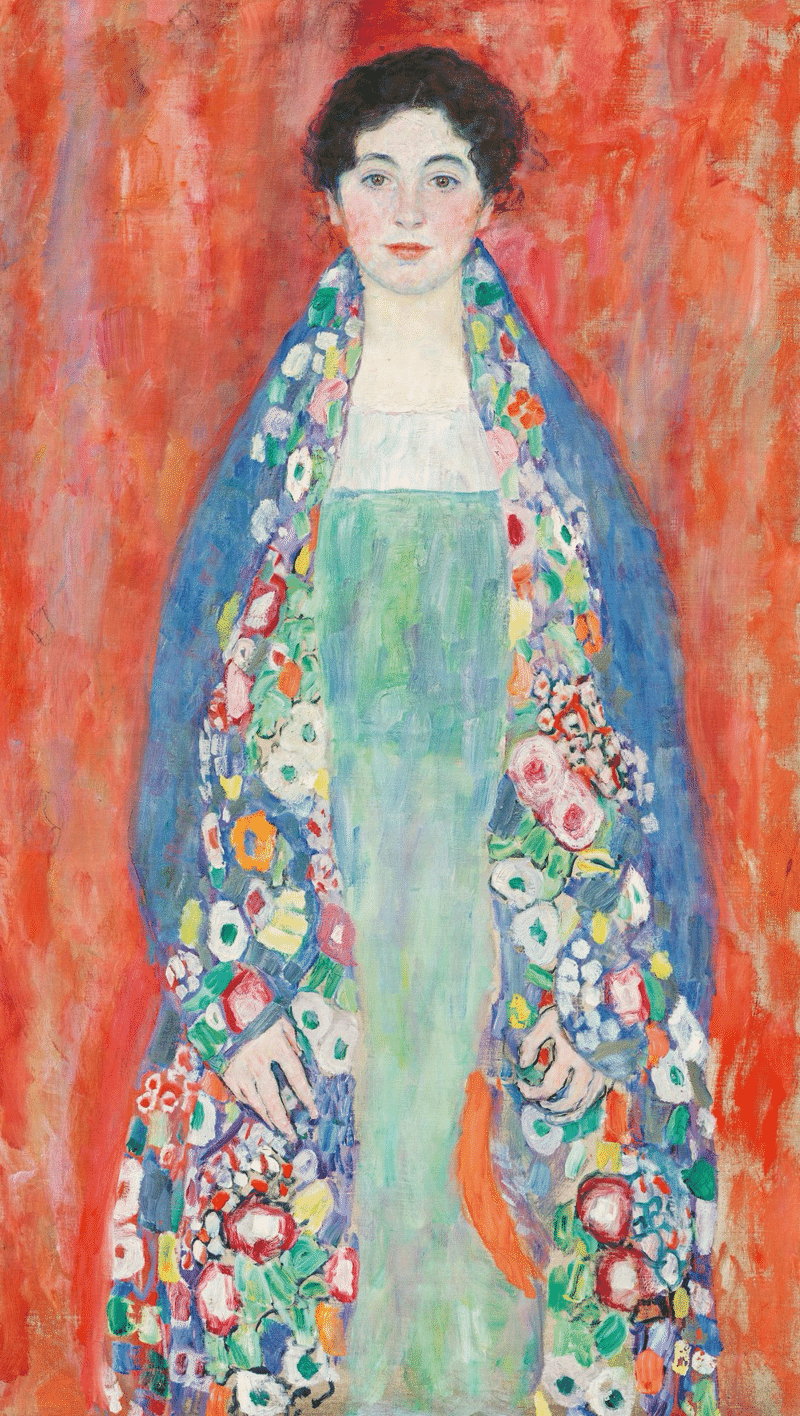

唐突だが、ここに一枚の絵がある。

(Bildnis Fräulein Lieser)

この絵はグスタフ・クリムトの最晩年(1918年)の作品と言われる「リーゼル嬢の肖像(Bildnis Fräulein Lieser)」である。実はこの絵は100年近く行方不明だったものなのだが、突如、2024年1月に、この絵が競売にかけられること、そして2024年4月25日、この絵が競売にかけられて3000万ドル(約50億円)で落札されたというニュースが飛び込んできた。

わたしが「オーストリア学派経済学者列伝」を書くにあたり、第一の人物として取り上げるのは、この絵のモデルではないかとされている人物である。

彼女の名は、へレーネ・リーザー(またはリーゼル)という。

1920年

へレーネ・リーザー=ベルガー(Helene Lieser-Berger, 1898〜1962)は、オーストリアの経済学者で、専門は貨幣論、貨幣政策である。

彼女は、オーストリアの資産家であるリーザー(リーゼル)家の一員として、1898年12月16日にウィーンにて生まれた。

彼女の母、ヘンリエッテ・アマーリエ(Henriette Amalie Lieser,1875〜1943)は、パトロンとして、ウィーンの芸術家を精力的に支援していた。

彼女の妹、アンナ(Anna Lieser,1901〜1972)は、グレーテ・ヴィーゼンタール、エルザ・ヴィーゼンタールの下で舞踏家となった。

へレーネは母や妹とは違い、芸術の道には進まずに学問の道に進むことになった。1916年、ウィーン大学に入学。大学では最初、哲学を学び、1919年に法政治学部へと移り、1920年6月26日にオトマール・シュパンとルートヴィヒ・フォン・ミーゼスの下で、博士号を取得した。へレーネは、ウィーン大学法政治学部における、最初の女性の博士号取得者であった。

へレーネを指導したミーゼスの回顧録によると、へレーネの書いた博士号取得論文である「Die währungspolitische Literatur der österreichischen Bankozettelperiode(オーストリア・バンコツェッテル期における貨幣政策文献)」は、時代に翻弄されて公刊を妨げられたとある。

へレーネが論文にて取り上げたエスターライヒシェン・バンコツェッテルとは、オーストリアで発行された兌換紙幣のことで、七年戦争の戦費を調達する手段として考案された。最初は紙幣の発行量は公示され、兌換された紙幣は公衆の面前にて焼却されていたが、この紙幣の印刷によって政府支出が賄えることが分かると、次第に規律が緩み、公示されていたものが秘密裏に発行されるようになり、発行数は限定的だったものが発行量が増えていくようになり、兌換されていたものが兌換されないようになった。この結果、フランス革命戦争を経て、ナポレオン戦争の時には、オーストリアは一旦破産することになる。

へレーネが博士号を取得した1920年は、オーストリア社会民主党のカール・レンナーが連邦首相を務めていたが、次第にイグナーツ・ザイペル率いるキリスト教社会党に押されてゆくことになる、という時期にあたる。

へレーネの師であるミーゼスは、この時期、ヴィルヘルム・ローゼンベルクを始めとする仲間たちとともに共産主義者と戦う一方で、インフレとの戦いに明け暮れていた。そのような中、ユダヤ人の女性が、貨幣政策・金融政策についての論文を提出したのだから、インフレ信奉者から目をつけられたことは想像に難くない。

ミーゼスは回顧録の中で、へレーネの論文をして、1920年当時に議論されていた通貨改革案が、その著者がわたしたちに思わせているほど目新しいものではないということを実証した、と評している。これは、結局のところ正しかったと言えるであろう。新しい紙幣を発行したところで、改革にはならずにかえって政府支出を増やしてインフレを亢進させるためである。

へレーネの著作はわずかに二つのみで、公刊されたものは一つだけであるが、博士号取得論文を公刊できなかったことが、その後の研究への意欲を失わせたのであろうか。

ミーゼスの知遇を得たへレーネは、ミーゼスのウィーン・ゼミナールにも参加した。ミーゼスのウィーン・ゼミナールは、後のニューヨーク・ゼミナールとは異なり、博士号以上の学位を取得した者しか加入が許されないという厳しい条件がついていた。このため、純粋に学者のみの集まりであったが、ミーゼスは徒党を組んで何かをすることを嫌い、また、親切で優しい性格であったため、ミーゼスとは考えを異にする教授の教え子であってもゼミナールに参加することができた。

さらにへレーネは、オーストリア銀行協会に職を得て、オーストリア国民経済学会の会員となった。ゼミナールには、ウィーン大学におけるへレーネの後輩にあたるイルゼ・ミンツやマーサ・シュテフィン=ブラウンを始めとする何人かの女性の経済学者や歴史家が参加していたが、国民経済学会の会員となった女性経済学者は、へレーネだけであった。

へレーネに転機が訪れるのは、1938年である。へレーネは、母や妹がいたために、ミーゼスの国外脱出の助言を聞き入れることなく、1934年のアンシュルス以後もオーストリアに残留し続けていたが、1938年、ついに擬装結婚という手段を使うことによってウィーンを脱出することになった。へレーネは脱出後、ユーゴスラビアの市民となり、ユーゴスラビアを経由して、師であるミーゼスのいるジュネーブへとたどり着くことができた。

しかし、母ヘンリエッテ、叔父アドルフはナチスに捕えられ、アウシュヴィッツにて殺害されてしまった。

へレーネはジュネーブで、ミーゼスの大著である「国民経済学」の執筆に校正という形で協力した。「国民経済学」は、「ヒューマン・アクション」の原型となった書物である。「国民経済学」において、ミーゼスの人間行為の経済学は事実上完成したと言えよう。

へレーネは、ミーゼスが1940年にジュネーブを脱出するのを見届けた。へレーネは、ジュネーブにたどり着いて以後、国家社会主義者に虐げられた人びとを助けるために様々なことをしていたが、その中には、ソ連とイギリスの諜報機関における活動も含まれている。

ミーゼス夫人であるマルギットは、「ミーゼスの栄光・孤独・愛」にて、へレーネが服装に頓着しない変わり果てた姿で突如ジュネーブで教鞭をとっていたミーゼスの前に現れ、ウィーンにあてて救援物資を送っていた様子を記している。

へレーネは、第二次世界大戦後は一時的にウィーンに帰還し、オーストリア経済研究所(ミーゼスが設立したオーストリア景気循環研究所の後身組織)の理事会メンバーを務めた。1948年にパリに渡り、経済協力開発機構(OECD)で勤務し、1949年から1962年までパリに本部がある国際経済協会(IEA)の事務総長を務めた。へレーネは1962年に引退した後、病を得て、1962年9月20日、ウィーンにて死去した。64歳であった。

へレーネ・リーザーは、ウィーン大学法政治学部で最初の女性の博士号取得者ではあったが、研究者や教育者として立つことはできなかった。このため、時代の潮流に翻弄された才能であったと言えるであろう。彼女は研究者として、第三論文以降を著作することがなかったが故に、最初の論文がインフレが亢進する現代において、異彩を放つことになった。また、他の多くのオーストリア学派経済学者と違い、変節することがなかったのも特筆されなければならない。加えて彼女のオーストリア学派に対する功績もさることながら、ミーゼスに対する隠助の功績は、マルギット・フォン・ミーゼスと並んで非常に巨きなものである。この事実を考え併せ、わたしは、オーストリア学派経済学者列伝の第一に、へレーネ・リーザー=ベルガー博士の伝を立てることにした。

さて、クリムトの「リーゼル嬢の肖像」のモデルは、アドルフ・リーザーの娘であるマルガレーテである説と、ユースタス・リーザーの娘であるへレーネである説との二つがある。どちらにも信憑性があるが、へレーネの母ヘンリエッテはパトロンとして芸術家を支援していたことを考えると、モデルはへレーネだと思いたい。へレーネがモデルだと仮定した場合、絵は彼女が20歳のとき、ウィーン大学哲学部に在学中に描かれたことになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?