アイディアをどう評価するか——STARTUP 優れた起業家は何を考え、どう行動したか#4

『STARTUP 優れた起業家は何を考え、どう行動したか』は、17人の起業家たちへの直接インタビューから作成した26のケーススタディを収録。体系化された「知識」と、生々しい「実践」の往復によって、起業の定石を浮き彫りにする1冊です。

私たちNewsPicksパブリッシングは新たな読書体験を通じて、「経済と文化の両利き」を増やすことを目指しています。

第一章| アイディアを見つける

アイディアをどう評価するか

⑷ビジネスとして成立するのか

ビジネスモデルを評価する際にチェックすべきポイントは大きく2つに分かれる。1点目は収益性で、もう1点がKSF(Key Success Factor)、すなわち事業の勝ち筋を押さえられているかどうかだ。

収益性については、難しい計算式を並べることもできるが、その根源はとてもシンプルに理解できる。平たく言うと「儲かるか」だ。次の式において、利益、すなわち儲けが出なければならない。

(営業)利益= 売上−コスト

売上= 顧客数×顧客単価×リピート回数/年

コスト= 売上原価+販売費および一般管理費

スタートアップの世界ではここ数年、ユニットエコノミクスという指標も使われている。重要な指標の1つなので紹介しておきたい。基本的な計算式は次のとおりだ。

LTV−CAC∨0

• LTV(LifeTime Value):顧客一人あたりの生涯収益(=顧客一人の利用1回あたりの売上総利益×生涯リピート回数)

• CAC(Customer Acquisition Cost):顧客獲得コスト(顧客を一人獲得するのにかかるコスト)

「一人の顧客が企業にもたらす生涯収益(LTV)」が「顧客獲得コスト(CAC)」を上回っていれば、将来的にすべての投下費用を回収でき、黒字になる。

アイディアを評価する際には、LTVがCACを上回っているかが重要だ。どんなに顧客を獲得しても永遠に収支がプラスにならなければ、事業を続けることはできない。画期的なアイディアが浮かんだと思っても、利益を生まなければただの自己陶酔だ。

シェアを取りに行くために一時的に赤字が先行することはありうる。ただし、少なくとも一定期間後には継続して利益を生める仕組みを構築する必要がある。

計算式をプラスにするためには、顧客獲得コストを下げたり、成約率(CVR=Conversion Rate 購入率ともいう)を高めたり、リピート回数を増やすことが大切だ。1回あたりの利益額は商品の特性によって大きく異なる。

近年オンラインサービス化が進みつつある引っ越しや葬式などのサービスは、人生で何回も経験する商品・サービスではないので、必然的に1回あたりの単価も、利益率も高くなる。一方、ヘアサロンや飲食店などはリピートが頻繁に発生するビジネスだ。リピート率を高い状態で維持できれば、無理に新規顧客を獲得しなくても効率よく利益を生み出すことができる。リピート率が高い商材はそれだけユーザーに深く食い込むことができるため、商品のクロスセルなどもしやすい。

新規顧客獲得コストを引き下げるのか、既存顧客のリピート率を高めるのか。どのようなサービスであっても、入口(新規獲得)と出口(既存顧客保持)の両面を意識し、明確に勝ち筋が見えていなくてはならない。

収益性が確保できれば、次は絶対に外してはならないKSFを押さえなければならない。

たとえば、リユース事業を営むコメ兵やヤフオク!、メルカリのケースでは、仕入れを優先することこそが事業のKSFだと言われている。

AmazonなどのBtoCマーケットプレイス事業におけるKSFは、規模の経済、オペレーション構築による低コスト構造と、それにより可能となる低価格だ。売り主を多く集めると、価格競争が生じる。顧客にとって魅力的な価格で商品が提供されると、より多くの顧客を呼び込める。多くの顧客が素晴らしい購入経験をすることで、より多くの売り主と商品が集まり、さらに成長が加速する(図3)。

ジェフ・ベゾスは創業初期から、この構造を意識し、広告や販促よりも倉庫と物流に積極的に投資するなど、規模の経済を追求した。

ZOZOTOWNは、Amazonや楽天では購入できない裏原宿のアパレルブランドを取り揃えた。小売業のKSF、「そこでしか買えない商品を販売する」という条件を満たすことで日本一のアパレルECサイトへ成長を遂げた。

メディア事業のKSFの一例は、

(1)広告価値の高いコンテンツ(訪問頻度が高い、滞在時間が長いなど)

(2)低コストでコンテンツ制作可能なオペレーション

となる。クラシルは料理レシピという毎日観られる動画コンテンツ(1)を、パート・アルバイトを駆使して大量生産することによって(2)、短期間で成長した。

業界で勝ち残っていくためのKSFは何なのか。自分のアイディアは競合他社に比較して、そのKSFでよりよい結果を残せるのか。

アイディアを評価する段階では、業界で古くから活躍している企業の成功要因とKSFをきちんと調べていることが必須だ。

⑸数年後により多くの人に使われるサービスか

アイディアを探す際には、絶えず未来志向である必要がある。自分のサービスが社会を変え始めるのは、早くとも数年後だ。そのため、数年後、社会がどう変化しているかを想像しながら、その未来において勝てるサービスを考える必要がある。

今の世界を前提としていては、今の世界ですでに付加価値を提供しているプレイヤーに勝つことはできない。

未来志向の視点を持ち、今のマーケットリーダーが理解できていないトレンド、まだ不確実性の残る領域に活路を見出すこと。誰よりも先に未来の兆候に気づき、これまでの常識とのギャップを活用してサービスを設計すること。これらが、新しい事業に挑戦することの醍醐味だ。

メルカリ・フリル・Pairsはスマホの黎明期に生まれた。クラシルはSNSの動画広告の黎明期に生まれた。いずれもスマホやSNS動画広告が本格普及する前のタイミングだった。前述したとおり、ビジネスは情報戦だ。最先端の情報を収集しながら、誰よりも先んじてプロダクトを開発しユーザーに使ってもらうことで、他の誰もが気づけないユーザーのインサイトを得ることができる。

新しい技術(ブロックチェーン、VR・AR、AI等)や事業領域(V‐Tuber、フードデリバリー、ライブコマース等)は、参入タイミングを予測するのが非常に難しい。

ガラケーがまだ多くの人に使われていた頃にデビューしたiPhoneは、ノートPC並に価格が高く、今のようにアプリもたくさんなかったことから、一部のガジェット好きにしか使われないと思われていた。しかし、後出しジャンケンのように聞こえてしまうが、iPodなどの音楽再生デバイスがそれなりに売れていた点、デジカメが市場に普及していた点、Palmと呼ばれる携帯型のミニPC(メールやブラウザを通じてネットサーフィンができる)の市場が一定規模あった点、携帯電話の通信環境が3Gに突入する点などを踏まえると、環境は整っていた。結果的に競合に先駆けて大ヒット商品になったことは周知の事実だ。

Appleのように、誰もが挑戦していない技術・事業領域に賭けることで、大きな先行者優位を獲得することができる。だが、もし参入タイミングが早すぎて通信インフラが間に合っていなかったとしたら、事業は立ち上がらなかっただろう。事実、iPhone発売の14年前、1993年にAppleが発売したPDA(Portable Data assistant)のNewtonは、技術的な問題もあり大きな事業に育たなかった。恐らく、早すぎたのである。

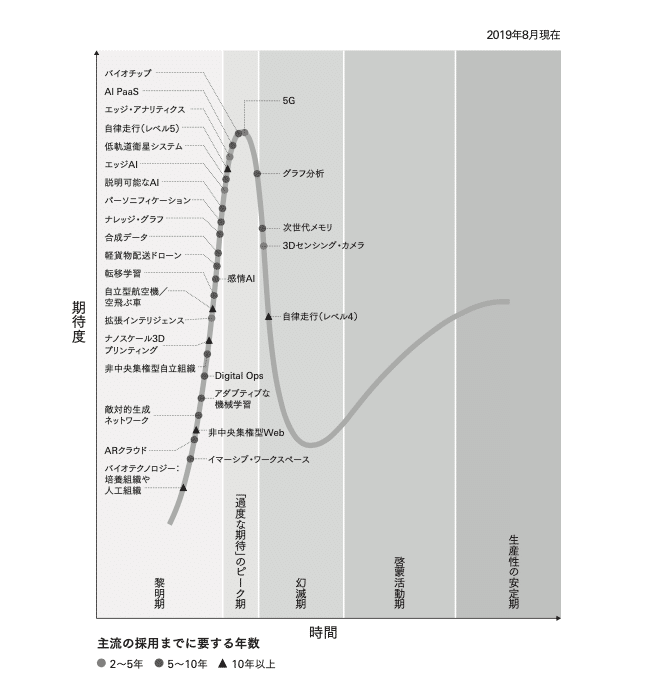

今の世界を「点」で見てしまうと大きなビジネスチャンスを逃しかねない。「新しい技術を使うことで、どんな未来が可能になっていくのか?」と常に「線」の視点を持ち、仮説を作る習慣を持つことが重要だ(図4のハイプ・サイクルも参照してみてほしい)。ただし、いかに「線」で捉えても、どのタイミングで何が来るかを完璧に予測することは誰にもできない。

タイミングについて、Gunosy創業者であり、現在LayerXというブロックチェーン関連のスタートアップを起業した福島は「確実にくる未来までなんとかする力」が重要だと説いている。

福島によれば、ブロックチェーンが金融業界のインフラになっていくこと自体は疑いようがなく、その未来を予測すること自体はさして難しくない。しかし、その未来がくるまで指をくわえて待っていてはいけない。現時点でもキャッシュを作れるポイントを探しにいき、知見を蓄えておけば、市場が拓けた際にはトップランナーになれる。つまり、決め打ちでタイミングを当てにいくのではなく、かといってただタイミングを待つのでもなく、初期から地道に稼げるポイントを見つけ先行者優位を確保する必要があるのだ。

不確実性の高い領域こそ起業家が真価を発揮する

新しい技術・事業領域は競合が少ない。

大企業は、新しい事業領域については立ち上がるか半信半疑なため、ビジネスの情報戦で出遅れることがある。不確実性の高い状況であればあるほど、信念を持って挑戦できる起業家の真価が発揮できるのだ。

これからやって来る市場を選定することは、起業家にとって最大のチャンスといってもいい。絶えず情報収集のアンテナを張り巡らせ、事業アイディアを練り込み、波が来たら乗れる準備をしておくことだ。ただし、その瞬間に事業資金が底を突いていれば、波に乗ることは当然できない。だからこそ、「確実に来る未来までなんとかする力」が重要になる。

アイディアを探し求める作業は、紆余曲折の連続だ。一番最初に思いついたアイディアのまま、大成功を収めた起業家は珍しい。

多くの場合ファーストアイディアは失敗に終わり、苦闘を続ける中でようやく、心から信じることのできる事業アイディアが生まれる。

この章では、ビズリーチの南、Pairsの赤坂、サイタの有安、ココンの倉富、クラシルの堀江が事業アイディアにたどり着くまでをケースで描いた。それぞれのプロセスを通じて、アイディア探しのリアルを感じてほしい。

※本書はインタビュー以外も多数の二次情報を引用して作成しましたが、引用文はその一部を文脈上改訂しています(本人確認済)。また、ウェブ上に存在する二次情報は2020年3月時点でURLの存在を確認しています。

目次

はじめに

第一章 │ アイディアを見つける

第二章 │ 最初の仲間を集める

第三章 │ プロダクトを作り、ユーザー検証する

第四章 │ ユーザーを獲得する

第五章 │ 資金を調達する

第六章 │ 起業するということ

巻末特典 │ 起業家への直接アンケート

書籍のご案内

詳しい内容はこちら