ヘブライズムと超越論的世界観(3)

ヘブライズムと超越論的世界観についてお話を続けています。

1.素朴実在論の否定

2.人間の「主観性」の尊重

3.相対主義

という、ヘブライズムと超越論的世界観から生まれる3つの態度についてお話しており、今回は2.人間の「主観性」の尊重について説明します。

そもそも、超越論的哲学が普及し始めたのは、何と言ってもドイツの哲学者であるエマニュエル・カント(1724~1804年)からです。

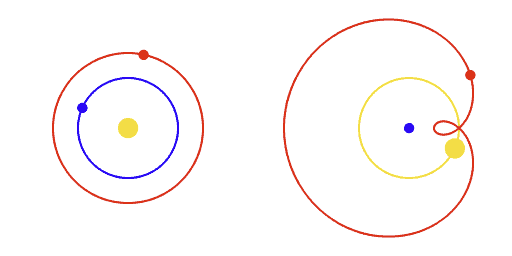

カントの哲学は「コペルニクス的転回」と称されます。

つまり、「世界」は人間の認識能力というメガネを通して把握されているとしました。極論すれば、カラスはカラスの認識能力というメガネを通して「世界」を理解しているということにまでなり、認識主体が世界を構成しているという展開を果たしたわけです。

そこから、世界は実在しないという不安定な結論が得られます。カントはそれに対して、「物自体」は実在するという回答を与えます。物自体は認識されないが、認識主体はその触発を受けて世界は構成されるというわけです。

具体的には、時間・空間という感性的直観を通して触発を受けて、そこから得られたデータをもとに、12のカテゴリーでもって分類されるわけです。

カテゴリー表

・分量(総体性・数多性・単一性)

・性質(実在性・否定性・制限性)

・関係(実体性・因果性・相互性)

・様相(可能性・存在性・必然性)

これ以上詳しい話には立ち入りませんが、要するに超越論的世界観は、素朴実在論の否定から始まり、ついにカントに至って、世界そのものの否定にまで至ります。

「物自体」というアイデアを通して世界を救出することとなりますが、認識主体と客観という分裂が発生することとなります。しかし、その一方で主観性の尊重という側面もあり、それは個人の人権が尊重される民主主義の礎ともなりました。

これは宗教改革に端を発した信教の自由とも連動しています。個人によって見える世界は異なるのであり、つまるところ信じる宗教も異なるわけです。宗教改革は16世紀から始まっていますが、それが哲学として概念化されたのが18世紀のカントの時代になったということなのです。

主観性の尊重から相対主義に至るのは理解がしやすいと思いますが、詳しくは後日に述べます。しばらくは超越論的世界観の「主観性」の側面についてお話していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?