阿目虎南さん ソロ舞踏シリーズ「Glowing Ember Ⅰ~Ⅹ」@A5yl/燦然光芒

阿目虎南さん率いる燦然CAMP、その ”根城” である A5yl/燦然光芒 (アジールさんぜんこうぼう) に向かうのはもう10回目で、浦和駅から歩いて20分の道のりにも、途中の、妙に長い信号 (そのくせ、すぐまた赤になってしまう) にも慣れた。

初めて来たのは昨年 (2022年) の6月。杮落とし公演「Glowing Ember Ⅰ」(以下、各回はローマ数字のみで表記) を予約した際に教えてもらった住所へ向かうと、辺りは住宅地で、A5yl/燦然光芒は、そんな中で擬態するかのように佇んでいた。その時は、看板を見つけるのも一苦労だったけれど、今では迷うこともない。

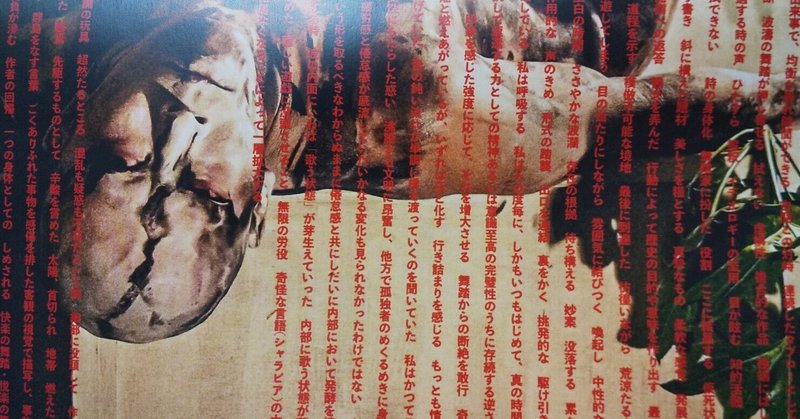

扉を開けると、玄関にはいつも通り谷口舞さんがいらして、にこやかに受付をしてくれる。その時に、A3 サイズのパンフレット (腰山大雅さんの写真に、阿目さんのテキストが印字されている) を毎回もらえるのが、物としてのかっこよさだけでなく、見た後には記憶しか手元に残らない舞踏、その数少ないよすがとして嬉しい。

続き間となった2階は、今では手前半分が舞台、奥のもう半分が客席兼オペレーションブースとなっているものの、「Ⅰ」の時は逆だったり、そもそも舞台美術や小道具が毎回更新されていったりと、同じ場所でありながらいつもどこかが違っていて、移り変わっていくものと、その中でシリーズとして繋がっていく / 繋げていくものとがせめぎあう場。

向かい合った矩形と矩形、というオーソドックスな空間に行き着いたのは (たしか) 12月に行われた「Ⅶ」で、それ以前と「Ⅶ」とを隔てる分水嶺として、「舞踏山月記」 (@シアター・バビロンの流れのほとりにて。2022年12月2日~4日) があったように思う。

「舞踏山月記」では、L字型の客席と向かい合うように横長の白い壁が1枚置かれ、その前で、虎に変ずる阿目さんと、チェシャ猫あるいはメフィストフェレスめいた谷口さんとの ”攻防” (谷口さん側から見たら、じゃれあいだったのかも知れない) が展開された。その駆け引きの中で、壁も、白塗りだった阿目さんも墨で侵されていったけれど、原型とも言うべきかたちが、「舞踏山月記」の前の月に行われた「Ⅵ」で既に現れていて、奥の角に斜めに立て掛けられたキャンバス (天井間際まで迫る高さに、阿目さんが両手を広げたくらいの幅) に、墨をまとった阿目さんが、身体で軌跡を描いていた。

さらに「Ⅴ」、「Ⅳ」と遡っていくと、客席が部屋に対して斜めに配置されていたり (その時は、柱越しに阿目さんが見えて、その"遠さ" が面白かった)、舞台も客席も、続き間である二部屋にまたがって配置されていたり (長方形の続き間を正方形ふたつに分けるのではなく、細長い長方形ふたつに区切るイメージ) と、客席と舞台の位置関係が絶えず実験されていた。

「Ⅶ」以降は、「舞踏山月記」で使われた壁が、上手と奥に分けてL字に配置されていて、空間の実験という点においては、「Glowing Ember」全体を、「Ⅰ」~「Ⅵ」の前期と、「Ⅶ」~「Ⅹ」の後期に分けられるかも知れない。

分ける、という点では「Ⅹ」も分けられていた。これまでは毎回1時間だった公演時間が、「Ⅹ」では2時間に拡大されたものの、通しではなく、"二部構成" になっていた。しかしそれは完全な中断ではなくて、にわかに踊りを止め、こちらを向いた阿目さんが、「ダンサーは休みませんが、皆様はどうぞ休憩してください」と自らアナウンスされて、そのまま舞台上で、墨汁を頭からかぶったり、銀粉をまとったり、後半の準備をし始める…というものだった。

弛緩した空気が漂う。

この、ダンスとダンスの合間に、日常の動きがさしはさまれる感覚も、これまでの回で実験されていて、ふと踊りを止めた阿目さんが、照明の位置を直したり、あるいは小道具を舞台裏へ投げ込んだりする、その、一瞬我に帰ったような瞬間が、特に「Glowing Ember」 "後期" では各回で見られた。

この "中断" は、前半の終盤から流れ続けていた曲 (おそらく、高倉健さんの映画『昭和残侠伝 唐獅子牡丹』から、劇中歌の流れる一幕を抜粋したと思われて、セリフや剣戟の音? も聴こえていた) が止み、 これまで何度か使われてきた、オーケストラ伴奏のメタル音楽? と思しき曲がかかり始めた辺りで、お客さんが帰ってくると共に終わりを告げた。

この5分から10分ほどの時間は、今までダンスとダンスの合間の一瞬だけ流れていた "日常の" 時間を、数十倍に拡大したようで、この時間をさらに限りなく大きくしたものが、「Glowing Ember」の各回に横たわる (約) 1ヶ月という時間で、さらには「Ⅰ」から「Ⅹ」までにわたる10ヶ月という期間なのだろう。

私はタイミングに恵まれて、ここ1年くらい、毎月1回以上は阿目さんの出演作を見ているけれど、公演と公演の間にも、当たり前のように阿目さんの踊りを思いだしたり、あるいは次の公演を想像したりしていて、ダンスとダンスの合間に "日常" が差し挟まれることは、日常の中に "ダンス" が忍び込むこととも通ずるよう。

そう考えると、「Glowing Ember」"前期" が、「舞踏山月記」に至るまでの空間の実験だとしたら、"後期" は、時間の実験、日常との接続の試みだったのかも知れない。しかし逆に言えば、私は毎月見てしまったから、飛び飛びで見る心地はわからないし、ましてや「Ⅰ」から9か月挟んで「Ⅹ」を見た人の見え方は想像するしかなくて、連続公演だからこそ、観客と観客の間に ”濃度” (それは、ダンスの濃度でもあり、日常の濃度でもある) の違いが生まれていたと思う。

ダンスとダンスが時間に隔てられつつも結びついていること、それはもちろん、阿目さんの存在や、A5yl/燦然光芒という場所が大きな役割を果たしているけれど、各回に登場する小道具たちも、紐帯のひとつとして機能していた。

今回の「Ⅹ」の空間にも、「Ⅸ」で阿目さんに背負い上げられた ”台座” が正面奥に配置されていて、その台座の角には植物 (ユーカリ? ) の枝が付けられている。上手の白い壁 (先述の通り、「舞踏山月記」由来のもの) から伸びて、対角線上の欄間に渡された紐にも、同様に枝が吊るされているものの、どちらの植物も「Ⅸ」からそのままなのか、前回よりも色がくすみ、朽ちているのがかえって淫ら。奥の壁の上には ”頭” が鎮座していて、「Ⅷ」では上手の壁に置かれていたのに対し、今回は客を真正面から見据えている。上手の壁近くに転がる ”スモーク壺” は常連で、「Ⅶ」では阿目さんに腕や頭を入れられ、ぐしゃぐしゃにされながらも、毎回修復され、元の膨らみを保っている。左の柱には、縄で結わかれた石が、「Ⅴ」で阿目さんと哀切な ”デュオ” を踊って以来、ずっと掛けられていて、格子を挟んだ下手の廊下には、「Ⅵ」で阿目さんが身体で描いたキャンバスも立て掛けられている。天井にはこれまで通りベールが掛けられていて、「Ⅸ」からつけられた、十字架めいたウォールハンガーも、そのまま残されている。

阿目さんが、指と指の間に1本ずつ挟んでいる、あの黒い独鈷みたいなものは「Ⅷ」から登場したもので、もじゃもじゃとしたカツラのような針金も、「Ⅴ」、「Ⅶ」と飛び飛びながらも登場していた。

こうやって残されていく物がある一方で、当然ながら去っていく物もあって、「Ⅰ」から登場していた仏壇台は、「Ⅴ」の辺りからは消えて (もしかするとあったかも知れないけれど、その頃はもう、背景のような扱いだったはず) 、あたかも、シーズンが進むにつれレギュラーメンバーが入れ替わっていくドラマを見ているような心地。

このような物と物とのつながりは、「Glowing Ember」を越えて他の作品にも及んでいる。「Ⅹ」から5日後の「アーツさいたま・きたまちフェスタ Vol.9・ASK9 “ART-Chari” 」(@プラザノース他。3月24日~3月26日に開催され、タイトル通り、自転車をテーマとした作品が展示された) に、阿目さんが出品された《ケンタウロスの末裔》では、「舞踏山月記」で使われた足の彫刻が、自転車の籠に取って代わって生えていて、その上には、「Ⅹ」で阿目さんが咥えていた黒い馬の像が、高級車のボンネットマスコットの如く鎮座している。左のハンドルには、同じく「Ⅹ」で阿目さんが被った "馬頭" (額の中央に突起があるため、角の折れたユニコーンかも知れない) が装着されていて、「Glowing Ember」は終わってしまったものの、その余波は、かたちを変えながらも響き続けている (そしておそらく、これからも)。

「Glowing Ember」全体を結びつけている一番の要素は、当然ながら阿目さんの舞踏で、「Ⅹ」においても、よろよろと生まれたてのような動作が、誕生を想起させる所作が多く見られた「Ⅲ」と繋がったり、腰に腕を溜め、歓喜に打ち震えるようなラストが、「Ⅳ」に訪れた、操縦桿を力強く握り、飛び立たんとするばかりのラストと呼応したりしていた。

しかし、そこで一貫して研究されていたのは、”声” だったように思う。記憶違いかもしれないものの、「Glowing Ember」以前ではあまり ”声” (ここには、実際に発声することだけでなく、そうしようと息を吸うこと、逆に空気の塊を喉から吐き出すこと、うなったりなども含めている) の印象がないものの、声もなく絶叫するような「Ⅰ」 (その狂おしさが、その後、マーラーの交響曲第9番、第4楽章が鳴り始めると共にやわらいだ所作を、より劇的にしていた) や、口を開き、何度も息を吸い、やっと叫び声をあげられるようになる一連の流れが全編を貫いていた「Ⅱ」など、「Glowing Ember」では初期の頃から取り上げられていたように思う。

その取り組みは毎回どこかに含まれていて、さらには、「舞踏山月記」にて漢詩 (「偶々狂疾に因りて殊類と成り…」という、李徴の詩) が朗誦された辺りからは、「私が残せたものは…一粒…」(Ⅶ) や、「祖国…日本…174センチ…腰に乗せた47都道府県…」(Ⅹ) といったテキストも読み上げられるようになっていて、その実践は舞踏だけに留まらず、5月に開催される「サブテレニアン一人芝居フェスティバル ”Man Standing vol.2"」の全編英語劇をはじめ、俳優さんとしての領域にも繋がっていくに違いない (「Ⅹ」の終盤でついに "壁" をくぐり抜け、客席側へ越境したように)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?