[短編小説]満月鉄道

***

「ねぇ、あの噂知ってる?」

「あー、あれな! あれ絶対嘘だろ」

「え、何? 噂って?」

「もしかして知らないの? ネット発の噂だけど、今巷で話題だよ」

「胡散臭くて、信憑性ないけどな」

「もったいぶらずに早く教えてよぉ」

「満月の夜、空を見上げて夢を描きながら眠るとね、夢が叶うんだって」

「ん、どういうこと?」

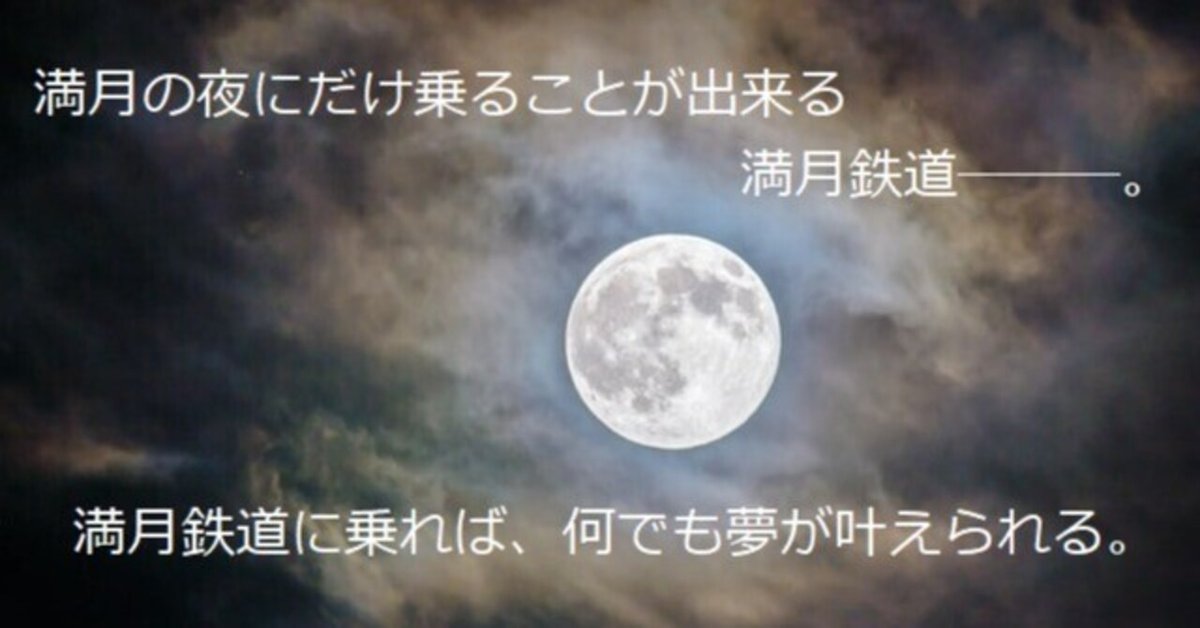

「なんかその想いに導かれた鉄道がやって来るらしんだけど、その鉄道に乗れば夢が叶えられるらしいんだよ。その名も――、満月鉄道。安直過ぎて笑っちゃうだろ?」

「……満月、鉄道」

「あ、噂だから本気にしないでね、あなたアメーバなんだから」

「どうせ私は馬鹿で単純な単細胞ですぅ!」

「ハハハ」

「それで本当にその満月鉄道? に乗るだけで夢が叶うの?」

「ネットの情報だとね。それに実際、満月鉄道に乗った結果、夢が叶ったって人が何人も声を上げているの」

「絶対やらせだろうけどな。ネットで注目を浴びたいだけの、くだらない妄言だ」

「そうなんだぁ。……でも面白そうだね」

「やめとけやめとけ。外で一夜明かしたら、風邪ひいて終わりだぞ」

***

「……ここは」

急激に体が揺さぶられる感覚に目を開けると、私は見知らぬ場所にいた。状況についていけない私は、首を回して現状把握しようとする。

一方向を向いている椅子からは、空席が目立つものの、目に映る範囲では四人の後頭部が飛び出していることが確認出来た。窓の外は薄暗く、私の寝ぼけまなこを浮かべる表情が映し出されている。ここがどこかは分からないが、まるで昔ながらの鉄道のようだ。鉄道をモチーフにした部屋とは、この部屋を作った人物は相当お洒落なのだろうか。

そう思った瞬間、突然部屋が動き出した。進行方向は、椅子が向いている方向だ。この微睡みを誘う揺れ、ここは鉄道のよう、ではなくて鉄道そのもののようだ。

私は目を覚ます意味でも、両手で頬を叩く。両頬にジーンとした痛みが広がった。どうやら、ここは夢の中ではないようだ。

どうして私は鉄道の中にいるのだろうか。昨日までの出来事を思い出そうとして、

「……あれ」

ふと違和感に気付く。ここに至るまでの記憶が全くない。むしろ、思い出せるのは私が綾場香苗という名前の人間だということに加え十七歳だということ、その他のことは靄が掛かったように曖昧模糊としていた。

思い出したくても思い出せないという感覚は気持ちが悪かった。私という存在が否定されているかのような自己嫌悪に陥ってしまう。

これからどうするべきだろうか。動揺だけが頭を渦巻いて、何をすべき分からない。

「よし、互いに自己紹介と行こうぜ! 知らない奴と同じ空間居続けるのも気分悪いだろ! せめて名前と年齢だけでも、話そうぜ!」

私が迷っている内に、一番前に座っていた人物が立ち上がって振り返りざまにそう言った。しんと静まっていた車内だけに、第一声を放った男の声は目立っていた。

彼の風貌は、短髪に、きりっとした眼差し、爽やかな笑み、まさにスポーツ少年という感じだった。年齢は、多分私と対して変わらない。

「あ、声張り続けるのも疲れるから、真ん中に集合な」

そして、彼は更に笑みを深めると、自分から率先して真ん中の方に歩み寄って来た。その彼の後ろに、これまた私と同年代そうな、それでいて私よりも明らかに人付き合いが上手そうな風貌をした女の子がついて来る。更に、私の一つ前の席に座っていた眼鏡をかけた男の子も、席を立ち真ん中へと移動を始めた。

この流れに置いていかれないように、私も腰を上げる。

唯一、席から移動していないのは、元から真ん中の席に座っていた吊り上がった目が特徴的な男の子だけだった。彼は自分の世界に入り込んでいるのか、ずっと窓の外から視線を離さないでいる。その横顔はどこか寂し気で、そのような表情を作る理由が無性に気になった。しかし、いきなり足を踏み入れることは出来ないので、暫くは様子見だ。

この車内にいる人の構成は、男子三人に私を含めた女子が二人だった。改まって、顔を見渡すと、ここに集った全員が同年代のように思えた。

「そんじゃ、全員集合したことだし、自己紹介でも始めるか!」

座っている男の人以外の三人が、全体的に爽やかな印象を与える男子に注目する。しかし、その時、彼は思い出したように言葉を止めると、

「あ、自己紹介をする前に、一つだけルールを決めよう」

人差し指を立てながら、勿体ぶるように言った。

一体彼の口から、何が発せられるのだろう。緊張と警戒を交えながら、私は喉を鳴らした。

「面倒な敬語とかは抜きな。訳分からない状況で、言葉遣いとかに気を遣うのは、お互い疲れるだけで得しなさそうだし。もちろん、初対面の人に敬語で接したいって奴は強制しないから」

彼の言葉は正論だった。私の警戒は杞憂に過ぎなかったようだ。彼の意見に否定する要素は全くないため、私と女の子と眼鏡の男子は無言で頷いた。

私達が納得したのを確認すると、

「んじゃ、改めて! 俺の名前は、柏崎瞬! 十八歳! それ以外のことは、多分みんなと同じで、何も思い出せねぇ! 以上、よろしく!」

堂々と包み隠さずに、瞬はそう名乗った。どこからその自信が溢れて来るのだろう。記憶を失っているにも関わらず明るいのは、瞬が元来からそういう性格をしている現れだうしなっているのに。

「はーい、続けて、雨村美波! 年齢は十七! みんなと仲良くなれたら嬉しいな! よっろしくぅ!」

この場を先導する瞬に続き、言動の節々から元気が特徴的な美波が自己紹介をした。

活力に満ち溢れる瞬と美波の後に、自己紹介をするのは中々にハードルが高い。

残された二人に目を向けると、一人は相も変わらずこちらに興味がないように窓の外を眺め続けていて、もう一人の眼鏡の男は私に対して小さく頷いた。先に自己紹介を譲ってくれたのだろう。それが厚意からか自己防衛からかは分からないが、断る理由もない。

「えと、綾場香苗、十七歳です。宜しく――」

「香苗、私とタメなんだ! やばっ、超嬉しい!」

私が自己紹介を終える前に、美波がテンションが上がった声を出して抱きついて来た。

「なんかよく分からないけど、ここで会えたのも何かの縁だよね! よろしく!」

「は、はぁ……」

「香苗、なんか趣味ある? 私が好きなのは――、って何も思い出せないって話だよね、アハハ」

美波のマシンガントークに圧倒されてしまい、私は何も話すことが出来なかった。ただただ大人しく頷くことしか出来ない。

「こほん、そろそろ次いいかな」

そんな私と美波を見かねてか、眼鏡の男子が煩わしそうに咳払いをした。

「あ、す、すみません……」

「ごめんねぇ、どぞどぞ」

丁寧に頭を下げる私に対し、美波の口調は反省の色がないように軽々しい。彼は疲れたように肩を落とすと、

「僕は織田崇史。十六歳。正直なところ、状況が呑み込めずに混乱しているけど、宜しく」

眼鏡をいじりながら話す崇史に、私と美波と瞬は柔らかい口調で「よろしくー」と言う。

「んじゃ、最後に一人だけ座ってる君! 名前は?」

そして、一向に輪に入って来ようとしないつり目の男に、瞬が和やかに自己紹介を促す。

「……」

しかし、つり目の男は変わることなく、口を開かず一心に窓の外を見つめている。

「ねぇねぇ、聞こえてる? もしもーし」

メガホンのように手を口に寄せながら、美波が話しかける。すると、男はあからさまな溜め息を一つ吐くと、一度だけこちらに顔を向け、

「……、高瀬春希、十九。これで満足か?」

「なによ、その言い方。せっかく皆で話そうとしてるのに」

「こっちは集中してるんだ。仲良しごっこなら勝手にやってろ、俺を巻き込むな」

春希にはもうこちらに取り合う気はないようで、再び頬杖をついて窓の外を眺め始めた。春希の横顔は、どこか思い詰めたように寂し気なものだった。

しかし、美波は春希の表情に気付かず、冷めた物言いに不服を感じてしまったようで、しかめっ面を浮かべながら春希に近付こうとした。その拳は、強く握り締められている。

「ま、まぁ、美波。今は口喧嘩してる場合じゃないよ。一旦、深呼吸して落ち着こ。名前が聞けただけでも十分だしさ、……ね?」

不穏な空気を感じ取った私は、美波の手を掴んで制止を促した。ここで争いが起こっても、誰も得しないのは明らかだ。掴んだ時の美波の手は震えていたが、私の言う通りに深呼吸を繰り返すと、美波の手の震えも治まって来た。

「――ありがと、香苗! もう放しても大丈夫だよ!」

「う、うん」

私はやや不安を覚えつつも、美波のあどけない笑みに促され、手を放す。美波は春希とは遠い席に座った。私はほっと一息ついた。

「それにしても、ここどこなんだろうね?」

空気を壊しかけた美波が、何事もないかのように笑いながら声を出す。

「うーん」

「記憶がない上に、手がかりもないんだ。お手上げだな、ハハッ!」

頭を捻る私と美波に、瞬が明るく笑い飛ばした。いくら考えても、記憶がないのだから答えに辿り着かないのは事実だ。だけど、胸の内で焦燥感に近い感情が溢れ出している。

ここにいる意味を見つけないといけない、そんな予感が胸を疼いていた。

「問題はこの場所がどうこうよりも、どこに向かっているかじゃないか?」

「え?」

春希以外の三人が、崇史に顔を向けた。崇史は何でもないように眼鏡を押し上げている。

「実際そうだろ? 僕達がいるのはどこかの鉄道の車内。異世界に転移したのか、はたまた誘拐されたのかは分からない。記憶がないからね。だけど、今この鉄道がどこかに向かっているのは、記憶に関係なく揺るぎない事実だ」

崇史の言う通り、今もこの鉄道は大きく揺れながら、明確な目的地へと向かって夜の線路を走っている。窓の外を見ると、夜のためか一切の色はなく、不安を増長させた。

目的を知らずに走らされ続けるというのは、こんなにも恐ろしいことなのか。

「じゃ、じゃあ――」

「満月に導かれた、無垢な五人の子供たち。ようこそ、満月鉄道へ」

何か手がかりを見つけようと立ち上がった瞬間、今まで音沙汰のなかったスピーカーから、年季の入った男の声が私の声を遮って聞こえた。

「この鉄道は、多くの人々が憧れるであろう夢まで運びます。ただし、私達は駅まで案内するだけで、降りるかどうか、得るかどうかは、全てあなた達の選択に委ねられています。あなたが満月鉄道を通して、いい夢を成すことを駅員一同願っております。ちなみに、どの選択をしても、命に危害は及びませんので、どうぞ心の赴くままに」

何故か舌打ちをした春希を除いて、私達四人は顔を見合わせた。今の車掌の言葉を聞いても、何の話をしているのか、全く見当もつかなかった。

「と、とにかく! この満月鉄道? の目的も分かって良かったね!」

「……でも、夢って何だろ?」

「さぁ、分からないね」

「とりあえず、最初の駅で何が起こるか様子を見るしかないな!」

ただ鉄道に乗ることしか出来ない私達は、静観して様子を窺うことに決めた。

そして、見計らったかのようなタイミングで、

「さて、そろそろ最初の駅に着きます。まず、最初の駅名は――」

鉄道のスピードが、一段階緩くなったのが肌で感じ取れた。窓の外の景色は何も変わらないが、車掌の言う通り、もう駅が近くなっているのだろう。最初の駅で何が待ち受けているのか、私はこれから車掌が話すであろう言葉を聞き洩らすまいと耳を凝らす。

ざざっと、スピーカーが鳴り響く前兆の音が聞こえると、

「――駅」

「え?」

肝心の駅名を言う、満月鉄道の車掌の声が聞こえなかった。周りを見る。春希は相変わらず無関心を貫いた横顔をしていたが、美波も瞬も私と同じように頭にハテナを浮かべていた。しかし、唯一、崇史だけは目の色を変えていた。

更に車掌のアナウンスが続く。

「――駅。ここでは、数多の富を得ることが出来ます。この駅で降りれば、あなたは一生金銭に困ることがなく、楽しく生活を送ることが出来るでしょう」

「……」

車掌の言葉と共に、満月鉄道の動きも緩やかになった。まるでそれを合図にして、崇史も無言で立ち上がる。

「え、崇史、もしてかして降りるの? 正気?」

驚きを隠せずに、美波は声を震わせながら問いかける。たった今、様子を見ようと話し合ったばかりなのに……。私も崇史を案じるように、彼の顔を真っ直ぐに見た。

そこで心臓が跳ねる。眼鏡の奥に潜む崇史の瞳は、凍てつくほどに冷たい色をしていた。

「思い出したんだ」

「思い出した?」

オウム返しでしか聞けない自分が恥ずかしかった。

「僕は、有名な進学校に通っている一年の高校生だ。今までずっと嫌っていうほど、頭に知識を溜め込んで来た。何の役に立つのかも分からないことを、言われるがまま繰り返すのは、ただの苦行だったよ。親に聞いても、良い将来のため、安定した生活を送るため、の一点張りさ」

崇史の言葉に、誰も容易に口を挟むことは出来なかった。崇史の表情を見れば、この満月鉄道に至るまでの間に、どれだけの苦労をして来たのかが、痛々しいまでに想像が出来たからだ。

「でも、それって結局は金ってことだろ? 最終的に金を得るために、面倒な勉強をする。だったら、ここで降りて富を得ることが出来たら、無意味なことはしなくても良い訳だ」

「……それ、は」

反論出来るほどの意見を持ち合わせていない私は、言葉を噤んでしまった。美波も瞬も、何も言えずにいる。

崇史は残念そうな表情を一瞬浮かべると、

「どうやらホームに着いたようだ。じゃあね」

眼鏡を押し上げて、車内から出て行った。そして、崇史を駅のホームに置いた満月鉄道は、一切の躊躇もなく業務的に次の駅へと動き出す。窓を見ても、崇史の姿は確認出来ない。これから崇史がどうなるかは、崇史と接点を持たない私達には永遠に謎のままだ。

「崇史、行っちゃったね……」

「価値観の違い、というやつだな。正直、俺は惹かれなかった! ハハッ!」

「アハハ、私もだよ! お金とかそこまで欲しいと思わないし」

美波と瞬が、無理に明るく笑おうとしているのが、手に取るように分かった。

そして、次のアナウンスが流れるまで、私と美波と瞬はぎこちなく会話を続けた。

「――駅。ここでは、数多の名誉を得ることが出来ます。この駅で降りれば、あなたの才能は開花され、あなたはあなたのまま、注目を浴びる人生を送ることが出来るでしょう」

また駅の名前は聞き取れない。瞬も同様に、的を得ない表情を浮かべている。そのまま私は、美波の方に顔を向けた。お金に興味がなかった美波だ。名誉など、より一層関心が向かないだろう。そう思っていたが――、

「お、私ここで降りるね」

美波は明るい声を出しながら、立ち上がった。

「美波?」

信じられなかった私は、縋るように美波の名前を呼ぶ。美波からは今まで浮かべていた無邪気な笑みは消え、寂し気な表情だけが残っていた。先ほどの明るさが嘘みたいで、今は無理やり自分を押し殺しているように感じられた。

「この駅の名前を聞いてからね、崇史みたいに私という存在をだんだん思い出して来たの。私ね、こんな普通の見た目だから、今まで誰からも注目されずに生きて来てたんだ」

「……そんなこと」

否定しようとした私に、美波は力なく首を横に振った。

「だからこそ、無難に生きようと思って、馬鹿なフリして明るく振る舞ってたんだ。周りからは雨村のアメと美波のナミの文字を取って、単細胞のアメーバって呼ばれてた。受け入れていたけど、やっぱどこか苦しかったんだよね……」

美波は笑みを浮かべたが、それは周りに合わせることしか出来ない自分への自嘲のようだった。見ているこちらが、苦しくなってしまう。

「でも、ここに来て、記憶失くして、ありのままの自分で振る舞えたのは楽しかった。だから、分かったんだ。私は、誰に取り繕うことなく、私らしく生きて、注目されたい」

「……私はどんな美波でも好きだよ」

つい私は口を挟んでいた。ほんの僅かな時間しか美波とは過ごせていないが、その人懐っこい性格で、美波はあっという間に私の心を掴んでいた。たとえ、いつどんな場面で出会ったとしても私は、美波と言葉を交わした瞬間から人として好きになっていると思う。

「だから、ここで降りなくたって、美波は――」

「――ありがと。でも、香苗には分からないよ、私の気持ちなんて」

そう言い捨てると、美波は私達の方を一度も振り返ろうとせず、駅のホームへと降り立った。満月鉄道は、敷かれたレールを逸れることなく走り出す。

明るく場をまとめていた美波がいなくなった車内は静かだった。瞬も美波が名誉を求めていたことに、少なからず動揺しているようだ。

「――典型的な単純な女だな」

今まで口を開こうとしなかった春希が口を開いた。

「本当のあいつは、人の目を気にして生きる小さな人間だ。結局有名になったところで、同じことを繰り返す。本当の私は何だろう、皆は私の有名人という肩書に注目しているだけなのかな、とな。単純な奴は学習しないんだ」

しかし、口を開いたと思ったら、美波の悪口ばかりだ。どうして、春希は人のことを純粋に考えることが出来ず、マイナスに考えてしまうのだろう。私には理解できなかった。

「春希、あんたね……っ!」

先ほど自分で美波を制止したというのに、今や自分自身が抑えられそうになかった。

「――駅。ここでは、一生の間健康を得ることが出来ます。この駅で降りれば、あなたの肉体は病むことも傷つくこともなく、寿命を全うして一生を送ることが出来るでしょう」

私が春希に近付こうとした瞬間、再びアナウンスが流れる。

そのアナウンスが響いたと同時、瞬は無言で立ち上がって、私の肩に触れた。振り返ると、瞬は優しい眼差しを浮かべて、私のことを見つめていた。

「落ち着けよ、香苗。この後、二人きりになるんだから、仲良くするんだぞ」

「……瞬?」

頭に上っていた血は、瞬の一言で、一気に冷めてしまった。私はどういうことかと視線だけで、瞬に問いただす。

「やっぱさ、いつまでも元気でいたいじゃん? 俺、痛いのとか苦しいのとかって嫌いなんだ。出来れば、ずっと笑って生きたい。そのためには、健康な体は必須だろ?」

第一声の時と変わらない、底抜けに明るい声で瞬は答えた。

「まぁ、唯一気になるのは最後の駅に何があるかってことだけど――、不安とかも抱え続けたくないからな。うん、だから、俺にはここがちょうどいい! 短い間だったけど楽しかった。俺がいなくても、喧嘩するなよ! 香苗、春希!」

そして、瞬は最後まで朗らかな声を絶やさずに、鉄道から降りていった。

私と春希だけを残した満月鉄道は、再び敷かれた線路を走っていく。

「お前がいたって何も関係ねーよ。自意識過剰ヤロウが」

春希は再び悪態を吐いたが、私にはもう突っ込む気力は存在しなかった。仮に春希に突っ込んだとしても、もう止めてくれる人は誰もいない。

「――ねぇ、一つだけ聞いていい?」

代わりに、私は春希に問いかけていた。何も答えずに真っ直ぐ私のことを見つめる春希を、無言の肯定として受け止める。

「どうして、あなたはそんなに人に対して思いやりがないの?」

純粋な疑問だった。記憶を失くして真っ新な状態でこの性格ならば、春希の性格は生まれた時から捻じ曲がっていることになる。春希のことを想ったら、呆れを通り越して同情の念を抱いてしまう。人を信じられずに一人で生きることが、あまりにも可哀想だ。

「俺が、人に追い詰められ、裏切られたからだ」

その一言だけ漏らすと、私から視線を逸らし、再び窓の方へ顔を向けた。暗い窓に、春希の横顔が映る。希望を失い、全てに絶望したように、生気が灯っていなかった。

「お前も含めて、他の奴らは記憶を失っていたといったが、俺は違う」

春希が衝撃の事実を告げたが、今は余計な口を挟まない。静かに言葉の続きを待つ。

「都内の大学に入った直後、ずっと信じていた幼馴染に大金をパクられ、俺は借金取りから追われるようになった。大学生活はパー、当然、俺の夢もパー。もう全てに疲れた俺は、この先どう足掻いても幸先の良い人生を歩める気がしなくて、死のうとしていたんだ。だけど、自分が死ぬ時の月がどんなもんなのか、興味本位で見てみたくなってな。一度だけ夜空を見上げた。そしたら、その瞬間、満月が光って……、気付いたらここに座っていた」

「死のうとした……?」

「ああ、まぁ満月鉄道とやらのおかげで死にぞこないになったがな。けど、ここに最後まで乗ってれば、俺の夢は叶うんだろ」

「でも、どの駅で降りても命に危害は及ばないって言ってたよ」

「元の世界に戻ったら、満月の日以外にもう一度試せばいい。それが、今の俺の夢なんだ。お前も夢が見つかるといいな……、まぁ俺は一切興味がないけど」

私と春希は同じ選択をしているはずなのに、その過程は全く異なる。そして、選んだ果てに進む道も、私と春希とでは異なっているのだろう。

けれど、春希の選択は、あまりにも可哀想だった。物に満ち溢れた都会に住んでいるはずなのに、春希の心は満たされていない。

頭の奥に、鈍い痛みが走り出す。そして、私は綾場香苗の全てを思い出した。

私は小さな山奥の田舎で暮らしていた。何もない場所でも、私は満たされていた。なのに、どうして何でもある場所で、春希はこんなにも苦しみを味わってしまうのだろう。

「――終点。ここまで辿り着いたあなたは、心の奥底で願っている夢を叶えることが出来るでしょう。最後まで誘惑に惑わされず、自分の信念を貫いたあなたは、ここまで通り過ぎたもの全てを結局は得て、幸せな人生を歩むことが出来るでしょう」

「ハッ、着いたぜ。俺とお前の終着駅だ」

今までに頑なに動くことがなかった春希が、重い腰を持ち上げて歩き始めた。

「随分遠回しになったが、俺が本当に心の奥底から願っていることは、これ以上苦しまないことなんだ。……お前は俺のようになるなよ、香苗」

私の前から去ろうとする春希。このまま春希を行かせてしまってはダメだ。

「待ってよ、春希!」

突然張り上げた私に、春希は立ち止まってくれた。

「私は田舎暮らしだから、都会で何が起こっているか分からない。どうして春希がそこまで追い詰められているのか、分からない。だから、私はいつか東京に行く。それで、私に出来ることがあれば、何でもする! それまで、諦めないでよ!」

思いの丈をそのままぶつける私は、きっと要領を得ていない。

「……諦めないって何を?」

ポカンとした表情を浮かべていた春希だったが、ようやく言葉を絞り出す。

「生きること! 人を信じること!」

「ぷっ、ハハハ!」

満月鉄道に来て、初めて春希が笑っているところを見た。私の言ったことに何が可笑しなところがあるのかは分からないが、私はずっと春希から目を逸らさない。笑い過ぎて流れた涙を、春希はゆっくりと丁寧な仕草で拭う。

「田舎には、お前みたいな馬鹿がゴロゴロいるのか?」

「……知らない。どういう意味?」

春希を説得しようと言ったのに、どうして私が馬鹿呼ばわりされるのだろうか。納得がいかない。

しかし、春希は「ハハッ」と小さく笑いを漏らすと、

「なら俺の目で確かめに行くわ」

「え?」

未来に対しての前向きな言葉が飛んで来た。春希は柔らかな笑みを浮かべていた。

「なんかお前のこと見てたら、悩んでるのが馬鹿らしくなった。もちろん全部がなくなるわけじゃねぇけど、少しだけこの世界のことを、もっと知りたくなったんだ。文句あるか?」

「……ううん、ない!」

「なら、とりあえず降りようぜ。このままだと車庫に連れて行かれちまう」

「うんっ!」

満月鉄道から降りる春希の背中を追いかけるように、私も飛び出した。満月鉄道から出た私の心は、まるで火が燃えているように熱かった。

小さな山奥の田舎に暮らす私は、今まで何がやりたいのか分からずにいた。けれど、この満月鉄道に乗って、本当にやりたいことが何なのか、今初めて分かったような気がした。

***

眩しい日差しに肌が焼き尽くされている感覚を抱き、私は目を覚ます。

周りを見ても山、山、山だ。どれほど田舎なのだろう。思わず、自分でも笑みを漏らす。

昨日は、部屋の中で寝ていても蒸し暑く、屋根に上って満月を見ながら眠った。何か不思議な体験をしたような気がしたことだけは、覚えている。

「よし!」

眠気覚ましと景気付けに、私は両頬を叩く。

今、不思議と自分のやりたいこと――、いや、やるべきことが胸の中で渦巻いている。

それは、いつかこの田舎を出て、人の支えになることがしたいということだ。

明確な目的は分かった。後は、私自身がどう行動するか、それだけが問題だ。

<――終わり>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?