10年目農醸 私たちの酒米の栽培記録⑨

田植え後19週目

田植えをしてから117日目の「秋田酒こまち」です。倒れてはいるものの、だいぶ黄金色になりました。籾をよく見てみるとまだ少しだけ未熟で青い籾もあるのですが、待っていてもまた自然災害のリスクがあるため、刈り始めることにしました。

田植えをしてから115日目の「改良信交」です。ベタッと倒れてしまい、いくらか稲刈り適期が遅い品種なので少しは起き上がってくれないかと期待したのですが、淡い期待でした。これ以上大雨が降って水に浸かってしまうことが無いよう祈るばかりです。

稲刈り体験

田植えから約120日で、「秋田酒こまち」はいよいよ稲刈りを迎えました!

倒れていて刈りづらかったのですが、刈りやすい向きを計算しながら進めました。今のコンバインは性能が良いので初めての方でも刈り取ることができました。

田植えをしてから約4ヶ月の期間を経て無事に育ちました。

籾摺り

刈り取った籾(もみ)をトラックで運び、乾燥機で乾燥させた後は籾摺り(もみすり)という行程で籾の表面を除去します。この時に除去された部分が籾殻(もみがら)です。籾摺りと言っても、ただ単に籾を除去するだけではなく、籾摺りをした後の玄米を選別機でふるいにかけるところまでを一気にするのが普通です。

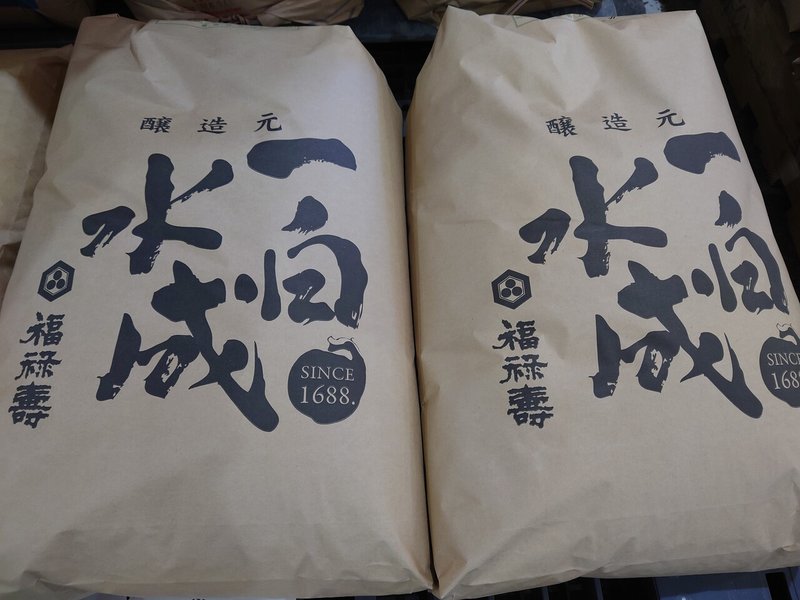

2回に分けて網目の違う網でふるいをかけて、小さな米(うまく育たず未熟なものや割れたものなど)を落として、最後に残ったのが出荷する玄米です。約1t入る大きなバックと30kg入れる紙の袋を併用して出荷します。

籾摺りを終えると収穫量が確定しますが、今年は日照不足や台風の影響があってか、標準的な収穫量よりも15%近く少なく、豊作だった昨年に比べると激減という結果になりました。

等級検査

収穫量は少なかったですが、品質はどうでしょうか?清酒と名乗ることができる日本酒の原料にするためには法律で定められた検査に通る必要があります。この等級検査は、整った粒の割合や水分量などが基準となり、中身の成分とは違った基準が適用されます。(福禄寿酒造さん独自に成分分析も行っています。)この検査による等級ができあがる日本酒の味を保証するものではありませんが、例えば割れている米が多いと日本酒づくりの過程で不具合が生じたりすることもあるので、等級は高いに越したことはありませんし、松橋ファームとしても高い等級を目指しています。等級は低い順に、規格外→三等→二等→一等とここまでは全品種共通ですが、酒米の場合だけ、その上に特等→特上と続きます。酒米に関しては三等というのはよほどのことが無ければあまりなりませんし、特等以上ももちろんちゃんとあるのですが、ほとんど出ないようなので、実際は一等になるか二等になるかの間でしっかりと一等になるように育てるという感覚です。

今年は日照不足だったり、台風の影響で倒れてしまったりしたので心配でしたが、無事に一等になりました。選別の精度で等級を高めることもできますが、もちろん、精度を上げるほどにふるいから落ちる米が増えますので歩留まりは下がっていきます。

旅立ちの朝

乾燥・調整・検査を終えると次はいよいよ出荷です。今年も無事に送り出すことができました。精米工場へと送られ、精米されて福禄寿酒造さんに運ばれます。農醸の「農」の部分はここまで。いよいよ「醸」の部分にバトンタッチです!

次回は「改良信交」の稲刈りから出荷までの様子をお伝えします^^

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?