『保護者からの質問に自信を持って答える!吃音Q&A』note連載 第4回:吃音の3症状,ほどよい緊張と吃音の関係

エントリー編

4:吃音の3症状,ほどよい緊張と吃音の関係

母親

吃音って,「ぼぼぼ・・・くは」と同じ言葉を繰り返すだけだと思っていたのですが,違う種類もあるんですね。

①「ぼぼぼ・・・くは」と言葉を繰り返す連発

②「ぼーーーくは」と言葉を引き伸ばす伸発

③「・・・(数秒の間)・・ぼくは」と最初の言葉がなかなか出にくい難発

の3種類があります。

母親

そもそも、なんで吃音って3種類あるんですか?

するどい質問ですね。吃音は2人で同じ言葉を一緒に言ったり,伴奏に合わせて歌うときは吃音が出ず,流暢に発声可能となります。

このことから,近年では話し始めのタイミングが合わないこと吃音の主メカニズムだと考えられます。

母親

それは幼児では連発と伸発の2つが主で,難発が少ないことと関係あるのですか?

吃音は第1音の音声から第2音の音声に移行するときに問題が生じます。

例えば,「きくち」を言おうとして,「き」を言い終わり,「く」を言えばいい。ただ,タイミングが早すぎて「き」を言い終わっていないと誤解して,「き」を何回も言って連発になります。逆に「き」の後に,「く」に移行するタイミングが遅すぎると伸発となります。

母親

話すときのタイミングが早すぎて連発,遅くなりすぎて伸発となるのですね。では,難発はどうしてなるのですか?

連発,伸発は喉にそこまで力が入っていないのですが,吃音が出ないように,喉に力が入ると難発となります。

どもりたくないと思うほど,難発が多くなります。

母親

周りの理解が大切なのですね。わが子も連発で話しているのを注意すると、難発に変わり、苦しそうになったことが一時的にありました。

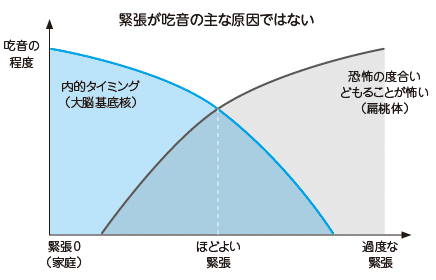

吃音の理解には、この内的タイミング障害と、話す場面に不安・恐怖の2つの要因が大きく関与していると思います。

母親

園の先生に,わが子の吃音のことを伝えても「吃音?そんな風には見えないですよ」と分かってくれないこともありました。

ほどよい緊張の時に吃音は減ります。実際に私の吃音外来の診察時には,約半数のお子さんは吃音が見られない時があります。

それがよくあることを吃音の相談に乗る方には知ってもらいたいですね。

母親

小学校に入ってから,授業中の発表で緊張しそうですね。

よく小学校の先生が誤解しがちなのは,「吃音=緊張の表れ」と捉え,緊張しなければ吃音が出ないと誤解しがちです。

家庭で吃音がたくさん出るのは,緊張していなく,自分の話したいタイミングで話しているためです。

菊池良和(九州大学病院耳鼻咽喉科 助教)

続き(note連載第5回)はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?