くすりと生活について思うこと

5月は薬月間らしいですよ

みなさん、くすり、使ったことありますか?

全くないよという人はいないんじゃないでしょうか。

でも、私自身は医薬品を安心して使えるのは、様々な人が関わっているからだなんて考えもしませんでした。定期通院をして毎日薬を飲んでいるにもかかわらず、患者だという意識が希薄でした。診察→処方箋を持って薬局へ→調剤してもらって帰る→家で飲む(たまに飲み忘れる)という繰り返しです。飲み忘れると眠りにくいので何とか続いてます。

あと、鼻の調子が悪くなったときはまた別のクリニックに行って処置してもらい、薬をもらって一週間くらい飲みます。

でもね、くすりって命にかかわるものなのよ。

色々な病気をした人、病気と暮らしている人の話が聞けるのが「くすりと生活」という配信です。私はそれを見ていくなかで、自分が知らないだけで様々な苦労をしている人がいることや、そのような患者さんの命の為、またQOLを上げる為に薬が使われているということがわかってきました。

じゃあ、くすりを創っている企業さんは患者さんの事をよくわかっているのでしょうか。それがね、案外障壁があるらしいんですよ。他のメーカーさんだったら、ユーザーの声を聴くとかニーズを探るとか普通にしてそうじゃないですか。でもね、私が薬を創っている会社のことを知らなかったわけですよ。だって薬はお医者さんとか薬剤師さんの領分だと思ってるから、製薬企業になにか言おうとか思わないじゃないですか。

それにさ、お薬代って決まってて健康保険で自分は3割負担だけど、まあいろいろ手続きを経てお薬代が支払われるんですよね。そもそもその辺の仕組みもよくわからないしね。それでもって、新しい薬を開発するとか、今ある薬を改良するとか、特許があるとか、品質管理とか、普通にモノづくりとしても持続可能にしていくにはいろんな要素が関わってくるんですよね。秘密にしておかないといけない情報だったり、患者さん個人を守らないといけないし、機械みたいに試験を勝手にやるわけにいかなくて、臨床試験とか治験とかあるんですよね?言葉の使い方は素人なので間違ってるかもしれないけどゆるしてね。それから、競合他社がいるから、難しいよねってこともあるかもしれない。

私が5年生の社会科見学で車工場を見に行って、質問したの。「安全性を試験するためにガッシャんと本物の車をぶつけるような映像を見せてもらいました。この壊れちゃう車の代金はだれが払うんでしょうか?」

案内の方は笑わずに丁寧に答えてくれたよ。「このような試験も含めて、かかる費用を計算して、車の値段を決めています」

薬だって、まあ、薬に限らずですけど、売り物になる部分以外にかかっている費用があるんですよね。

高専の工場実習で1週間お世話になった時にいろいろ体験させてもらった。袋詰めとかの単純作業もあったけど、一番印象に残ったのは「品質管理」でできた製品が正しい大きさ・形かどうかをサンプルをとってきて測るの。こんな地道な作業をしているから、大量生産の同じものができるのか!と感動したよ。レポートを書くボールペンを見ながら感慨深くなったので、発表でも持っていたペンを示して話した気がする。

いや、そんなのあたりまえだろって思うかもしれないけれど、当たり前すぎて意識してなかったのよね。本当に感動したんだ。

あ、で、薬に戻るね。

薬って直接飲んだり、塗ったり、打ったりする、そして、健康や命にダイレクトに関わる。そのわりに、どのように作られているかって考えたことないよなあって。で、そういう仕事をしている人に興味をもちました。もちろん、医師、薬剤師にも興味がありますが、話そうと思っても話す機会がないその先にいる人のことを想像しました。

そもそも、なんで、製薬企業が患者の声を聴かないといけないのか?それは私もまだよくわかっていません。でもね、命にかかわることだし、お金儲けの為だけにって言うこともないんじゃないかなと思ってる。メジャーな疾患や症状に対しては薬を開発しやすいとかはイメージつくけど、じゃあ、希少疾患や難病に対しては薬を創らなくていいの?そんなことはない気がする。でも、会社として続けていくためには長い目で様々な要素を考えているんだよねきっと。どんな風にしていきたい?薬でどんなことができる?

知らない者同士が話してみたら、新しいものが生まれるんじゃないだろうか。

ね、これ、本当に薬に限った話ではないとは思う。けど、たまたま出会った人が面白い活動してると思ったから、応援しています。あと、様々な病気と暮らしている人の話は本当にためになります。話せるくらいの段階の人がしゃべっているというのもあると思うんだけど、くすりと生活というタイトルからも想像していただけるかもしれません、病院の中での治療の話だけじゃなくて、生活、仕事や学業・子育てなんかの話が出てくることもある。「くすりと生活」プロジェクトは患者さんが講演するのではなく、対談形式で話してくれる。聴き手もまた別の病気の当事者さんであることが多い。そのこともあってか、単に治療の話ではなくて、くすりと生活の話が聞けるのだ。まあ、こんなに困難な状況だったのに、からりとしゃべるなあという印象の人が多い。また、その経験を活かしたり、他の人に伝えていきたいという市民活動をしている人も多い。疾患は違っても、なぜか、目指すものや社会に求めるものが似ているような気がしてくるのだ。

どこかで誰かが言っていた。マイノリティはその属性で大きな連帯を生むのは難しいかもしれないけど、マイノリティのマイノリティ性で連帯できるんじゃないかって。困難の種類は違っても、困難さを持っているという共通点があるっていうね。

まあ、よくわかんないっていうのがほんとのところ。でもわたしは、いろんな人の話が聞きたいよって思ってる。

ある特定の企業に向けてではなく。医薬品企業の業界に向けて、公正に、患者個人の話を聴けるプラットフォームって良くない?というのが私のご提案。

このプロジェクトは今クラウドファンディングで資金集めをしています。報告会リターンてなんやねん、て思うかもしれないけど、製薬の人にはきっとダイレクトに価値があるし、そうじゃない人もヒントがたくさんある報告会になると思うよ。

なぜならこのプロジェクトを進めている「患医ねっと」は「お互いを深く知る場を作っています」と言っているのだから、業界を問わず、今までの枠組みにとらわれずに、横断的なことをしたい、多職種連携とか異業種交流とかに興味がある人には面白いんじゃないかな。あと、これを患者の立場の人が始めて、共感する医療職の人も集まってるってことも面白いと思ってる。まあ、たいへんなこともたくさんあると思う。でも、新しいことをやろうとしている変人(←誉め言葉)が好きな人はぜひくすりと生活に注目してみてほしいと思っています。

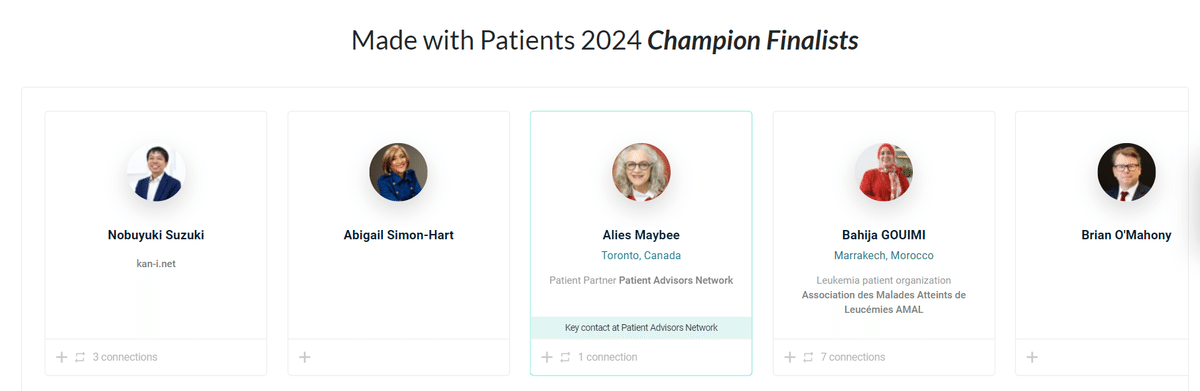

患者参画の国際的な賞にもノミネートされているらしい。この活動。

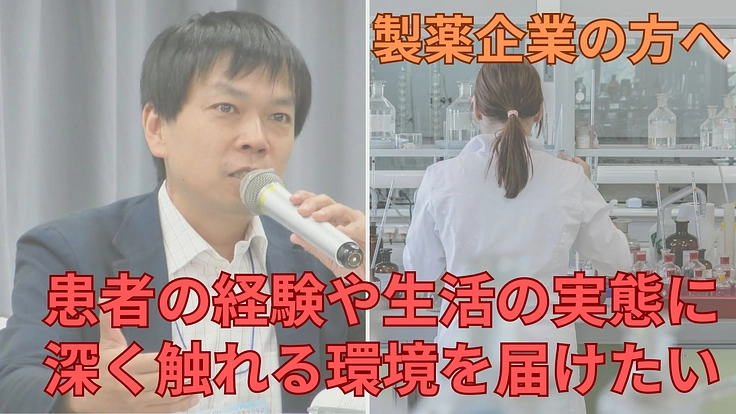

この鈴木信行氏は、面白い人です。はい。どう面白いか、語り出すとまた長くなっちゃうんですが、私が一番ありがたいなと思っているところをお伝えすると、「え、それ面白そうだし、やれそうだからやってみたら~」って言ってくれるんですよね。そのおかげで、私はリカバリーの学校すぎなみの活動を始められました。で、なんとか続いています。し、やってみて、ちがうな~って思ったらやめるのも選択肢だよね~って笑ってくれるんですよね。安心して失敗できる環境の話がリカバリーの文脈でも出てきたんだけど、そういう場を作ってくれる人。

で、この人が「お互いを知るプラットフォームを作ろうよ」って言ってるんだから、みんなでやってみようぜってこと。

上の写真だとガツガツ訴える感じの印象も受けるかもしれませんが、ユ~モアあふれるお方です。対話を大切にされています。

ちなみに、この会の後会議があると帰っていったのぶさんは

記録写真と共に慌ただしく食べた昼食の牛丼写真も送ってくれた。

こうやって、たくさんの人を応援してくれるのぶさんを、応援してみるのは、次の展開が面白くなると思うよ。

ちゃんとした代表ご挨拶は↓のページからどうぞ。

支援するんだったらもうちょっと詳しく知りたい!という方。無料オンラインセミナーがありますので、参加してみてください。5/21ですので、これを見てから支援でも間に合いますんで。(※のっさんは患者&くすりと生活スタッフとしてしゃべらせていただきます)このセミナーも国際会議で中継されているらしいよ。わお。

あとは、金曜のランチタイムが配信なので、それを直接見るのも無料です。

金曜お昼の12時になったらZoomで参加してみてね。

まあ長々と書きましたが、これが私のくすりと生活ファンとして何が面白いか伝えたかったってこと。一口に言えない。長々とした気持ちになる。それだけ、この配信は意義があって続いてほしいということです。

それじゃあ、またね。いつかどこかでお会いしましょう。

もし、サポートいただいたら、また、ひとに会いにでかけます。