アメリカ・アイビーリーグ大学の学生は採用するな

この記事を読んであなたが得られるかも知れない利益:ズィンミテュード(dhimmitude)という、アメリカの知識階級が最近よく使うことばの理解。アメリカの超一流大学の、今指摘される問題点の理解。日本の学歴とアメリカの学歴の差異について考えるきっかけを得ること。

宗教雑誌編集者は今のハーバード大学をどう評価するか

今日紹介するThe Wall Street Journalの記事は、Why I stopped hiring Ivy League graduates(なぜ私はアイビーリーグの大学卒業生を雇うのをやめたのか)です。(日付をつけるのを忘れて不明)

ちょっとこの記事は主観的に過ぎ、エビデンスもあまりないし、文脈もわからないので、詳しい紹介と解説はやめておきます。でもなぜ取り上げたかというと、著者の主張に一面の真実があると思うのと、アメリカの変化を反映していると思うからです。この連載は、世界の変化を紹介し、リーダーの皆さんに考えていただくことが趣旨なので、これに合致していると考えとりあげた次第です。

記事の内容をご紹介する前に、この記事に出てくる用語を説明しますね。今日はこれだけで終わるかも。

アイビーリーグ:アメリカ合衆国北東部にある8つの私立大学の総称で、ブラウン大学、コロンビア大学、コーネル大学、ダートマス大学、ハーバード大学、ペンシルベニア大学、プリンストン大学、イェール大学を指します、いずれも各種ランキングで全米トップクラスの大学です。

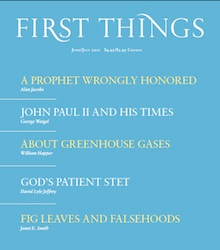

ファースト・シングス:この記事の著者は、ファースト・シングス(First Things)という月刊の宗教誌の編集者です。この雑誌は1990年創刊、読者層は政治的保守層で3万人です。

ハバーフォード大学:Haverford College)::筆者が卒業した大学です。ハバーフォード大学は、アメリカのリベラルアーツ系(文系)大学では毎年トップ10に入る難関校です。リトルアイビーといわれ、アイビーリーグレベルの教育を少人数で提供しているところに特徴があります。この著者は、ハバーフォードもエリート大学の一つとして数えており、この大学の卒業生も、使えない、というのです。

ズィンミテュード(dhimmitude):劣った階級にいることを甘受すること。この言葉はもともとアラビア語から来ています。もともと“保護された”という意味を持つ形容詞“ズィンミー”(dhimmi)から派生し、フランス語を通じて英語化された言葉です。ズィンミテュードとは、テロリズムに対する恐怖、攻撃されたときに抵抗しない平和主義とも解されますが、臆病さと脆弱さによる奴隷根性によって支配された振る舞いを意味することもあり、言葉のニュアンスとしてはネガティブです。

ズィンミテュードというキーワード

記事のポイント:アメリカのエリート大学の学生は採用しないほうがいい。頭が良くて優秀だが、理不尽なことに声をあげないからだ。そう、ズィンミテュードになってしまっているのだ。その理由は大学に彼ら彼女らが理想とすべきいい大人がいないせいだ。

○アイビーリーグの学生は、ここ10年でズィンミテュードになってしまい、理不尽なことにも声を上げず、勇気を持って立ち上がらない

○レイシズム(人種差別主義)のレッテルを貼られることを恐れていることも一つの理由

○アイビーリーグの学生は、お利口なことは間違いない。他者に合わせることのできるパーソナリティと常識を持っている

○彼らは頭がよく、有能で野心的だ

○エリート大学の学生は、臆病という空気に支配されている

○しかし職場に価値をもたらさない

○大学にロールモデル(模範とすべき存在)がいない

○ズィンミテュードを崇拝し、道徳的、精神的降伏している状態にある

○攻撃され、教育的に虐待されているにもかかわらず、不平、不満、苦情を言わない

○大学に勇気ある大人がいない

野呂の分析:なぜインテリが黙るのか

何となくわかりますね、時代の空気が少し。いまのアメリカの若者は、全共闘世代の日本の若者が学生運動を繰り広げた60年代が終わって、三無主義やニヒリズムが台頭してきた日本の70年代みたいなところにいるのかなあ、と感じます。

そして、ポリティカル・コレクトネスとか、人種差別主義反対とか、ハラスメント反対とかの空気がすごい。インテリほどものが言えなくなっちゃっているのではないでしょうか。

だから、トランプがそれをぶち破る存在としてもてはやされた。しかし、ポリティカル・コレクトネスは先鋭化し、wokeとなってそれが脅威となり、よくも悪くもアメリカのアイビーリーグ学生に象徴されるエリート達を萎縮させている、と。

以上、私の拙い分析を申し上げましたが、皆さんはどうお感じになりますか。

皆様リーダーにとって大事なのは、いまの世界観をしっかり持つことではないかと思います。少しでもヒントになれば幸いです。

今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

また明日お目にかかりましょう。

野呂 一郎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?