ビンス・マクマホンが予言していた日本のプロレスの真の強さ

米国社会はプロレスをどう見ているか

昨日、阪神のサイン盗みの一件から、MLBのルールに関しての歴史を紐解いたわけですが、

僕がなぜこの1年半前の記事を大事に持っていたかというと、別連載で取り上げている“プロレス”に関して、聞き捨てならない一文があったからです。

昨日のThe Wall Street Journal記事のタイトルがそれです。

「野球はプロレスに堕しつつあるのか?is baseball turning into pro-wrestling?」。

直訳は・・なりつつあるのか、ですが、意訳つまり正しくは・・堕しつつあるのか、です。

要するにプロレスをバカにした記事なのです。

ビンス・マクマホンは何に驚愕したか

あれは、たしか1980年代の初めのころ、新日本プロレスが今のWWE、当時はWWFという団体名でした、と業務提携した時の話です。

当時のビンス・マクマホン・シニア氏、今のWWE代表のビンス・マクマホン・ジュニア氏のお父さんですが、が来日、蔵前国技館の猪木のタイトル戦に立会人で来場した時の話です。

マクマホン氏は満場の会場を見てこう驚いたそうなんです。

「ワォ、日本の観客はホワイトカラーばかりじゃないか、信じられない」。

別にこの話は、ホワイトカラーが労働者階級ブルーカラーより偉いと言っているのではないですが、マクマホン氏の言いたいことはこうでした。

「アメリカでプロレスを観にくる層はブルーカラー、労働者層だ。知的階級であるホワイトカラーはめったにこない。しかし、ここ日本はどうだ、客の大半がネクタイ締めたホワイトカラーじゃないか。日本ではプロレスがこんなに社会的尊敬をうけているのか」。

ビンス・シニアは、「アメリカでプロレスを見る層にどうせインテリなんかいない」という、自分の中に隠れていたコンプレックスを思わず口に出してしまったんです。

WWFが新日本プロレスと提携した真の理由

その後、ビンス率いるWWFは新日本プロレスと本格的な提携に踏み切ったのは、おそらく日本のプロレス市場の、いやそれは新日本プロレスの市場と言っていいかもしれませんが、可能性を感じたのでしょう。ホワイトカラーが支持しているからです。

このマクマホン氏の一件と、昨日のアメリカのホワイトカラーの代表のようなThe Wall Street Journalがプロレスをバカにしている記事は符合します。

野球はプロレスに堕しつつある、というタイトルが物語ることは、「プロレスはルールなどあってなきがごとし、いい加減なスポーツとはいいがたいショーに過ぎず、でも野球もルールを守らないとプロレスになってしまう」、ということにほかなりません。

プロレスを引き合いに出して、野球の正統性、優位性を訴えるものになっています。この記事タイトルを見ただけで、いかにプロレスがアメリカ社会から、アウトロー扱いされているかがはっきりわかります。ある意味、これは差別でしょう。プロレス関係者、訴えろよ(笑)

プロレスが一度は手にした”社会的認知”

ホワイトカラーの観客が多いからと言って、プロレスの社会的評価が高いとは言えませんが、あの頃のプロレス界は、アントニオ猪木が盛んに対社会、プロレスの社会的地位の向上を言っていた頃でした。

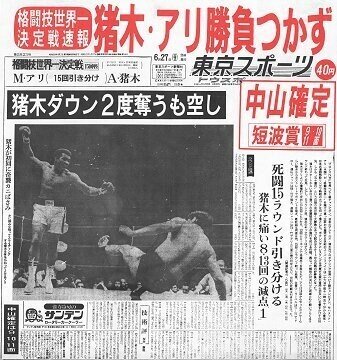

プロレス以外の格闘技と戦って見せたのも、世にはびこるプロレス八百長説を覆すためでした。その集大成ともいえる戦いが、1976年6月26日に日本武道館で行われた世紀のスーパーファイト、当時のボクシング世界ヘビー級王者モハメド・アリとの一戦でした。

しかし、最近の新日本プロレスを見ると、乱入、急所打ち、レフリー失神など、ドタバタコメディを思わせる展開ばかり、猪木の主張したプロレスは力と技の実力勝負、はどこへ行ってしまったのでしょうか。

実はこのことは、この間まで新日本プロレスの社長、初の外国人社長だった、ハワード・メイ氏も危惧していたことなのです。

彼の上梓した「百戦錬磨 セルリアンブルーのプロ経営者」にこういう気になる記述があるんです。(正確ではないです)

「日本人の間に、プロレスをよく思ってない人達がいることは気になった」。

うがった見方ですが、彼はより新日本プロレスを社会に認めさせる存在にすることを考えていたのです。

しかし、このコロナ禍でショーマンシップを全面に出す、いわゆる悪しきプロレスを全面に出さざるを得なくなった、それが嫌で辞めたんじゃないか。

メイさんには取材をかけたかったんです。急がなきゃダメだと思ったんです、1年位でやめちゃう、そう直感していました。危惧したとおりになっちゃいましたね、まあ僕の邪推があたっているかはわかりませんが。

プロレス復活の鍵はプライド

プロレス八百長論の浅薄さは別にしても、およそスポーツであれなんであれ、社会から尊敬を受けないような存在が、ファンが誇りを持てないような競技が繁栄するわけがないじゃないですか。

僕はやはり、猪木が試みて一度は勝ち得たかに見えたプロレスの社会的認知を取り戻さないと、プロレスの真の発展はないと考えます。

それは昨日野球で論じたように、ルールを定義し、それを厳格に守れということではありません。

乱入、急所打ち、わざたらしいレフリー失神をやめろ、と言っているわけでもありません。プロレスは高度のアドリブであり、観客が喜べば何をしてもいいんです(暴論ですが)。

ルール違反を反則という名のエンタテイメントにまで昇華したプロレスにとって、ルールはまさに破るために存在する、究極の逆説なのです。

プロレスの弱さは「交渉力の弱さ」

僕が憂いているのは、アンチプロレスファンが顔をしかめるいい加減さではありません。それを含めてプロレスだからです。

僕が糾弾するのは、ただ一つ、「プロレス界の交渉力の弱さ」、それだけなのです。

なぜ、猪木が彼の現役時代、かろうじてプロレスの社会性を勝ち取るのに成功したと思いますか?

それは猪木が、というか、猪木の敏腕マネジャーの新間寿氏にプロレス愛とトランプ並みの”交渉力”があったからです。

猪木の戦いぶり、特に異種格闘技戦と呼ばれた、プロレス以外の格闘技選手と戦って無敗だったことが、世間にプロレスを認めさせた大きな要因ですが、なぜ勝てたのか。それは申し上げたように、猪木陣営の交渉力です。

要するにどう転んでも、猪木が勝てるようにルールをプロレス有利にしたのです。極真カラテの”熊殺し”ウィリー・ウィリアムズ戦を例に取れば、

ロープブレイクを認めています。場外20カウントを認めています。猪木はウィリーの強烈な蹴りが入るたびにロープに場外に逃げ、とうとう劣勢のままウィリーを逆十字にとらえたまま離さず、20カウントを聞かせ痛み分けという大勝利に持ち込みました。

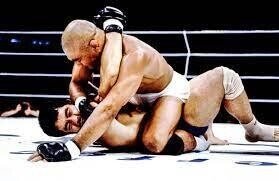

プロレスをダメにした高田延彦vs400戦無敗ヒクソン・グレィシー戦は、プロレスラーに有利なルールはまったく採用されませんでした。要するにプロレスラーの側に交渉力のかけらもなかったのが、プロレス沈没の理由なのです。

プロレスは、急所打ちで勝とうが、レフリーを失神させて、生き返った時にカウント3を叩かせようが、関係ありません。長州力がいきなり場外の藤波にラリアートで猪木を勝たせようが、構わないのです。

プロレスが強ければ、絶対的に他の格闘技より強いことを証明できれば。

僕が何をいいたいかというと、強さの定義なんですよ。

強さの定義は交渉で勝ち取れ

格闘技の強さの定義になぜつきあう。

格闘技の強さの定義は、顔面ありでの、いわばノールールの強さを強さと認定しているだけなんですよ。

しかし、顔面は急所でしょ。攻撃すべき場所じゃない、男として、人間としてそこを攻撃するのは、紳士的ではない(笑)。顔面抜きのプロレスルールこそが、真の強さを決めるルールです。そういう意味で「極真最強説」は正しいのです。

プロレスルールという、交渉ができないのはどうしてか?

実は、プロレス崩壊を読み解くための最大の急所はここなのです。

その答えはね、経済、なんですよ。

ありていにいうと、カネ、です。

プロレスに経済力がなくなってしまったのです。

これ以上お話するとあとA4百枚くらい必要なので、今日はこれで終わりますけれど、いつかこの件お話しましょうね。

あらら、日本のファンに異常にホワイトカラーが多いと、WWEが羨ましがっている話からちょっとズレましたけれど、ようするにプロレスにプライドを取り戻さないと、プロレスは復活しないというお話です。

でもね、それはプロレス界がどうにかできるものではないんですよ。

それは、プロレスを本当に愛している、あなたが、僕がこういう場所で、世間にプロレスの正しい姿を伝えていくことで、どうにかなるんです。

今日も最後まで読んで頂いてありがとうございました。

じゃあ、また明日。今日は偶然プロレスの話になっちゃいましたけれど、プロレスはしばらく封印します。でも偶然じゃないのかも。

よろしければこれも。

野呂 一郎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?