アントニオ猪木追悼。

この記事を読んであなたが得られるかもしれない利益:プロレスの本質とは何か。アントニオ猪木が不世出である理由。「プロレス流演出論」。

猪木との出会い

アントニオ猪木死去の報に接し、心より哀悼の意を表します。

僕がアントニオ猪木に会ったのは、もう6年も前になるでしょうか。

東京ドームでのプロレスの試合の帰り、一緒に観ていた元の職場の先輩が、

「これから面白いところに連れてってやるよ」と言うや、タクシーをつかまえました。

車は深夜の六本木方面に走り出しました。

着いたところはあたりが薄暗くて、どこだかわかりません。

暗闇の階段を登って、ドアを開けると、そこには大きな人の影がありました。

見上げると、僕の眼には一つのものしか映りませんでした。

巨大なアゴ、でした。

目をこすると輪郭が見えてきました。

「猪木だ」。

ことの次第が飲み込めました。

先輩はアントニオ猪木と長年付き合いがあり、ころあいをみはからってこのタイミングで「猪木信者」だった僕に、猪木との出会いをプレゼントしてくれたのです。

もちろん初対面でしたが猪木と意気投合し、そこで2時間位話したでしょうか。

「よく知ってるねえ、俺のことを」と言ってくれ、かつて僕が書いた「プロレスの経済学」の話もしました。

そんな話をしているうちに、猪木が「俺の本を書いてくれないか」と言ってきたのです。

色々あったのですが、僕は彼との約束を守った形で、

電子書籍「アントニオ猪木最強の戦略」という本を出しました。

それが、はからずも彼へのレクイエムになってしまいました。

猪木のプロレスとは世間と戦うことだった

猪木の人生とは、考えるに、プロレスを世間に認めさせるための戦い、だったのではないでしょうか。

彼が単にプロレスラーとして、プロレスの試合をやっていたならば、プロレスはもっとずっと小さい存在になっていたでしょう。

世の中に「プロレスの是非」という猛毒を投入して、タブーなき論戦が巻ききおこりました。

アンチのいわれなき偏見や差別にプロレスファンが激高する、という図式が生まれ、それが世の中をそしてレスラーをも刺激し、論争の中心人物アントニオ猪木のファイトはそれに釣られるように先鋭化していき、プロレスは危険な魅力を帯び新たなファン層を開拓していきます。

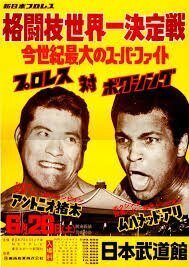

これがやがてストロング小林戦を始めとする、日本人大物レスラーとの一線を超えた戦い、そして異種格闘技戦、そして日本中がいや世界中が瞠目したモハメド・アリ戦につながるのです。

すべてはアントニオ猪木が世間と戦ってきたことが、壮大な演出となって実現したことでした。

1970年代から80年代のプロレス黄金時代は、アントニオ猪木の黄金時代でもあり、その熱気の正体はプロレスというリングの上の戦いではなく、親プロレス派とアンチプロレス派の熾烈なイデオロギー抗争だったのではないでしょうか。

偏見にさらされやすい弱小なスポーツとしての、プロレスが大きくなるためには、こうして「社会を巻き込む必要があった」のかもしれません。

プロレスの戦いとは、単に両者が戦うだけでは価値が生まれません。

戦いの前後にファンを燃え立たすストーリーが必要なのです。

アントニオ猪木は、世間という第三者をストーリーに巻き込んだのです。

「プロレスなんてショーだ、八百長だ」、猪木の存在が大きくなっていくにつれ、そんな声も大きくなっていきます。

そこで猪木がまた命を削るような、過激なプロレスを見せる。

世間対猪木の戦いの象徴は、1983年の猪木vsハルク・ホーガンの一戦にとどめを刺します。

猪木はあの試合、ホーガンのアックスボンバーで失神、東京女子医大に救急搬送され、一時は命の危険も伝えられました。

しかし、今も一部で「あれは本当に失神したのだろうか」「猪木がわざとショッキングな負け方をして、世間にプロレスの凄さを伝えたかったのでは」などとという”疑惑”が持たれています。

それは、「命を賭してまでプロレスが本物であることを証明しようとした猪木」、多くのアンチがそう信じ込み、猪木信者に宗旨変えをした瞬間でもありました。

ことの真偽は今もってわかりません。

しかし本当に失神しようがしまいが、猪木はプロレスのファイトを翌日新聞がこぞって一面で報じる大騒動に変えて見せ、プロレスに単なる勝ち負け以上の価値をつけたことは事実です。

僕らは、世の中は、すべて彼の手のひらの上で踊らされていたのです。

そういう意味では、アントニオ猪木こそ稀代の詐欺師、時代を手玉に取った不世出の演出家、そう言えるかもしれません。

猪木はストロング小林戦以降、しばしばこういうことを口にしています。

「こんなファイトをやっていたら、10年持つプロレス人生が1年も持たない」。

このことばに、真剣勝負しか認めない世間に対して、それ以上のファイトで「プロレスという誇り」を守ってきた猪木の、誰にも言えない孤独を感じるのです。

普通のプロレスをやっていたら、アントニオ猪木は100歳まで生きたかもしれません。

まさに身体を張って、命をかけてプロレスとはどうあるべきかを世間に、後輩プロレスラーに伝えたアントニオ猪木。

あらためて偉大なプロレスラーに哀悼の意を捧げます。

野呂 一郎

「プロレスの経済学」著者

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?