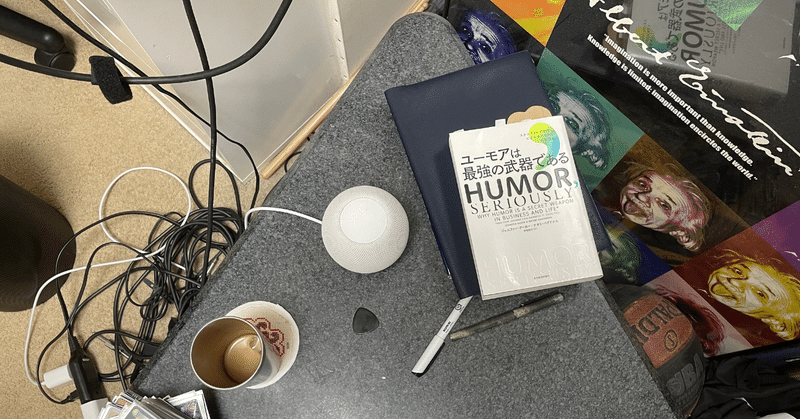

ユーモアのグレーゾーンを切り抜けろ|41冊目『ユーモアは最強の武器である』

ジェニファー・アーカー/ナオミ・バグドナス(2022, 東洋経済新報社)

笑いってなんだろう

笑顔の多い、明るい職場は、気分があがり、働きやすいに決まっています。

だから自分は努めてユーモアのある言動をしようと、日々心がけています。

私が大学を卒業して新卒で入社した印刷会社は、平均年齢が若い会社で、制作スタッフも大勢いたのでクリエイティブでしたし、営業中心の会社だったので、バブルでタフで、徹底的にバカなことができる人がたくさんいました。

忘年会や社員旅行はとっても派手で、行くところ行くところみんな出入り禁止になっちゃうくらいにはじけまくっていました。

深夜遅くまで働いていましたが、夜中からでも飲んで、パーティーのような毎日でした。

ホントにバカでおもしろい先輩がたくさんいて、自分もそうした人たちに影響されて育ってしまいました。

転職した次の会社で、前の会社で鍛えられたお笑い魂によって、自分では気の利いた面白いことを言っているつもりなんですが、今までと文化が違って勝手も違うので、場をしらけさせてしまったり、上司を怒らせてしまったりと、たくさん失敗してしまいました。

何がいけなかったのかな。

そもそも「笑い」ってなんでしょう。

私は、笑いはギャップから生じるものだと思っています。

例えば、ふつうと比べて極端に◯◯だとか、奇妙な行動をとったり、度を越した趣味や嗜好を持っていたりとか。

バラエティ番組のアメトーークでは「運動神経悪い芸人」や「絵心ない芸人」など、ふつうの人と極端に違うということを笑いにしています。

また、「家電芸人」などは度を越した趣味が笑いになっています。

ふつうと違う、平均的でない、ということで、マイノリティが笑いのネタになることは多く、今だったら完全アウトなことも、一昔前は笑いとして成立していました。

誰かを笑いにするということは、いじめにもつながり易いです。

じゃあ、自分をネタに、自虐ネタなら安心かと言えば、毛髪ネタや妻ネタでドン引きされることも結構ありますし、自虐下ネタがセクハラになっちゃう場合もありそうです。

ユーモアのグレーゾーンを切り抜ける

ユーモアが大事で、ユーモアが仕事の効率をあげるなんてことはまさにその通りで、ユーモアがいかに素晴らしいかなんてことを、いまさら言うまでもないと思いますので『ユーモアのグレーゾーンを切り抜ける』に焦点を当てたいと思います。

ジョークには「適切さ」が必要です。

面白くても笑えないジョークはあります。

場にふさわしいものかどうかということもあります。

誰かにとって面白いことでも、誰かにとっては不快な場合もあります。

上司が部下を無神経にネタにすると、それはパンチ・ダウンといっていじめのようなものですし、度が過ぎるとパワハラになります。

悪ノリして、つい誰かの誘いに乗っかっちゃうことはありますが、ホントは自分は同僚やお客さんなどの悪口をお笑いにして小馬鹿にすることは大嫌いです。

もしも、自分ではユーモアのつもりで失敗してしまったら、次の手順で失敗から立ち直りましょう。

STEP 1 失敗に気づく

「適切さ」の境界線はつねに変化しているのだそうです。

昨日OKだったギャグが今日アウトなことはあります。

20年前のお笑い番組とか、放送できないものがたくさんあると思います。

自分の立場や地位の変化で、受け止められ方が変わります。

親しみのつもりで目下の人をからかうと、パンチ・ダウンとなって、いじめているように見えてしまうでしょう。

STEP 2 原因を突きとめる

空気を読めなかったのかもしれないし、言ってはいけないジョークを言ってしまったのかも知れません。

リアルな場で言う場合と、情報通信メディアを使う場合とで受け止められ方が違う場合もあると思います。

STEP 3 まちがいを正す

やっちゃったなと思って、それに気づくことができたなら、素直にあやまるのが一番ですね。

最後までおつきあいいただきありがとうございました。

スキ♡の応援よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?