どこでもない場所へつながる電話

高校生の時、私は二台携帯電話を持っていた。

正確には一台はPHSだが、その電話は、深夜になるとどこでもない場所へつながる電話だったのだ。

高校生時分の私は、今もよりももっとずっと暗澹たる生き物だった。

“暗澹たる”主な所以はいずれ書くとして、今書ける程度の話で挙げれば、学校にもまともに行かず、当時通っていたアクターズスタジオで結果を出すことが生活の焦点だったから、だろう。

本人は楽しんで夢を追いかけていたが(嫌な言い回しだが敢えてそう書く)、それと引き換えに修学旅行にも行かず、友達もほぼ作らず、学校の先生方からは将来を諦められていたので、学校に居場所が無かった。

そんなもん気にしなきゃいいというスタンスで生きていたものの、それでも行かなければいけない場所である以上、学校にいる間の自分はアクターズにいる自分の姿とはかなり乖離していた。

なのでその頃の記憶にあることといえば学校や友達との思い出なんかではなく、部屋で筋肉少女帯の「蜘蛛の糸」を聴きながら朝までラジオドラマの脚本を書いていたこと、歌とダンスと芝居の稽古に明け暮れていたことくらいなのだ。

そんなある時、アクターズに新しいスタッフが入ってきた。

下は幼稚園生から三十歳を過ぎる大人まで通うこのスクールでは、子どもにも大人にも優しく対応してくれる、面倒見のいいお兄ちゃんお姉ちゃんのようなスタッフが多い。

そんな中、ちょっと歳が上でお洒落な大人の男、という雰囲気のその人は、来た当初から異彩を放っていた。

「イメージするとオーランド・ブルームなのに、いざ会って話すとリリー・フランキー」

私の母が彼を形容して、みんなが納得して笑った表現がこれだ。

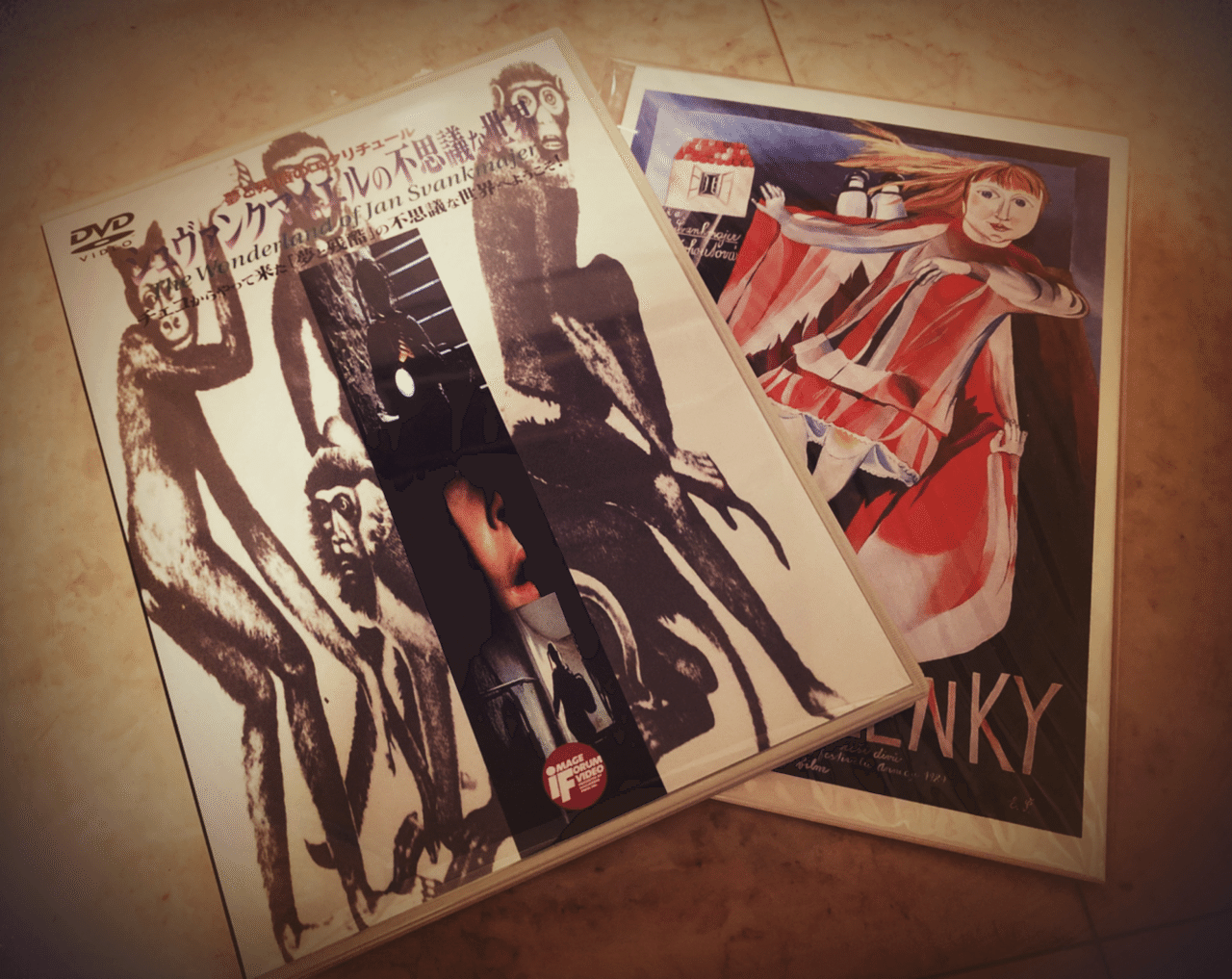

そんな彼とどうしてよく話すようになったのかは全く覚えていないのだが、ある日渡されたものが『シュヴァンクマイエルの不思議な世界』だった。

これが私と、ヤン・シュヴァンクマイエルとの出会いだ。

「君は絶対好きだと思うから」というようなことを言われた記憶が微かにあるので、恐らくはティム・バートンの話か何かで盛り上がったのだろうか。

当時の私は今のように映画をたくさん観る人間ではなかったので(観始めたのは五年前くらいからだ)、好きな映画といえば『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』だった。

※『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の監督はティム・バートンではなくヘンリー・セリックだが、この当時の私は知らなかった。

のちにこれが私の根幹を変えるような、あ、いや、私の根底にあったものを助長し、プラスの熱量にねじ曲げていくきっかけになった出来事なのに随分と曖昧だ。

でもとにかく、渡されたのだ。シュヴァンクマイエルのVHSテープを。

いざ観た時の感想も、今はこれっぽっちも思い出せないが、ただただ感動したのはよく覚えている。

バートン、天野可淡、四谷シモン、マグリット、筋肉少女帯、宮沢賢治……

当時から私が好きなものとの符号が多かったのだろう。次にスタジオで会った時に、興奮して感想を捲し立てたような気がする。

その感想からあまりに話が盛り上がり、互いに話し足りないまま会話が終わり、電話で話をするようにもなった。

そこで交わされる会話は、シュルレアリスムの世界や、哲学についてが主だったように思う。

その会話からまた、別のシュヴァンクマイエル作品などを貸してくれ、さらに感想が湧く。

電話で話す時間は増え、交互に掛けていても電話代は今のようなやさしいプランもさほど無かったためかなり嵩む。

こと私は学生の身分、通話料金のことで母に叱られるまであった。

そんなことが続いたある日彼は、スタジオの隅っこでひっそりとある物を私に渡した。

それが件のPHSだった。

「仮にもスタッフだから、他のスタッフとか社長にバレると怒られるから内緒でね」

こうして文字に起こしてみると、まぁなんとも胡散臭い言葉だろうか。

穿った見方をされれば、女子高生と話したいおじさんの邪なやり方にも見えるのだろう。

しかして私は、この件についてどう思われたって構わないほど真実を知っている。

そんな汚い眼差しで見られたところで揺らがないほど、このPHSがつないだ世界は輝いていたのだ。

かくして、家族プランで契約された私だけのPHSは、まるで魔法の道具のように私に力を与えた。

その電話がつながる深夜、知らない芸術の世界や、それについてどう思うかの応酬が出来る存在がそこに居てくれた。

学校に居場所が無くても、親が私に無関心でも、静かな深い夜、たったひとりきりの部屋は神聖なフィールドに変わっていた。

シュルレアリスムに詳しくなくても哲学の用語を知らなくても、好奇心と感覚で芸術は楽しめるのだということを知ったあの楽しい日々は、私の特別な記憶なのだ。

それから程なくして、私は俳優事務所が決まって上京し、これまたどこがどうなったか、その人とは家族ぐるみでの付き合いが続いている。

札幌に帰ればみんなで集まりご飯を食べカラオケに行き、リクエストされたアニソンを歌うと子どものように喜んでくれる。

上京して少しした頃、

「伊織にはきちんと大人の女性になってほしいから」

と、初めてもらった香水は廃盤になった。

「こんなに高いのは海外の観光客くらいしか買わないよ!?」

と言われた、誕生日プレゼントにねだった高級炊飯器は今も絶賛稼働中だ。

もはやお父さんのようなポジションのその人は実際、

「伊織が結婚する時はバージンロード歩くから式には呼んでね!!」

とにこにこと言ってのける。

それなのにシュヴァンクマイエルに出会った思い出話をしたら

「え、そうだっけ」

とすっかり忘れられていた。なんてこった。

だから今は、あのどこでもない空間につながるPHSの話は私だけのものだ。

だからこそシュヴァンクマイエルに触れるたびに思い出すし、いつか私が忘れる前に記しておきたかった。

そして、そんな不思議な出会いと私の根幹の話を、ちょっとだけ、誰かに知ってほしくなったのだ。

そんな単なるわがままを、このnoteを始めた最初の記事とする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?