名刺代わりの…10選

「#名刺代わりの専門書10選」

というハッシュタグのツイートがタイムラインに流れてきた。

なるほど…

その人の現在の仕事内容や、キャリアを見るようでおもしろい。

本棚を見ると、その人がわかる、ということもあるけど、特に、専門書というくくりにするだけで、その人のスキル、立場、選んだ人間性、キャリア形成に何が必要かが、少し見える気がした。

さっそくやってみようと思ったけれど…

これが難しい!

大事にしたい本ではあるけれど、その本で自分のスキルやキャリアが形成されてるかと言えば、そうとまで言えない。そして、おそらく他の人には、そうしたであろうその本に何度もあたって、仕事に向き合ったという経験がある本が少ない。

うなりながら、サービスを覗いてみたところ

「専門書」以外にも、「漫画」や「小説」というカテゴリがあった。

(本のタイトルから書影をひっぱってくるので、もちろん、こちらのカテゴリ以外の本ももってこれるけど、とりあえず「漫画」「小説」でやってみた)

これはこれで悩ましいぞ…

と思いつつ、無理してやってみた。

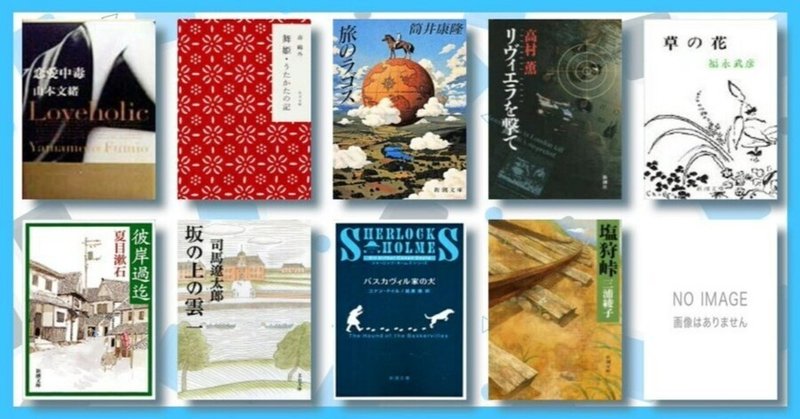

名刺代わりの小説10選

○恋愛中毒

— のーどみたかひろ (@nohdomi) October 18, 2022

○舞姫・うたかたの記

○旅のラゴス

○リヴィエラを撃て

○草の花

○彼岸過迄改版

○坂の上の雲 一

○バスカヴィル家の犬改版

○塩狩峠

○27世紀の発明王#名刺代わりの小説10選 #名刺代わりの10冊メイカー https://t.co/bnF7lIWWhD

小説は、おもしろかったもの、というより、長く心にとどまったものから選んだ。

あまり読み直しはしないので、正直、内容を覚えていないものもあるが、あるシーンがずっと心を離れなかったもの、衝撃を受けて、しばらく心にとどまった本から選んだ。

恋愛に関する本は、自分の根深い感情を刺してくれた『恋愛中毒』は外せなかった。

たった一文

「ああ、余はこの書を見て初めて 我が地位 を明視し得たり。」

だけで、ズドンと心を打ち抜いた『舞姫』も外せなかった。

ハードボイルドな世界に連れて行ってくれた高村薫さんの「リヴィエラを撃て」はどうやっても外せない。

選に入れられなかった作品

しかし、ここには入っていないけれど、選んだ『27世紀の発明王』と同じ小学生時代に読んだ『ツタンカーメン王の秘密』も10選という縛りで、入れられることができなかった。

選んだ「草の花」のように、青春時代特有の感情に刺さった『九月の空』や、宮本輝の作品も10選という縛りで入れることができなかった。

それでも入れろよ、と思う大好きな向田邦子さんの作品も入ってないし、高村薫さん、筒井康隆さん、司馬遼太郎さんの作品は、1作品ずつしか入れることができなった。一作品入れたから、他の作家さんを入れさせてください、という気分。例えば、高村薫さんであれば、『神の火』は入れたかったし、面白さで言えば、『レディ・ジョーカー』は入れたかった。

高校生の時、衝撃を受けた『24人のビリーミリガン』も入れていない。

長く読んだという意味だったら、中一の時、ずっと読んで推理小説というジャンルに導いてくれた「三毛猫ホームズ」シリーズだって入っていいはずだ。

10選は厳しい。

名刺代わりの漫画10選

#名刺代わりの小説10選 #名刺代わりの10冊メイカー https://t.co/JgL8idYpCK

— のーどみたかひろ (@nohdomi) October 18, 2022

漫画は、今の自分を形作ったものから選んだ。

中高の時、ずっと手元にあって、暇さえあれば開いていた『めぞん一刻』だけは、どうやっても外せない。

世界を想像する時のベースになった『ジョジョの奇妙な冒険』は当然入るだろう。

私の生命観や世界観の一つに『寄生獣』があることは知っている。

また、世界観、世界を見る時に『ベルセルク』も、体に入っている。

奇怪な世界を信じているというわけではないが、表層的ではなく、作品中にある、あれだけの量の不明なものを背後に抱えているかもしれないという想像ができるようになった。基準には入れていないが、戦闘が何よりかっこいい。

社会人になって、仕事へのモチベーションを保つために読むしかなかった

『め組の大吾』『ブラックジャックによろしく』は外せなかった。

選に入れられなかった作品

何かに集中する姿に感動する、羨望の眼差しを向けた作品、

特にスポーツであれば『スラムダンク』『柔道部物語』が入っていない。

スポーツではないが、何かを真摯に追い求める作品であれば『ヒカルの碁』だって入るべきじゃないか。今、時々、読んでいる『ブルーピリオド』が入っていないのはなぜだろう?

選んだ瞬間の俺を問い詰めたい!!!

世界観を想像するのに、おまえの中に『鋼の錬金術師』がいたはずだし、発表資料を作るとき、川原正敏さんの『修羅の門』『海皇紀』から、よくセリフを借りていないか?

難しい、難しい。

名刺代わりの専門書10選(選べていない)

うんうん唸って、専門書の10選を探しているが、これは本当に悩ましい。

専門書の中に、学生時代に触れた専門書を入れてた人はいなかったけど、間違いなく、一番長く手元にあったこの本を削れない。

(それでも、ちゃんと勉強していた学友に比べれば、手元にあった時間は短い)

※大学の時のテキストが東京大学出版会というだけで、私の母校は日大です。

仕事のスタイルだと、この短い本だけは、何度か読み直した。

※読んだのは日本語訳です。

システム開発の専門家として、特に、データベースの知識が自分を支えていた時代があった。理解はできなかった部分もあったけど、この本の内容を理解しないと、ちゃんとしたことは言えないと思って、時々眺めた。

システム開発の仕事で、テストフェーズを担当することが増えた時、最初のほうで、テストの理解を深めた本はこれでした。入門書ですが、この本の影響は大きい。

もっと専門書然とした本を選びたいし、お世話になった鈍器みたいな本もあるけど、血肉にできたか、枕元に置いてたか、と言えばそんな本はたぶんない。

うーん、あとはなんだろうな…

専門書ではないけれど、「ザ・ゴール」シリーズ、特に1、2は入れたいところ。

金融関係のシステムのSEをしていた時、お客様と話すベースにあった経済の話をする時、知識のベースを作ってくれた経済学の本。試験は落ちたものの、中小企業診断士も、証券アナリストも「経済」だけは点が取れるようにしてくれたあの本は、いったいどこにいってしまったんだろう。表紙のデザインや中身は少し覚えているものの思い出せなかった。

どれも血肉になったとは言えないけれど、ファッションECの仕事をしていた時に書いたブログ、この中から一冊くらいは入れてもいいかもしれない。

結局、専門書は、まだ選べずにいる。

感謝

これまでの経験をいろいろ思い出させてくれるサービスを作ってくれてありがとうございます。結局、専門書だけはまだ選べてませんけど、楽しい時間を作ることができました。ありがとうございます。また楽しめるサービスができたら教えてくださいね。

いい歌を詠むため、歌の肥やしにいたします。 「スキ」「フォロー」「サポート」時のお礼メッセージでも一部、歌を詠んでいます。