シャルル=マリー・ヴィドール 「ハイドンの名によるフーガ」(1909)

作曲家 シャルル=マリー・ヴィドールについて

シャルル=マリー・ヴィドールは1844年2月にフランスのリヨンにてオルガニストの父と発明家の母の間で生まれた。チャイコフスキーと同世代であり、1909年の「ハイドンの名による」作品の作曲家の中で最も高齢である。

ヴィドールは超絶技巧のオルガニストとして知られており、今日では全十曲あるオルガン交響曲が代表的な作品として知られている。その作風はシューマンやメンデルスゾーンなどの初期ロマン派の影響が見られ、わずかながら近代フランスの和声が感じ取れるものの簡潔かつ控えめな書法が特徴的である。

「ハイドンの名によるフーガ」について

オルガン奏者でもあったヴィドールはハイドン動機を用いつつ、ハイドンというより寧ろバロック(特にバッハ)に近いフーガという書式をここで選択している。その主題に関してもバッハのフーガのそれを連想させる。

譜例1:バッハの「前奏曲とフーガ BWV 548」のフーガのテーマ

譜例2:ヴィドールの「ハイドンの名によるフーガ」のテーマ

いずれもくさび形と呼ばれるジグザグとした動きで上下に広がっていき、果ては終止形へと導かれていく。

しかし、ハイドンの初期のフーガを見ると、ヴィドールがオマージュのためにこのジャンルを選択したことが理解できる。ハイドンの弦楽四重奏曲ハ長調(op.20, no.2 Fuga a 4 soggetti)の第4楽章には、ヴィドールのフーガと著しい類似点がある。

譜例3:ハイドンの弦楽四重奏曲ハ長調作品20-2のテーマ

譜例4:ヴィドールの「ハイドンの名によるフーガ」のテーマ

拍子記号(6/8)、半音階の自由な使用、主題のリズム構成の類似性(比較的均質なリズムの始まりの後、終わりに向かって加速)、くさび型の音型、学習フーガの規則からの逸脱など。

これらから、ヴィドールはフーガを選択することで、バッハとハイドンへの二重のオマージュを達成したと考えられる。

フーガとしては、ほぼ二声で展開する三声フーガであるが、声部としての一貫性や対位法的技法よりはピアニズムを優先的に意識した音構成となっており、即興的で軽やかな動機労作となっている。

一般的にフーガ、特に学習フーガと呼ばれる形式は、主旋律が順番に歌われる提示部と、主旋律の一部を使って展開していく喜遊部がそれぞれ交代しながら進み、主旋律が次々と重ねながら歌われる追迫部(ストレッタ)で終結するよう構成される。ヴィドールのフーガもややこの形を踏襲している。

第一提示部は通常のフーガ通りに主旋律が順番に提示される。この主旋律は前述したHAYDN音形から始まるくさび形音形が特徴的だが、その他少々フーガとしては変わっており、ト長調で始まったものが3度上のロ短調に転調して終わるようになっている。このため、応唱のニ長調にいくまでに短い結尾が挿入される。

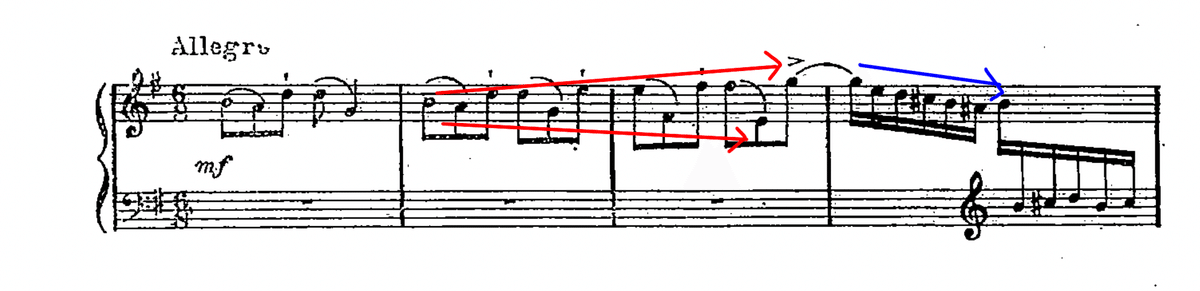

譜例5:ヴィドールのフーガの主旋律。HAYDNの音形はもちろんのこと、ロ短調への転調もフーガにしては風変わりである。

また主旋律に付随する対旋律は、主旋律の勢いに乗せた細かい16分音符のリズムが特徴で、主旋律と反行する動きを見せる。この対旋律の一部を拝借するような形で第一喜遊部はロ短調のドミナントに突き進んでいく。

譜例6:対旋律(青色)。対旋律は基本的に主旋律と対するように作られるため何かしらの特徴が反転して作られることも多い。この曲も、上昇する主旋律に対し、対旋律は下降していく。また、規則的な八分音符の主旋律に対し、くずしたような16分音符の対旋律である。

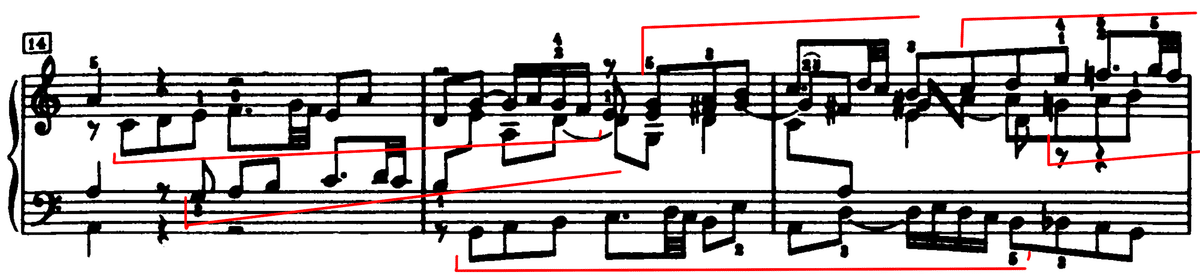

第二提示部は平行調であるホ短調だが、主旋律は完全な形で再現されずに途中で終わる。

応唱はハ長調で、ここから解決されない転位音を使い始めるなど(いわゆるCメジャー7のコードを用いるなど)古典性を逸脱し始めるが、この主旋律に至っては後半は無い、もしくはくさび形の展開が声部全体に拡張されるように変容する。

譜例7:第二提示部は、"普通"のフーガが"普通"でなくなる部分でもある。テーマは完全に再現されず、二度目の主旋律では青に囲った部分のように解決しない不協和音(Cメジャー7)が奏される。また緑線のように主旋律の上昇していく様が忠実ではないものの声部全体で行われる。

第二喜遊部は主旋律のHAYDN音形に似たテーマがやりとりしながら変化し、そのままピアニスティックな音形として盛り上げていく。そしてHAYDN音形の基本形と反行形(音程上下逆)を左手でやりとりしながら半音階的な転調をし、先行きが分からなくなったところで唐突に主調に回帰していく。

譜例8:HAYDNの音の一部が細かくなっていき、完全にピアニズムに沿って展開していくシーン。これ以降から和声は大胆に変化し、様々な変化を見せてくれる。

最後はいわゆるストレッタと呼ばれる箇所だが、一般的な学習フーガのストレッタが主旋律をカノンするように組む事でストレット(切迫)していくの対し、本曲の場合はそのようなことがなく実質再現部となっている

譜例9:バッハの平均律1巻1番のフーガのストレッタ。通常ストレッタはこの赤線のようにテーマが終わらないうちに重なっていく。

譜例10:ヴィドールのストレッタ。というよりほぼ変奏した再現部に近い。

最後のテーマだけのやり取りが行われ、その部分のみストレッタ的であるが、その後静かに簡潔に終止する。

演奏者のコメント

常に16分音符の細かい動きを伴いながら目まぐるしく転調をしていきます。譜面上は一応ト長調ですが、それは必要最低限の形式上の掟に倣っただけという印象。すなわち、冒頭がト長調(フーガの掟に従って主唱はト長調で答唱はニ長調)、再現においてト長調の主唱が回帰、締めくくりがト長調の三本柱です。それ以外は自由気ままな転調に加えて、バッハのように緻密に練られたフーガとは異なり、かなり即興的・感覚的にテーマはじめ各モティーフが扱われているため、良くも悪くも“フーガっぽさ”をあまり感じない、聴きやすい作品となっています。弾き始めたころは何か変わった曲だなとしか思いませんでしたが、弾いていくうちにクセになっていきました。鍵盤上を自由奔放に駆け回るピアニズムもこの作品の大きな魅力の一つだと感じています。

(増田達斗)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?