クロード・ドビュッシー 「ハイドンを讃えて」(1909)

作曲家 クロード・ドビュッシーについて

クロード・ドビュッシーは1862年8月、パリの西部であるサン=ジェルマン=アン=レーにて陶器屋の父と裁縫師の母の間に生まれた。

いわゆる「印象主義」を代表する作曲家として知られており、調性音楽のスケールを使用しながらもその枠にとらわれない新しい響きを切り開いた。その功績は、フランスの現代音楽を牽引したブーレーズから再評価されており、またさらに特筆すべき事として、ジャズやプログレッシブ・ロックの分野にまで影響を見ることができ、クラシックの枠を超えて歴史に名を残した人物といえる。

代表作としてピアノソロの「ベルガマスク組曲」「映像」「前奏曲集」、オーケストラの「牧神の午後への前奏曲」「海」などが上げられる。

「ハイドンを讃えて」について

今回の既存曲6曲の中で、冒頭からハイドンの音名象徴を出さない唯一の作品。雑誌での最初の発表時のタイトルは《ハイドンの名による(Sur le nom d’Haydn)》だったが、同年のデュラン社からの出版時には《ハイドンを讃えて》に修正された。

また、元々転調しないアーンの「主題と変奏」を除いた5曲の中でハイドンの音名象徴の移高形(別の調に移調したハイドンの音名象徴)が基本的には登場しない事も大きな特徴といえる。

つまりハイドン音名象徴の「シラレレソ」の音列が、転調することなく最初から最後まで使用される作品である。彼の代表作「牧神の午後への前奏曲」では、全く同じフルートのフレーズを繰り返しながら響きを変容させる構成を取っているが、本作でもそれを思わせる流れとなっている。

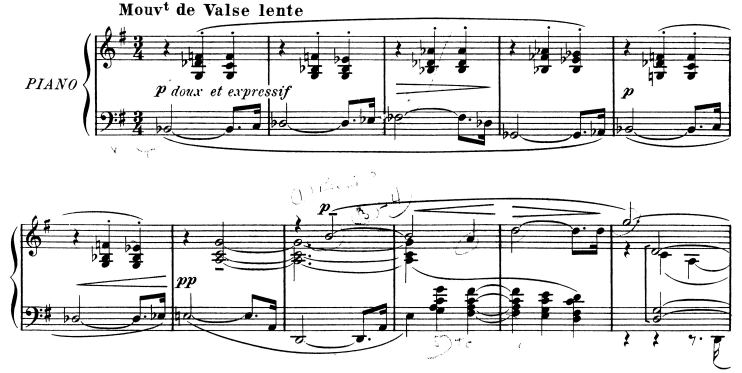

といっても冒頭は全く関係ない、調性不明な奇妙なワルツから始まる。この時点でどのようにハイドンにつながるのか直感的にはわからない動きとなっており、半ばドビュッシーらしいさりげなくも強引な転調によって気がついたらハイドンへと導かれていく。一連の流れは、ちょっと斜に構えたユーモラスさが感じられる。

ここでのハイドン音名象徴は、最も素直なト長調の終止形へと導かれている。

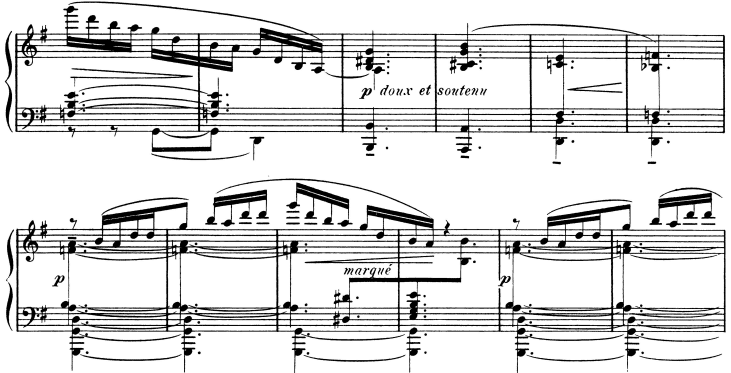

次にハイドン音列は、交替するF(ファ)音上とG(ソ)音上のドミナントの和音に乗せて駆け巡るように現れる。前者では倍音列音階の構成音(ファ・ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ♭)としてハイドン音列が処理されているが、これはドビュッシーが他の作品においても好んで用いた響きの一つである。

この後ハイドン音列はバスに移り、一旦落ち着く部分として用いられる。

駆け巡るハイドン音列はA7コード(ニ長調のV度7)にも現れ、次の部分に移行する。

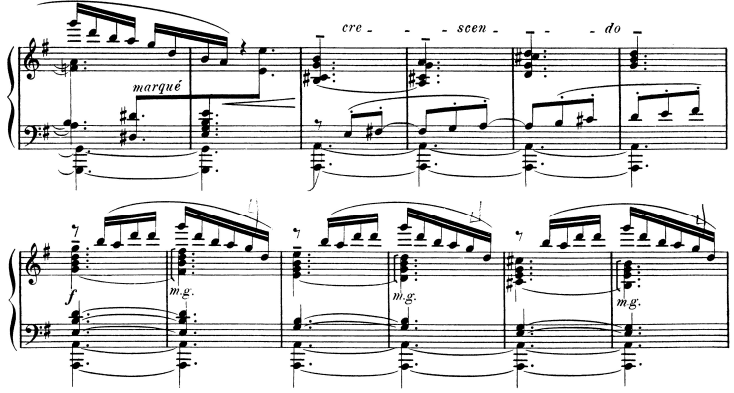

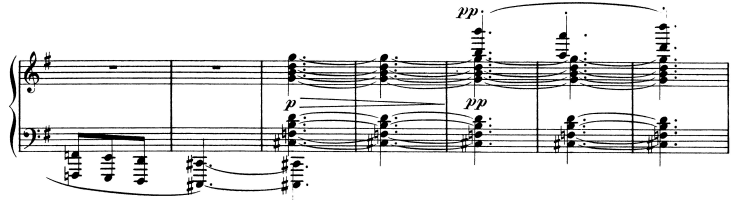

つぎに半音階的なずしずしと足踏みするような部分となり、調性が不明瞭なままクライマックスを形成する。些細に分析すると一和音一和音丁寧にきれいな和音として聞こえるよう作り込まれている。

クライマックス後は不気味なド♯音と共にHAYDNの音列の一部が高音で遠く響くようになる。

最終的にまた意味深なワルツが再現し、簡潔に終止して終わる。

総じてハイドンである事をほぼ意識させないドビュッシー節が炸裂した作品だが、それでもこの喜ばしい雰囲気は、逆説的に「讃えて」いるのであろうか。

演奏者からのコメント

彼はタイトルに“Hommage à ~ = ~を讃えて” と付した作品をいくつか残しています。前奏曲集第2巻の「ピックウィック卿を讃えて」、映像第1集の「ラモーを讃えて」、そして「ハイドンを讃えて」と、いずれもピアノ曲です。さてここで地味に肝心なのが「讃えて」の受け取り方。「ラモーを讃えて」においてはそのままの意味、すなわち尊敬や敬意の意味として捉えることが出来ますが、他の二曲では尊敬どころか、むしろ茶化している。この様なコミカルでユーモラスな音楽表現はドビュッシーの種々の作品から聴くことが出来ます。

ただ一点、「ハイドンを讃えて」は確かにハイドンを尊敬した曲とは思えませんが、かといって馬鹿にしているとも思いません。僕は、ドビュッシーが「ハイドン音列?なんかギャグみたいな発想だけど俺意外とそういうのも好き」みたいな感じで企画に食いついて、楽しみながら気楽に書いた作品のように思っています。

(増田達斗)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?